▼染める

いずれも染める前に精練(練り)を行いセリシンを落とします。それでようやく艶々した「絹」になります。

<後染め>は、型染めや絞りなどの技法になると思いますが、縮緬のシボは強撚糸を織ってから精練することで表現されるので、後染めになります。

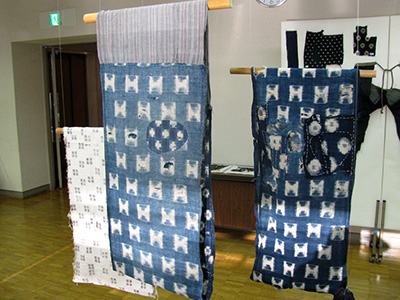

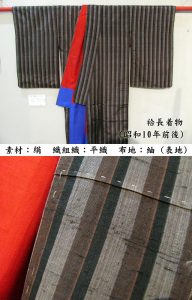

<写真>

菩提樹の樹皮で染めたカンボジアの絹織物(先染め・平織・手織り) 幼い難民を考える会・CYK

草木染した糸(久保田織染工業株式会社/駒ヶ根市)

くくりの見本(結城市伝統工芸コミュニティセンター)

飯能大島紬の緯糸(店蔵絹甚/飯能市)

藍玉作りの紹介(渋沢栄一生地「中の家」/深谷市)

スクモを搗き固めてボール状にした「藍玉(あいだま)」(輸送用)

藍建てのカメ(次太夫堀公園・民家園/世田谷区)

スクモから染料をつくる

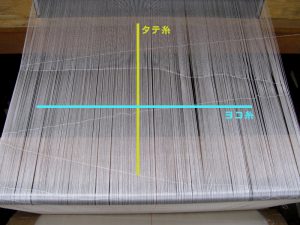

▼手織機

「鶴の恩返し」

正体を知られてしまったので、さようならと飛んでいった・・・。

少なくとも、高機じゃないだろ、と思うのでありました。

織物参考館 “紫(ゆかり)”(群馬県桐生市)

織り上がった布は「一反=大人用の羽織一着分」として、(着る人から見て)布を縦使いにして仕立てる。

<写真>

ちちぶ銘仙館(埼玉県秩父市)

カンボジア・タケオ州の農村 NPO幼い難民を考える会

織物研修センターの研修生と作品

ピダン(寺院に奉納された絹織物)

●税収としての織物

ちなみに対象は男性の数だけど、織物生産は女性の仕事であった。

蚕種紙(大正5年)東京農工大学科学博物館(東京都小金井市)

東京都の八丈島の織物、「八丈という言葉は、かつて一般的な絹織物の代名詞だった。昔の絹織物は八丈単位で織られていたからである。それが島の名前になるほど、八丈島は古くから絹織物がさかんだったという。平安時代は白生地が主だったが、慶長7年(1602)に徳川幕府の支配領となり、貢租(税)として黄紬が織られるようになる。それが黄八丈の原型だ」。

▼絹織物って昔から高級品?

しかし、絹や紬、また木綿であっても、衣類(布)は安物的な消費財ではなく、世代をまたいで受け継がれて長く使われる資産として大切にされてきた。

多くは絹布で500点以上が収集されている。

郷土資料としては、日用品が大事なので、「それをぜひ!」とがんばったらしい(笑)

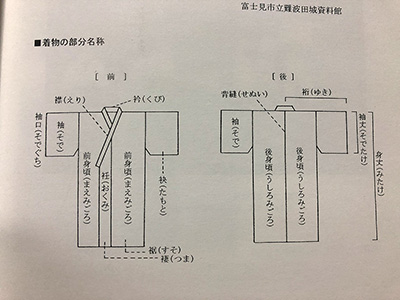

▼「袖(そで)と袂(たもと)のこと」

衣服に袖を通すというのは毎日のことですが、これが「当たり前」と思えるのが人間なのだという話があった。

「古くは、子どもが生まれてすぐには着物を着せない風習がありました。古布や腰まきにくるんでおき、3日目にはじめて袖のある着物を着せました。これで人間の仲間になると考えられたのです」

(「ちょっと昔の着物語~のら着・よそゆき・ちょいちょい着」図録・富士見市立難波田城資料館)

「生まれてすぐ母親のカカン(裙)にくるんでおいたという伝承は沖縄本島でもきくが、多くはボロ布でまいておいたという/カカンは神聖な神衣装であり、日常に身につけるものではなかった。とするとカカンにくるんでおくということは、生児の肉体をまだ人として意識せず、現実には出生しているのであるが、人として取り扱わぬという考え方があったのではないかろうか」「衣服と人間形成は、肩揚げをとることによって成人と見做したり、袂(たもと)のある衣服を身につけることにより大人と意識するなど、今日もこの心意は伝承されているものである。成人式の振袖姿の基層には、案外このような無意識のうちに伝承してきた素朴な人間感情が働いているのかもしれない」

(「一枚の布~新生児と衣服」鎌田久子)

袂(たもと)は、 着物の袖(そで)全体の総称で、袖付けから下の袋のように垂れた部分のことをいうが、およそ袖と似たような使われ方をしてますよね。

袖(人格)のある者が出会い「袖振り合うも他生の縁」が発生したり、「袖の下」を握らせて接近したかと思えば、関係がこじれて「袖にする」、ついには「袂をわかつ」ことになったりする。

芸妓さんが「おひとつどうぞ」と袖をつまんで徳利を差し出す仕草は、袖は渡さないという程度の営業だと示しているのかわからんけど(笑)、おほほと笑う口元を袖で隠す、顔を袖で隠して人目をはばかるみたいな仕草に絡む表情豊かな袖(袂)は面白い。

また、「舞台の袖」って、そこから出てきて初めて演者として認知される。舞台裏にいる間は役が立ち上がらない状態だから、「袖を通して」何者かになるという装置なんですね。