蚕影山物件が集まっている。

この地域で活動する布教者がいたに違いない。

箱根神社や浅間神社にあるので、富士講と関連ありそう。

年代的にも、富士講の流行期だし。

川越藩では殖産政策として、農産物や絹織物・工芸品など特産品開発を行なった。

幕末には、川越藩領であった上野国前橋で生糸業を興し、その輸出で川越商人は財を成した。

●尾崎神社/埼玉県川越市笠幡1280

当所は高麗から川越に通じる高麗街道が村内を通るため、大町・新町・本町に宿があった。一方、小畔川沿いには水田が広がり、ほかは陸田で養蚕の盛んな時には一面の桑畑であったという。

農業神として信仰される大山・榛名・御嶽の各講が、農家60戸余りで結成されている。

「埼玉の神社」埼玉県神社庁神社調査団(1986年)

「養蚕神社」 養蚕大神の幣帛

後ろの石塔の文字が気になる~

棟札らしきもの。

「御即位??1559年 蚕養神社御宮成就 ?年9月6日 芳地戸信徒」

●箱根神社/埼玉県川越市笠幡4431

別当が修験大泉院であった。

境内社は「明細帳」に「八坂神社(天保年中勧請)、琴平神社(文政年中勧請)、稲荷神社、蚕守神社(宇気母智命)」と4社を載せるが、各社殿が老朽化したため、昭和55年に本社を改築した際に本殿覆屋内に合祀した。

昭和30年代までは氏子の8割が養蚕に従事しており、10月2日に末社蚕影社の祭りがあったが、養蚕農家の減少により廃された。

当地では作神信仰が厚く、大山・榛名・古峰・三峰・御嶽などの代参講が盛んで、農家を中心に行われている。

女だけの集まりには「おしら講」があり、宿の家に集まりお茶とお菓子で一日中雑談をした。忙しい農作業の間でもお互いの親睦を深めたこれらの行事も戦後中止されたままとなっている。

「埼玉の神社」埼玉県神社庁神社調査団(1986年)

「養蚕大神」(左の御幣)ここは尾崎神社の兼務社。

「蚕影山馬鳴菩薩」 石塔

★享和3年(1803) 蔵ヶ谷戸講中

江戸後期で蚕影山馬鳴菩薩とは?桑林寺由来なのかなあ?

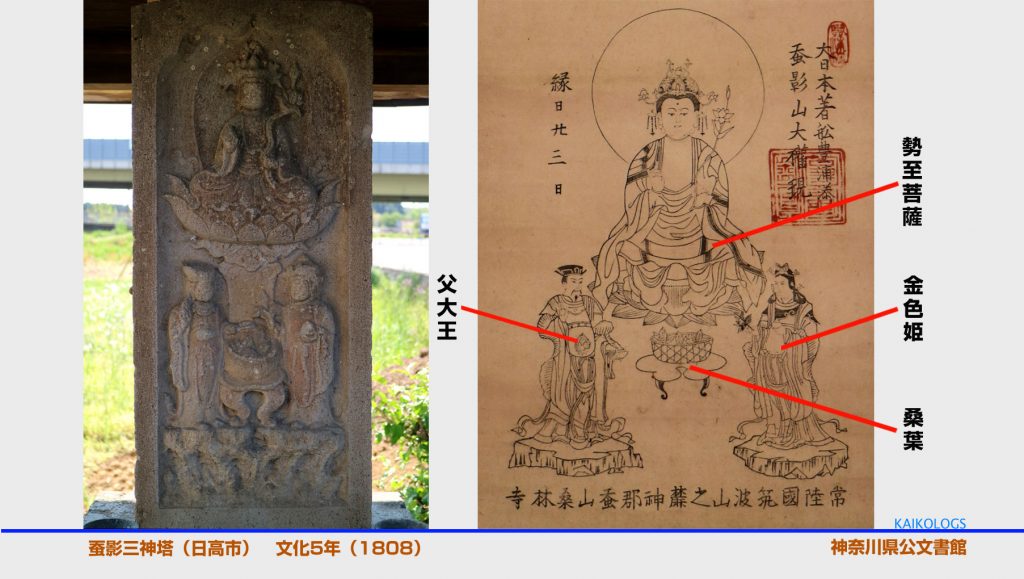

●蚕影三神塔/埼玉県日高市高萩2066下高萩公会堂

これは凄い!!

蚕影山権現の掛軸を石塔にしたもの。

これは桑林寺由来に違いないけど・・・

★文化5年(1808) 高麗郡下高荻村

<金色姫桑枝もち

「奉読誦普門品供養塔」

普門品読誦供養塔は村落共同体の安泰を願って造立、観音講?

●浅間神社/埼玉県川越市笠幡2001-6

「蚕影山大権現」(石塔)

★文化10年(1813) 笠幡村上宿講中

ここは富士塚になっている。

左)四合目 右)山頂

●三島日光神社/埼玉県川越市笠幡1689-1

元来は三島社と称し、当地の旧家である三島家が代々屋敷神として祀っていた社であった。

「蚕影大権現」(石塔)

★文化12年(1815) 下宿講中

★文化11年(1814) 3面に「鎮守尾崎大神 奉然石尊大神 富士浅間大神」

「新舎」 という文字がみえるので、この年に社殿造営されたのかな。