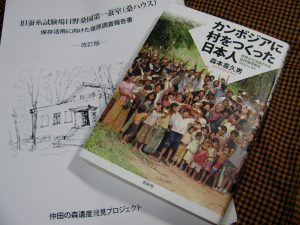

森本 喜久男さんの 「カンボジアに村をつくった日本人」 は、ほんとに面白い本です。

カンボジアの伝統織物を復興するために数々の試行錯誤が繰り返され、

現地の人々に学び、ひとつひとつ実現していくプロセスに感動します。

国際協力を知る必読書ではないでしょうか。

この中で1995年にタイからカンボジアに蚕の卵を運ぶというエピソードがあって、

残念ながらそれは失敗。

そのとき元JICAの蚕糸専門家である山川一弘氏に電話で相談したという話が記されている(P77)。

で、日野市にある旧蚕糸試験場日野桑園第一蚕室(桑ハウス)の見学会に行ったところ、

その山川さんにお会いして、その当時のお話を聞くことができて、びっくり。

山川さんは、この試験場で研究されていて、ラオスの養蚕の指導にも行かれたとのこと。

左・山川さん (2015年11月)

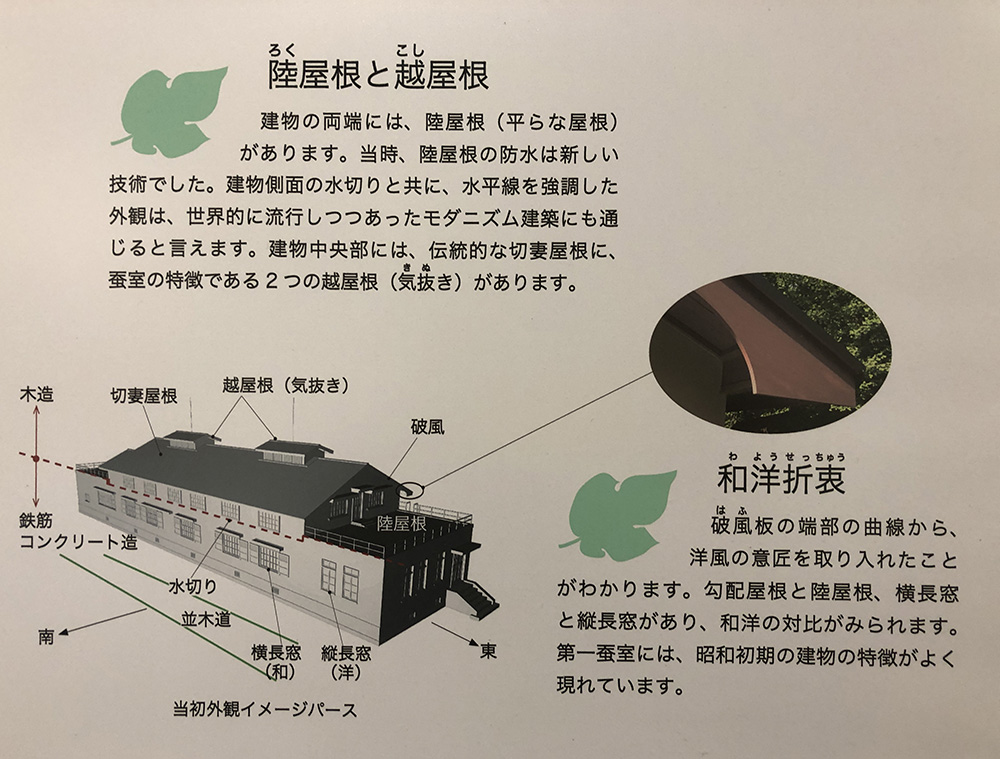

●旧蚕糸試験場日野桑園第一蚕室/日野市日野本町6-1

昭和7年築。

関東大震災直後だったため、耐震・防災を考慮して1階はRC造、2階は木造という混構造。

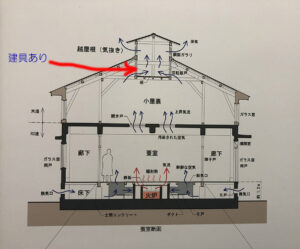

屋根の上に養蚕建築特有の越屋根。

数年前に国から日野市に移譲されたが、保存や活用については未定ということで、

市民団体が地域の歴史資産としていこうと活動している。

仲田の森遺産発見プロジェクト

http://nakadanomori-isanahakken.jimdo.com/

蚕室は暖房のための炉があった。煙は天井の穴を通して、越屋根から排気。

屋根はトラス構造(洋小屋)、3間スパンの広い空間は蚕具を置く場所だっただろう、

とされているけど、物置にしてはずいぶん広い。

くびれのある繭は小石丸しか見たことがなかったけど、こういうのもあったんですね。

(日野市郷土資料館所蔵)

かつて蚕室は六号棟まであったが、昭和55年に蚕糸試験場は筑波へ移転し閉鎖。

金色姫の里帰りということかな(笑)

公園には研究用の桑畑があって、いくつかの品種が育てられていた。

*

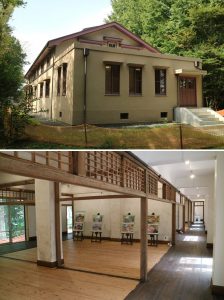

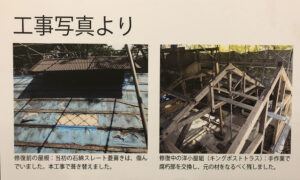

「桑ハウス」こと「蚕糸試験場日野桑園第一蚕室」が改修されてお披露目されたので見てきました。

(2021年10月10日)

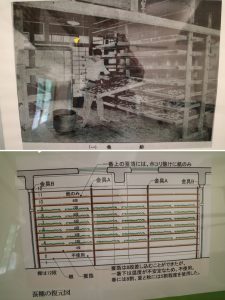

第一蚕室は蚕種の原種の元をつくるという役目だったそうで、最大19万頭の飼育が可能だったとか。

国策だったのでエリートが集まる特殊な場所だったとか、折衷育のための通気・暖房の仕組みとか詳しく説明してもらいました。

計算では一蛾区(蚕箔1枚)の蚕は約400頭。福生市の養蚕農家の例では、えびら1枚あたり約500頭(推定)なので、飼育スペースが少ないとそのくらい詰め込むということなのかな。

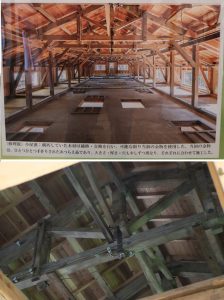

1階は鉄筋コンクリート造、2階は木造。

床下の換気口から吸気して炉に伝えて温める。排気は天井を抜けて越屋根から排出される。

北側と南側の温度差を減らすために廊下で隔て、建具(障子)は太鼓張りで保温した。

2階部分は屋根架構を洋小屋(トラス構造)にして柱を減らして大空間にしてある。でも実際にはあまり活用されてなかったみたい。

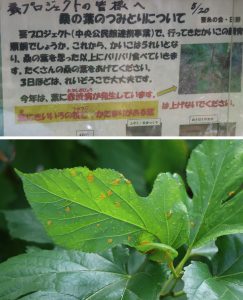

桑畑があって様々な品種が栽培されている。ちょうど「赤渋(あかしぶ)病」という桑の病気が出ているとかでエサにしないように注意喚起されてました。

*

「仲田の森蚕糸公園」に行ってきました。(2022年11月)

杉並区和田にあった農林水産省蚕糸試験場日野桑園の跡地です。

第一蚕室、桑見本園などが残されています。

園内は雑木林の中、小川が流れ、武蔵野の雰囲気があるいい散策の場所です。

(築根照英)

*

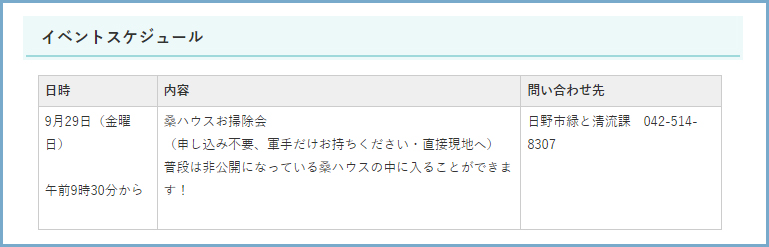

「桑ハウスお掃除会」

2023年9月29日(金曜日)午前9時30分から

「桑ハウスお掃除会」に参加してきました。

参加者は4-5人くらい。用意されていたホウキの数と作業量からいうとちょうどいいくらいかも(笑)

陸屋根に上がるのに念願の階段をあがり、小屋裏を見ることができたあ!(普段は見学会でも上がれません)

1階部分(躯体)は鉄筋コンクリート(RC)で2階部分(小屋・屋根)は木造。

小屋組は洋小屋(キングポストトラス構造)で、建物中央に柱がないので大空間になります。

この小屋裏は物置になっていた?ということですが、それにしても広い。

注目は越屋根部分の造作で、建具がつけられて、通気の調整ができるようになっています。競進社も建具みたいな扉があって紐で操作するのが難しそうだったけど、これなら簡単。まあ床が安心できるからねー

小屋の床はRCなので踏み抜いて落ちる心配はありませんが、部分的に通気の穴が開いているとこは注意して移動。

それぞれの穴の下(1階)には、火炉(埋薪法)があった。その後、電気の暖房になって使われた期間は短かったみたい。

この火炉からの排気が越屋根から抜けるように設計されている。吸気は床下から。

あちこち和洋折衷のモダニズム建築のディテールが見られて、楽しい「お掃除」会でありました(笑)

基本的に毎月第4金曜日に行われているようです。午前9時30分から

日程などは日野市の桑ハウスのサイトでご確認ください。

(申し込み不要、軍手だけお持ちください・直接現地へ)