●養蚕農家日本一/東京都あきる野市渕上291

このあたりでお馴染み、といえば養蚕。

ここは、繭生産量年間全国トップ9回!という農家。

屋根の棟の上に特徴的な換気の高窓があるので、

この中で養蚕をやってたんでしょうね。

●桑畑

もう何年も、月に一度は通る道なのに、道沿いに桑畑が残っていたことについ最近気づきました。きれいに手入れされてます。

市内にはもう養蚕農家はないので、八王子の養蚕農家さんの桑畑かもしれません。

(大澤)

本日(2025年10月20日)、秋川(東京都あきる野市を流れる多摩川の支流)に仕掛けた瀬張漁で捕った落ち鮎を分けていただき、久しぶりに長七輪出して来て炭焼きで食べました。うまー。

4匹の天然鮎のうち、一番上の一番大きい鮎は、アブラビレがないので、標識アユです。

写真のオレンジ色のカゴ(?)に、よく見ると、裏からですが「蚕」と書いてあります。漁をされてる方の家は、昔は蚕種屋だったので、今も家の識別記号(家名?屋号?)は「蚕」で、このカゴはAさんちのだ、ということが集落の人にはすぐわかるそうです。

それで思い出して、「檜原村誌」(昭和56年発行)を引っ張り出して来ました。たしか、調べた範囲で村内全部の家号が載ってたんです。ひとつありました、白倉地区に「蚕室」という家号の家が(檜原村ではイエナというそうです)。残念ながら、家印は載っていませんでした。

Aさんの家の「蚕」は、家号というより「家印」ですね。家号は、「たね屋」?

(大澤)

●五日市郷土館/東京都あきる野市五日市920

敷地内に立派な養蚕農家「旧市倉家住宅」が移築展示されていた。

これは、江戸時代末期から明治時代にかけての一般的な農家の形態で、間取りは田の字の変形四間型。

囲炉裏に火が入っていて、煙がモクモク状態。

屋根の妻のところが通排気口。

かつて小屋裏(ロフト)で蚕を飼っていた。

蚕種紙。平付け。一化性、志ら玉。

開閉式だったらしい神棚の神酒の瓶子に差されているものは、「神酒口(みきのくち)」 というそうです。

福生に職人さんがいるらしい。

ここにあった竹細工のは、「七つ玉宝船」 という作品。

参考:「東京のミキノクチ1」 細渕昌一氏

五日市郷土館(本館)では、養蚕の道具の展示もあります。

生糸の座繰り。商店で農家に貸し出していた。

黒八丈の展示コーナーもありました。

「郷土あれこれ」という広報誌みたいなものが発行されていて、これがなかなか充実している。

ネットでもダウンロードできる。

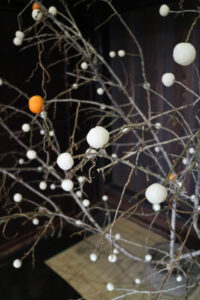

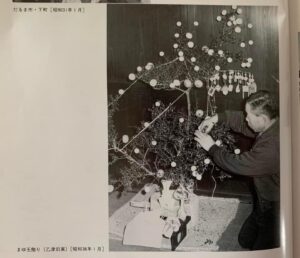

正月飾り(繭玉飾り)の展示がありました。(2023年1月14日)

繭玉飾りは、梅(あるいはツゲ)の枝を使い、かつては大玉16個を別にお供えしていたみたい。

この住居でも養蚕をしていた時期があり、小屋裏にその様子が残っているのですが、上がれなくなってたなあ。

展示してあったモノクロ写真は昭和40年代の実際の繭玉飾り。最後の写真はその10年前のもの(写真集「五日市の百年」より)。

当市の地域資料の中にやっと「おしら様」の記載を見つけました。

公立秋多中学校PTAサークル「歴史の集い」メンバーが聞き取り調査して昭和57年(1982・42年前)にまとめた「秋川市の年中行事」の中に、行事名「おしら様」。

行うのは小正月前日の1月14日で、内容は1行だけ、「蚕の神様に、太い良い糸ができるよう、うどんをうでて供えた。」とあります。「ゆでて」ではなく西多摩弁で「うでて」です(笑)。もうそう言う人もすっかり少なくなりました。

もう一冊は、東京都立秋川高校図書館(かつて当市にあった全寮制高校)が4年後の昭和61年に発行した「秋川の年中行事」。図書委員会(学生)が、上記の調査結果などをもとに、昭和57年から4年かけて調べた結果をまとめたものです。

そちらでは「おしら様」を行事名としては立項しておらず、「繭玉」の説明の中に「明治から大正時代、市内では、ほとんどの家庭が養蚕をしており、一年の生計を立てていた。昔の蚕は弱かったので、色々な病気にかかり全滅することもあった。 そこで繭をかたどって繭の増産を願った。この繭玉飾りや、お蚕の神様のことをおしら様と呼ぶ。」とあります(繭玉飾りもおしら様なんですね)。1年A組41室の近藤聡くん(18期生)の記名記事です。

両者の記述を合わせると、おしら様はお蚕の神様や繭玉で、1月13日に繭玉を作って飾り夕方お酒と灯明をあげたり、1月14日や1月15日にお蚕の神様にうどんをうでて供えたりお粥を食べたりしたようです(聞き取りをした家によってまちまち)。掛け軸のことは出てきませんが、お供えをする対象として、きっとあったのでしょうね。

*

五日市郷土館の今年の繭玉飾り(2025年1月16日)。

会議で五日市に行ったので寄ってきました。(大澤)

この辺では今日がマユカキだったところが多いそうで、郷土館の繭玉飾り展示も今日まででした。ベースの木は毎年梅です。

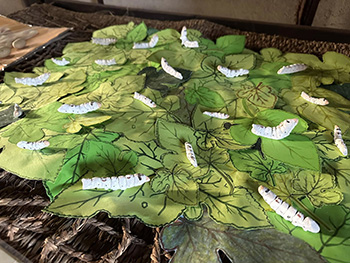

暮れに寄ったときに布(紙?)を切って葉を作っていたので、「何してるんですか〜」と聞いたら、入ってすぐ右手の給桑台の上に乗ってる桑が色褪せてきたので新しく作ってるとのことでした。年明けからきれいな桑で展示されたようです。

桑の上のオカイコも真っ白になってるので「こっちも作り直したんですか?」と聞いたら、元のままだけど洗ってきれいにしたようでした。

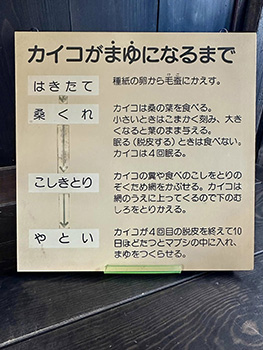

別の展示をよく読んだら「やとい」と書いてあった。「やとい」の言葉の由来は何でしょう?

近くの和菓子屋さんで繭玉買って帰ろうと寄ったけど、昨日までだったようです。店頭には毎年桃色の多い華やかな繭玉だんごが飾ってあります。これも今日までかな。

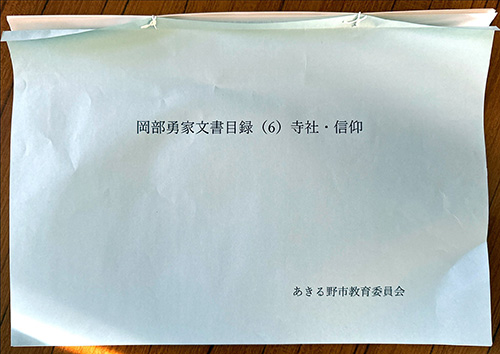

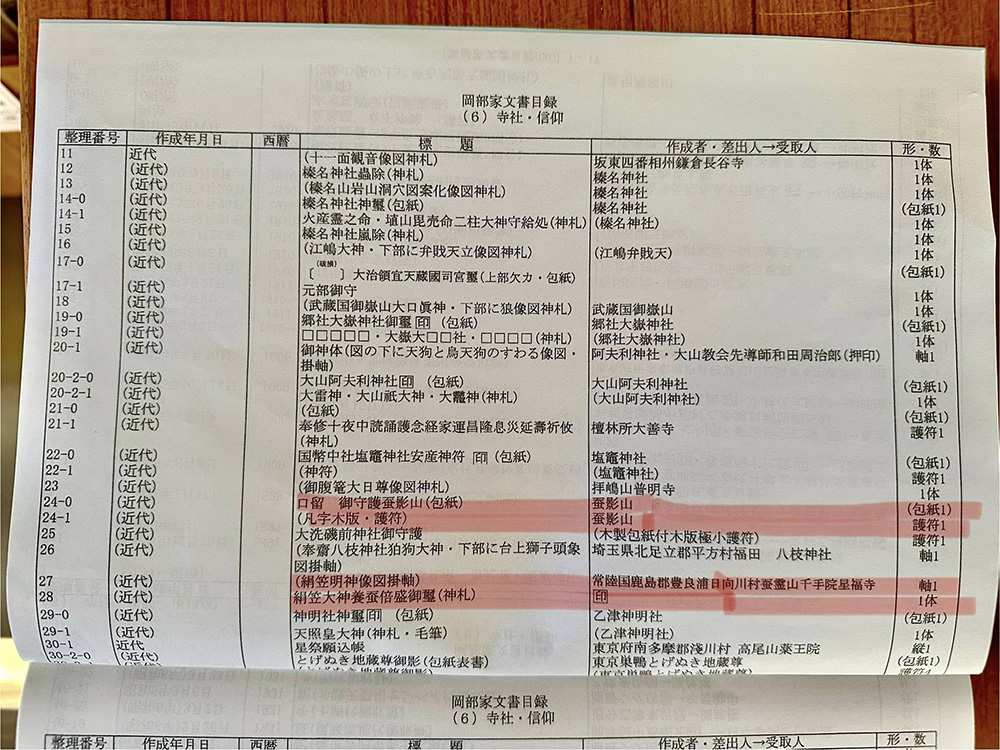

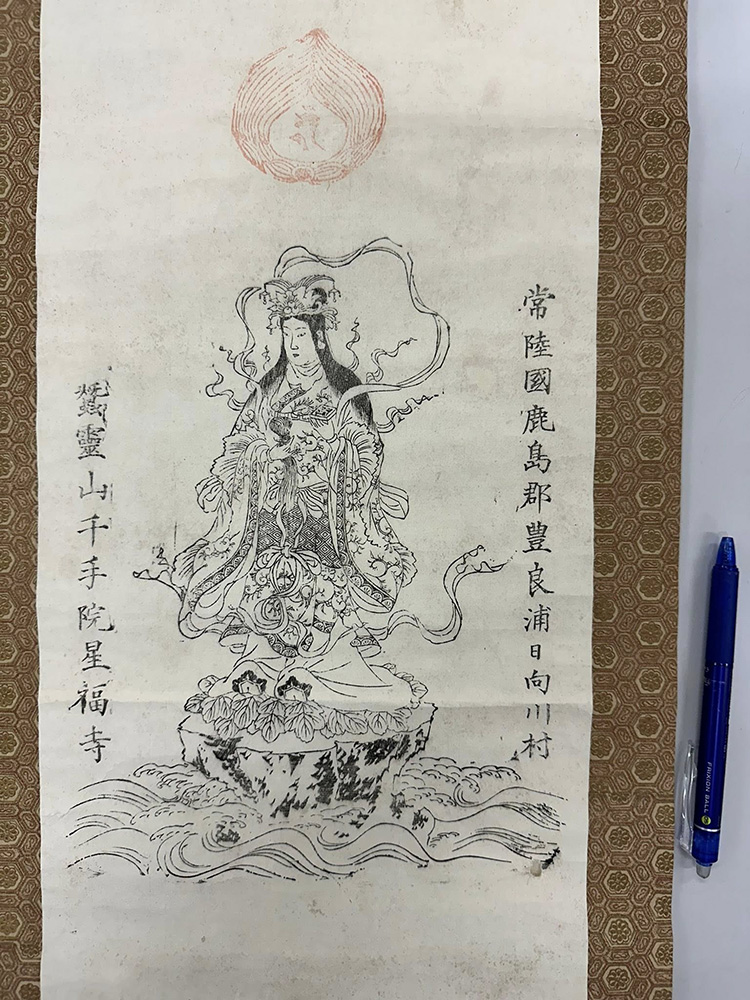

●星福寺(神栖市)の金色姫掛軸と、蚕影山の小さな御守り

旧家に保存されていた古文書等が市に寄贈され、「目録は作ったものの保存する場所がない」ということで、また旧家に戻っていた資料のうち2点です。

昨年、五日市郷土館で目録を見せていただいた際に許可もらって写真撮らせてもらい、その中にピンクのマーカー付けたものがありました。急ぎませんが出てきたら見せてくださいとお願いしていたところ、今日電話いただいたので、早速拝見してきました。ひとつずつ封筒に分類されて保存された中から、探して来てくださったものです。お手数おかけしてしまいました。

(大澤)

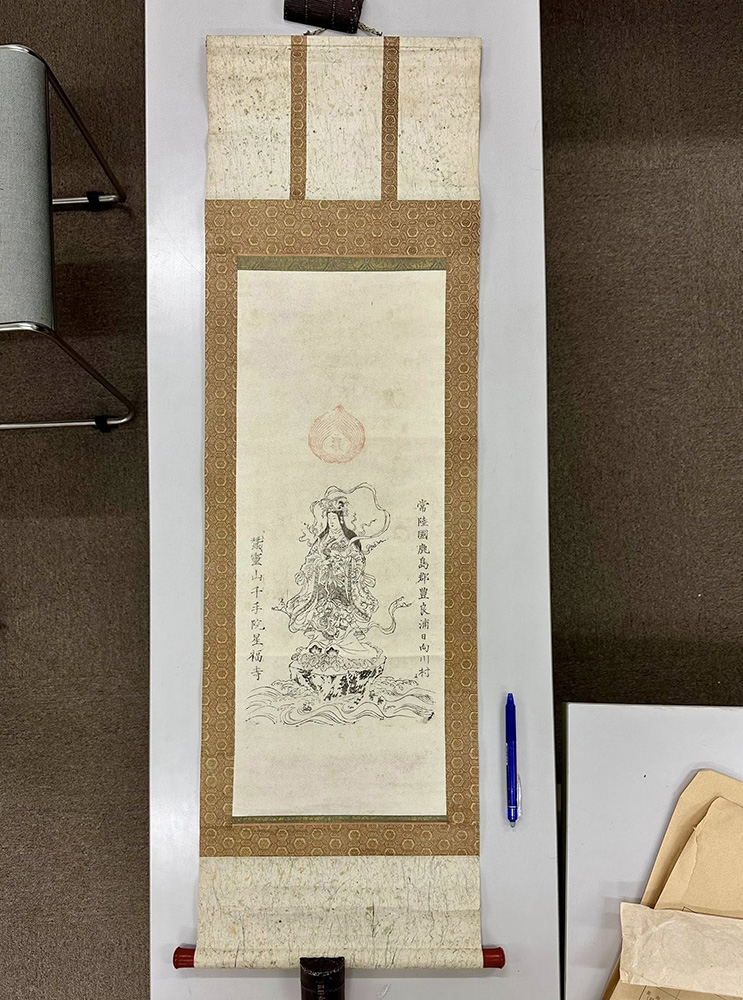

目録によると、絹笠明神とあった掛軸は金色姫でした。カイコローグHPに版木の写真があります。かつてそれで刷られたようです。

(絹笠明神像図掛軸)/常陸国鹿島郡豊良浦日向川村蚕霊山千手院星福寺/軸1

※掛軸の中には絹笠明神とも金色姫とも書いてありません。

>星福寺は滝沢馬琴が画賛を書いた衣襲(きぬがさ)明神の錦絵で広く知られることになりますが、その後、金色姫伝説も引用して布教活動を行ったと思われ、この神像絵は波乗りの金色姫が描かれています。

寄贈者Sさんのお祖父様(明治16年生まれ)岡部氏が高山社(群馬県藤岡市)の養蚕指導員をされていて、主に茨城県方面に指導に行っていたので、そのとき買ってきたのではないかとのことでした。

一度指導に出かけると、1ヶ月ほど養蚕組合長の家などに泊まってその地域の養蚕農家を指導して回ったらしいです。詳しくはわかりませんが、かなり高額な報酬をもらっていたようです。

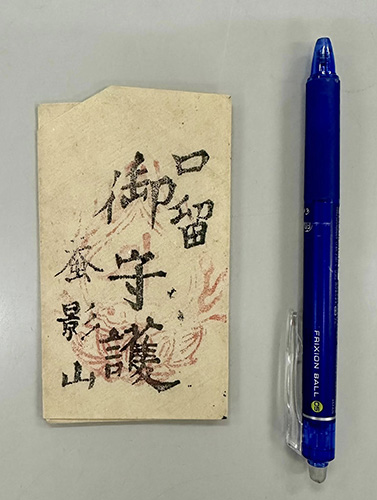

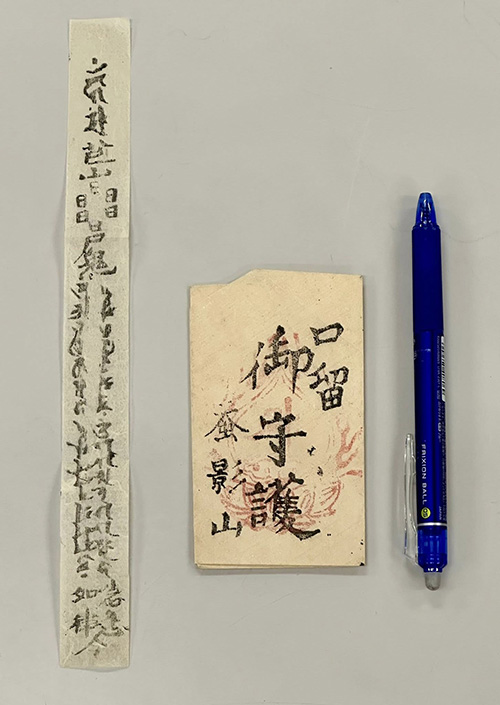

ロ留 御守護蚕影山(包紙)/蚕影山/(包紙1)

(凡字木版・護符)/蚕影山/護符1

※折り畳まれて入っている護符(内符)とその包紙のセット。

※発行所はわかりません。

※梵字はなんと書いてあるのでしょう?

※「口留」とは、ネズミにカイコをかじられないようにという「鼠除け」

●糸工房 「森」/東京都あきる野市伊奈1129

この地域独特の絹織物で人気のあった泥染め 「黒八丈」 は、江戸時代中頃から主に秋川・平井川流域、および多摩川流域の一部でさかんに生産され、幕末から明治・大正・昭和の初期まで「五日市」という別名をも称されて比較的高級な織物のひとつとして全国的に販路を拡げていましたが、戦争中に途絶えてしまいました。

この工房の森さんは、黒八丈を復活させようとがんばっています。

<染料のヤシャブシと泥染めされた絹糸

黒八丈は、鉄分を含んだ泥とヤシャブシと言うカバノキ科の植物の実で 作った染め液で、太い絹糸を染めあげます。ヤシャブシに含まれるタンニンと、 泥の中の鉄とが化合して真っ黒なタンニン酸鉄ができて、それが糸につくわけです。

染め液につけては川の水に晒すという作業を20回以上繰り返し深みのある黒色を出すんだそうです。

このヤシャブシも自然の産物なので採取の難しい年があったり、鉄分を含んだ泥の採取も年々難しい状況になっているというお話しでした。

森さんの工房で、「張り撚り式八丁撚式糸」 の実演を見せていただきました。

強力な撚りをかけられる古い装置ですが、ほとんど残存してない。

テンションを手動で調整する熟練の技がいるようです。

この日の実演は、経糸(二子撚り)の場合で、まず繭から採った生糸(21中)3本を1束にして、半時計回りに撚る(片撚り)。

次に、2束を併せて(合計6本)時計回りに撚る(二子撚り)。

こうして撚り合わせた糸(撚糸)が織物などに使われます。

緯糸は、柔らかく光沢を出すために片撚り糸を使う、

外科手術用でも絹糸が使われるが、二子撚りだと痛いらしく、片撚りを使うそうです。

<二子撚りにした糸を巻き取り中。

明治期には世界に先んじた産業であった絹織物も 安価な海外製品に押されて衰退の一途をたどっているのです。 完全機械化された工場で夜も休まず稼動しても、割が合わなくなっているのが実状とか。

しかし、工芸品としての微妙な風合いが必要な織物にはどうしても日本独特の技法による撚糸が必要で、いろんなツテであらゆる依頼が来るそうです。

鎧の復元に使うとか、佐賀錦の作家さんから普通の撚りとは逆に撚る糸の依頼とか、関西はじめあちこちの博物館からの依頼とか……

蚕から21中と言う太さの糸をとる工場も関東では群馬と神奈川に2ヶ所のみになって、これでは全ての工程を自分でやらなくてはならなくなりそうだと嘆いておられました。(2015年当時)

この日は、泥染めの工程の一部も見せていただきました。秋川沿いに建つ工房ですので、かつては凍るように冷たい川の流れですべて洗ったことでしょう。 今はどうなのか聞きそびれました。

袋ものから着物まで、染めから織りまでの気の遠くなるような作業で出来上がっているので、ほしいと思うものは中々手が出ないようなお値段でしたが、ちょっとした小物をお土産にしたり目の保養をしたりするには十分な体験でした。

(佐々木)

▼ひっそり残る養蚕と黒八丈染めの記憶

昨日、西光寺(あきる野市雨間)の馬鳴菩薩は「容貌が全く弁財天風の女性になってしまっているのである」と、昭和初期に「あの」金田一京助氏が本に書かれていること、そして弁財天風なのは、「地域の宇賀弁財天の信仰と(たまたま?)リンクしてるかも。」というコメントを読んだので、弁天様を探して西光寺と川を挟んだ、後に丘陵を抱えた小さな集落をうろうろしていたら、果樹園らしきところに桑らしき木を発見。もう養蚕はとっくに終わっているのになぜ?と思って見ていたら、たまたま隣の家(たぶん地主さん)の玄関から女性がゴミ出しに出てきたので聞いたところ、やはり桑とのこと。

「ここは栗林だったんだけど、栗の木が枯れたあとに勝手に出てきた」のだそうです。びっくり。桑は何にも使っていないとのことでした。

周囲には現役の栗畑やすでに枯れた栗の木もまだあちこち残っているのを再確認。何度も来ているけど目に入っていなかった。すべて以前は桑畑だったはず。

近くの川に近い民家の庭先の無人販売所にホウレン草が残っていたので、買おうと思って立ち寄ったら、ちょうど道路工事が終わる時間で交通整理員のお兄ちゃんと奥さん(たぶん70台半ばくらいの方)が話をしていたので、かつて西光寺の持ちだった雨武主神社の弁天様について聞いて見ると、「そういえば、弁天様だったかもしれない。前に池があって、サンショウウオがいた」とのこと(その後別のお宅でたしかに弁天様であったことや池は涸れたことを確認)。

話しているうちに、現在の我が家の近くからここに嫁いできたことがわかり、ひとしきり地元話をしたあと、「オカイコもやってらしたんですか?」と聞くと、「私が来たときにはもうやっていなかったけど」と前置きして、物置にまだそのころの道具(藁蔟)なんかがあるとのこと。大雨で濡れてしまったとき捨ててしまったのもあるそうですが。

そして思いがけない話が出て来ました。「でも、うちは染め物をやっていたからね」と。「藍ではなく黒八丈ですか?」と聞いたらアタリでした。黒八丈は、江戸時代から戦前(かな?)までこのへんの特産で全国的にも有名だったという高級絹織物。

別名「五日市」と呼ばれたものの、実際は旧五日市町より旧秋川市の方が主産地だったというのは知っていましたが、生きている人から家でやっていたという話を聞いたのは初めて。

さらに詳しく聞くと、庭に用水を12m引き込んで、そこに反物を晒して水洗いしていたそうです。どうやら泥染めはすぐ南にある本家でやっていて、本家には染め用の大きな窯(?)があったとのこと。そこで染めた後の洗いをやっていたようです。

「そこにある丸い石(複数)は、用水の両側に並べてあったもの。あっちにあるのもそう。」とも教えてもらいました。泥は大島から来ていたとか?

オカイコは春(5月)から秋(9月)で、黒八丈染めは冬の仕事だったらしいので、両立していたのでしょう。

ほかの家と同じく母屋はすでに建て替えられて養蚕をしていたころの面影はありませんが、了解もらって写真を撮らせてもらいました。またいつでも話ししに来て、ってここでも、近くの旧家でも言ってもらえたので、あったかい気持ちで帰路につきました。

(大澤)2023年12月

養蚕道具が残っているという物置。物置前から右手の庭にかけて染め物のために用水が12メートル引き込まれていたそうです。横から見ると物置というには立派すぎ。