明治12年(1879)ころ、瀬谷村で養蚕・紡績に携わる女性は3人に1人の割合。

工場での労働環境は、「女工哀史」 ではなく改善されたものだったようだ。

それだけに現金収入と文明的な職場に憧れて、吸い込まれるように工場に集まってきていたのだろう。

(現在の東南アジアの縫製工場と似ている)

<二ツ橋・阿久和地区>(中川村)

●長屋門公園/横浜市瀬谷区阿久和東1-17-1

「旧大岡家長屋門」

長屋門は、明治20年(1887)の越屋根付き木造建築、土蔵も併設。

敷地入口に山門のように建てられた面白い形式。

二階は養蚕室として使用され、群馬・埼玉の養蚕技術を導入したとみられる。

現在では集会室・ギャラリーなどとして使用されている。

左)繰糸鍋。右)蚕種紙は種箱に納められて送られていた(富山産)

<製糸場跡の案内板>

この近くに、「相州改良社」 と 「大剛社」 という製糸工場があり、人の出入り車馬の往来が繁しく賑やかなことから、江戸阿久和といわれていた。

「相州改良社」(製糸場)は、明治20年(1887)設立~大正元年(1912)廃業、敷地3000㎡に工場5棟、工女120~200名。

●二ツ橋神明社/横浜市瀬谷区二ツ橋町298

大正時代に養蚕組合員が奉納した灯篭。

<「養蚕組合」 「組合員の名前」

養蚕教師が、養蚕技術の指導のため群馬県から派遣されてきていた。

高崎や前橋などに、こういう教員を育成する機関もあった。

群馬県多野郡小野村は、現在の藤岡市。

<白姫・白蛇・オシラサマ>

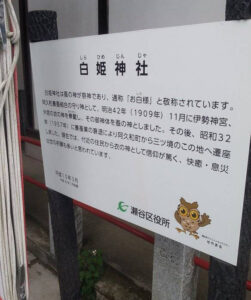

●三ツ境白姫神社/横浜市瀬谷区三ツ境

祭神は 「蚕の神」=通称 「お白様」(オシラサマ)。

「阿久和養蚕組合」 など2つの組合の守護神として、明治42年(1909)に伊勢神宮外宮の衣の神を奉戴し、その御神体を蚕の神とした。付近の住民から 「衣の神」 として信仰が篤い、とのこと。

同地には明治2年(1869)創業の製糸工場 「改良社」 があり、明治38年には従業員200名を擁する盛況だった。

伊勢神宮外宮(機殿神社?)からと本格的ながら、通称がオシラサマ。

<白姫神社縁起>

明治期より大正を経て昭和10年頃まで近隣では養蚕製糸業が盛んに行われていました。大正12年(1923)には持田初次郎(初治郎)氏が鎌倉郡中和田村と飯田に大きな製糸工場を営んでおりました。同氏は養蚕推奨のため衣料の神である白神様の建立を志し、阿久和の北井秀夫氏所有の土地に建立鎮座することとなり、近郷の養蚕農家の信仰を集めていたそうです。

しかし昭和も10年を越えるころには養蚕農家も減少しお詣りする人も段々少なくなったそうです。そこで昭和32年頃阿久和地区の有志から、人口が急速に増加している三ツ境に白神様をお祀りしてはどうかというお話がでました。

・・・(現在地に鎮座することになった・・・お迎えには6名が上がり、お見送りには4名が立ち会った)・・・

当日は瀬田氏の自家用車でお迎えに上がりましたが、中宮殿の破損も甚だしく、「ご神体も煤けていたので冷水で清めたところ大変綺麗なお姫様」でありました。「中宮殿の外側には持田氏の銘」が記されていたそうです。

後日、役員会で小山氏が社名について、阿久和では白神様と申していたが三ツ境では養蚕も行われていず、三ツ境神社でも良いが、「ご神体が美しいお姫様なので白姫神社と申しあげたらどうか」と提案し、みな感銘してそれに決まったということです。(以下略)

なんと!持田初治郎による建立でご神体は金色姫ではないか!

例大祭は8月の第一土日で、ご開帳されるらしいぞ。

●白姫神社/横浜市瀬谷区宮沢3-21-7 宮沢神明社境内

養蚕の神を祀る 「白姫神社」、9月の最終土曜日に祭礼を行っている。