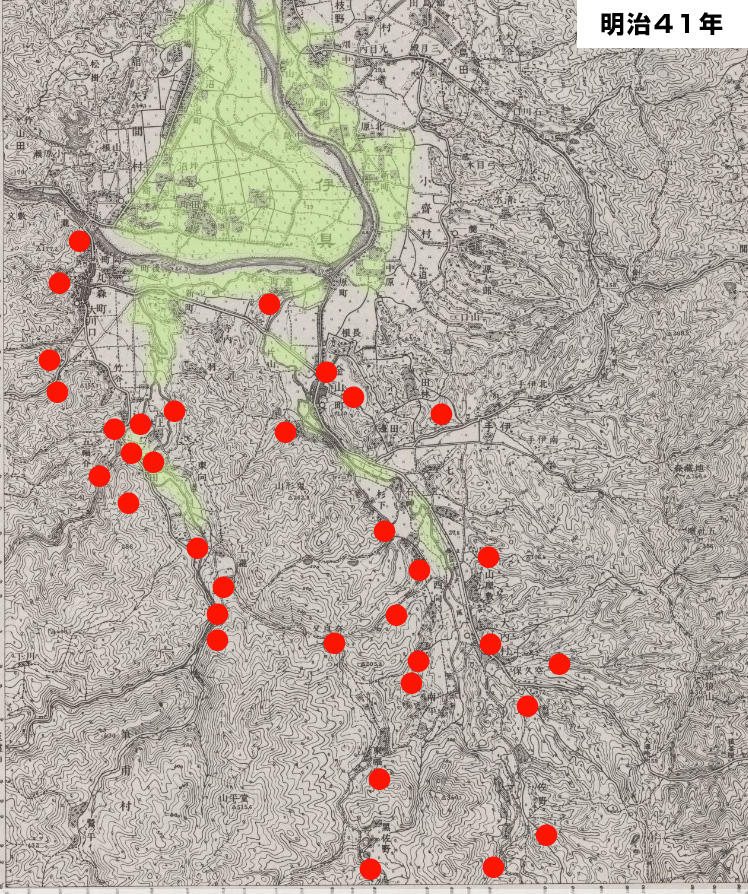

「村田歴史みらい館」館長の石黒伸一郎さんのご好意をいただいて冊子「丸森町の猫碑めぐり」を参考にマップを作成しました。表記は全数ではなく集中している地域のみ。

平地の桑園地帯ではなく、山間部の斜面地で養蚕をしていた集落がほとんどみたいです。

この平地の桑園地帯は、今は穀倉地帯にみえましたが、阿武隈川の氾濫原のような場所です。桑には向いている地味ということになりますか…平地部の桑園は明治時代だけなのかもしれません。

お隣の角田市あたりにもちらほらあります。

建立年が読み取れたものの記録によると、

▼江戸時代後期

文化7年(1810)~安政5年(1858)までの48年間に13基

▼横浜開港後

文久2年(1862)~大正3年(1914)までの52年間に19基(うち明治は14基)

宮城県丸森町の猫碑を1日探索してきました。

一緒にある、養蚕碑とともに報告します。

位置図と丁寧な説明が載った冊子「丸森町の猫碑めぐり」があるのですが、それでも場所がわからないところが多いです。

許可をいただいていますので、線刻など詳細が見えにくい石碑は、同書から拓本とイラスト、銘文などの情報を転載しています。

(下平武)2022年7月

「丸森町猫碑」

●01細内観音堂

市街地のすぐ上にある「細内観音堂」、猫神様の案内板もあります。

猫碑の銘文「今朝のゆき、いきふじ花の、かたみかな」

天保5年(1834)11月吉日

一緒に蠶供養碑も2基。(右は文化年間)

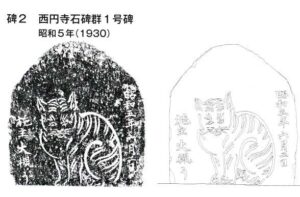

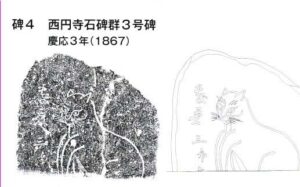

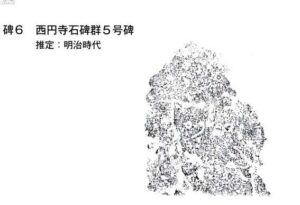

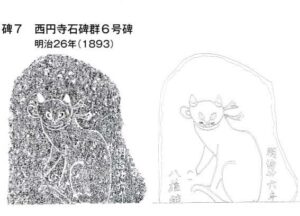

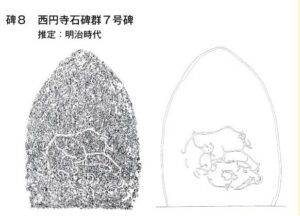

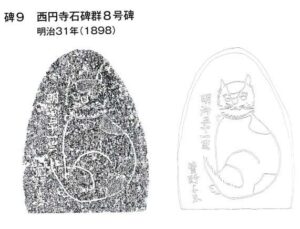

●02西円寺石碑群

西円寺という結構大きなお寺の参道に8基まとめてあります。

土砂降り&夕暮れになり、画像が乱れています。

その上、何がなんだかわからない、摩滅した石碑が多かったので、拓本中心に。

昭和5年(1930)施主:大槻うん(女性名)

明治34年(1901)

慶応3年(1857)

5号碑の写真はどうも撮影していないようなので拓本のみ。

明治26年(1893)

拓本の7号碑などはどう見ても猫には見えなかったりします。

明治31年(1898)菅野よ志(女性名)

「蚕供養」

●10福一満虚空蔵菩薩

市街地隣接の福一満虚空蔵菩薩の境内のもの。ここには養蚕碑はありませんでした。

天保6年(1835)

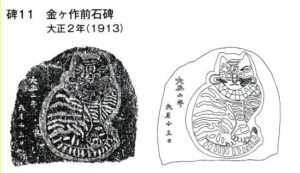

●11金ケ作前

金ケ作という場所で、峠という集落へ向かう道沿い。

見た目全くわかりません。

大正2年(1913)

●12四反田

●13五福谷

人家の前にあります。

明治28年(1895)

ここには鶴の供養碑という珍しいものもあります。

●14大目集落

大目という集落にあるものですが、完全に人の家の敷地内の氏神様。

お留守だったので、隣の家の方にお話しし、立ち会ってもらっての撮影。

撮る角度で写ったりぼやけたり。

嘉永元年(1848)

●15白鳥神社

これは白鳥神社という小さな祠の傍らにあるものです。

かろうじて姿がわかります。二十三夜塔と並んでいました。

明治14年(1881)

●18和田東

県道の旧道沿いの新興住宅の際にあります。

●19和田西

共同墓地の無縁墓のある場所にあります。

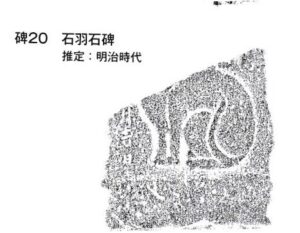

●20石羽

古碑街道と言われる、石碑がたくさん並んでいるところにあります。首から先が破損しています。

推定:明治時代

●21新田東

明治27年(1894)

●24愛敬院

修験と思われる寺院の庭にあります。

嘉永7年(1854)

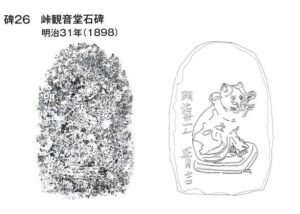

●26峠観音堂

峠という場所の観音堂にあるのが、この赤っぽい石のもの。何が描いてあるのかわからないので、拓本で。

明治31年

●27廻倉の三峯神社

文久2年(1862)

●29桃泉寺

(阿武隈川の西側)耕野という所の桃泉寺というお寺の門前にあるのが、絵入りの文字碑「猫供養」。

これはなかなか可愛かった。

明治35年、施主:山崎やを(女性名)

●30台町遺跡

●31?金山GS庭

●32金山の坂町大日堂

養蚕関係の石碑「蚕供養」弘化4年(1847)6月吉日講中、

蛇碑も2基ありました。

右)「需」で「まつ」という意味みたいなので「巳待塔」の異字かな。「需」は会意としては一文字で雨乞いを表すようです。文政4年? 種字「ソ(弁財天)」?

●33瑞雲寺

瑞雲寺というお寺の参道にあるものです。

見返り猫の構図は唯一のものです。

明治21年(1888)

●36大久保

葉山神社という祭礼以外は誰も行かず、草も刈らない神社の参道にある。

今回はたまたま草がきれいに刈ってあったが、そうでなければたどり着けない難易度の高い場所。運がいい。

ここには蚕(神に虫)供養碑と、蛇碑もあった。

●38風呂石碑群

風呂という場所です。大内地区のまちづくりセンター(地区公民館みたいなもの)の横の公園にあるのですが、3基あります。

安政2年(1855)

そして驚くなかれ、蛇碑もあるのです。丸森には蛇碑が他にも、35基もあります。

カイコローグHPで、丸森と反対側の山向こうの福島市飯野の蛇神のレポがありますが、

宮城南部から福島にかけて蛇碑が結構あるようですね。

参考:福島市/蛇神と小手姫大神と蚕祖神

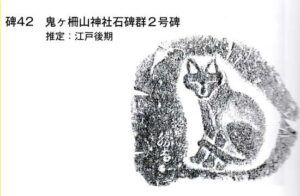

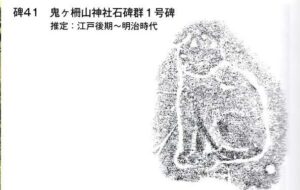

●41鬼ヶ柵山神社石碑群

鬼ヶ柵山神社という所の2基です。

台風で橋が流されてしまい、鬼ヶ柵山神社には、今は、ものすごい藪こぎをしなくてはいけません。

苔むしていて、ほぼわかりませんので、拓本とともに。

●44沼端上神社石碑群

安政2年(1855)10月、嘉永4年(1851)3月

●46山王

文政元年(1818)

●47岩城西石碑群

2基

「蚕神碑」明治9年4月、「蚕供養塔」安政3年(1856)3月

●50大平山神社石碑群

猫碑(明治9年2月)と並んで蛇碑もあった。

●52空久保下石碑群

蛇は双頭で、非常に珍しいです。

●54東福田

●55黒佐野石碑群

元治2年(1864)4月、文政4年(1821)3月

安政2年(1855)7月

「蚕供養碑」

「山犬石碑」もあった。

●58高田石碑群

高田という場所に2基あります。

明治22年12月

大正時代に作られたものですが、デザインがモダンです。

大正3年旧4月25日

●60佐野山神社

赤色の石に彫られています。

安政2年(1855)6月

●61青葉山神社

昭和8年(1933)

●62青葉下

丸石に彫られたもの。

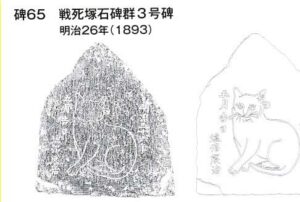

●63戦死塚石碑群

青葉地区の奥に登ると、もう相馬との境に近い場所に、戊辰戦争の戦場跡があり、そこの戦死塚という墓所に、猫碑があります。

道標「右さの道、左あふは道」

線刻のものがわかりづらいので、拓本・スケッチをつけます。

明治26年5月

●66青葉上石碑群

「猫供養」文字碑

嘉永2年(1849)8月

お目目ぱっちりの線刻のものです。

明治42年旧5月15日

●68北山観音堂

石碑がたくさんあり、いかにも修験の霊場といった雰囲気の場所です。

●70平舘

石いっぱい使って表現しています。

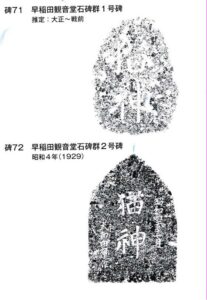

●71早稲田観音堂

最奥の早稲田観音堂には、文字碑が2基。

ここ、撮影中に後ろの山の藪で低いうなり声(地元の人によると猪じゃないかとのこと)、慌てて撤退しました。読めないので、拓本を付けます。

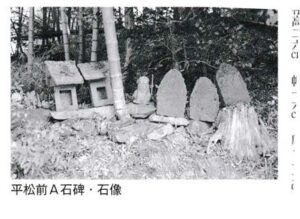

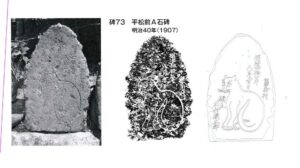

●73筆甫の平松

丸森のチベット的な筆甫という地区の最奥の集落。

昨年訪れたときには、水害・地震などの影響で、がれきの山だったが、石黒館長に報告したら、手作業土木工事で、整えてくださった場所。「私のため」みたいな作業で恐縮。

一応、以前の画像と拓本などを、「丸森町の猫碑めぐり」から転載しときます。

猫碑は、明治40年(1907)

ここには首無し猫像と、蛇神(金蛇神社と銘)もある。

蛇神はすでにずっこけていたので、なおしました。

「丸森町猫像一覧」

●01革踏石石像

猫の丸彫り、明治2年(1869)。こんな急な階段の上に。

●02瑞雲寺

首がとれてしまった猫像の横に「亀犬~」という碑が見えますが、亀という名の犬の供養碑で、猫像(犬像にもみえますので)とは関係ないそうです。

●03北山観音堂

猫像(ここも首がない)があります。

●04小牛田山の神

●05和田薬師堂

少し下って桜の大樹が生えている薬師堂。

ここには首の取れた猫像がありました。言われないとわからないです。

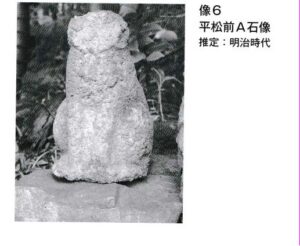

●06平松前

もう一つの谷を詰めたところが、平松という所。

個々には、かろうじて猫と分かる猫像がありました。

祠は、養蚕神社です。

この平松にはもう一か所あり、上記73に併記。

これだけの猫碑が密に分布している理由としては、石黒さんともいろいろとお話し中なのですが、高遠とはまた一つ次元の違う、丸森石工みたいなのがあったのではないかと思っています。石の形を活かした石碑、例えば丸い石だったら、その丸い所を猫の体に見立てて造作するみたいな、それなりの技が発揮されているからです。これは猫神碑だけでなく、大黒様の石碑などもそんな感じで作られています。

また、オリジナルな石碑、例えば「一代塔」(これは別にまとめた冊子が出ているくらいで、相当数ある)とか「鶴供養塔」(これは伊達藩で盛んだった鷹狩りと関連するもので、あらかじめ獲物として大変喜ばれた鶴を捕っておいて、鷹狩り当日に放鳥する)みたいな他には見られない特殊なものもあり、かなり石碑に関しては特殊な地帯と言えそうです。「蛇碑」も結構凝ったものもあり、相当分布してます。

(下平武)

*拓本などは冊子「丸森町の猫碑めぐり」より

●熊野神社

(おまけ)熊野神社(もともとは青葉山神社)のお犬様の木像です。ご挨拶してきました。