●近戸神社/群馬県前橋市粕川町月田

こちらも桜がお見事。

昔から地域の鎮守神・産土神として信仰されるとともに、赤城神社と同じく赤城山信仰による里神であり、

神仏習合時代は、小沼(粕川の水源)の本地仏である虚空蔵菩薩をお祀りしていた。

(由緒書き)

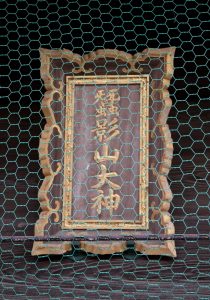

社殿に「蚕影山大神」の扁額がある。合祀。

妙にフラクタルな天井世界

手水鉢「西伯利亜(シベリア)凱旋紀念」大正10年

第1次世界大戦の記録は少ないかも。気づいてないだけ?

石祠「淡島宮」女人中、石祠「疱瘡神」

母子ともに健康でという願いは全国共通。

養蚕や製糸に従事する女性たちもお参りしたことだろう。

神社裏に「蚕影山神社跡」、元はここにあったようだ。

光善寺石造佛群。面白い石塔がいろいろある。

庚申塔の前に2猿丸彫りの灯篭?

変わった庚申文字塔、筆の跡みたい

●小屋原稲荷神社/群馬県前橋市小屋原町

祭神:倉稲魂命

慶長年間、農作物の豊作と住民の安全を願って創建されたと伝わる。

石祠「蚕影山宮」明治18年(1885)2月建立

正面に繭!

「講中」とあるので蚕影講があったのか。

石祠の側面には、立ち止まる馬と駆ける馬の姿が陽刻されている。

パワースポット稲荷の貫通石と白い繭石

背後にある「岐塞神」は道祖神の一種っぽい。

「摩多利尊天」石祠と御札

●二宮赤城神社/群馬県前橋市二之宮町886

赤城山の南麓に鎮座する式内社

多少脚色されているようだがこんな伝説がある。

「あるとき、赤城の神が絹機を織るのに、くだが不足したので思案の末、貫前の神は外国(南天竺の狗留吠国)から来て機織が上手であるから、持っているであろうと頼み、借りて織りあげた。そこでこのような技術をもった神が他国へ移ってはこまるので、赤城神社は一宮であったが、その地位を貫前神社に譲って二宮になった」。

このことから、貫前の神は帰化人の神であり、赤城の神は上野国の土着神だったとみられる。

(「平成祭データ」神社本庁)

貫前神社(富岡市)では、姫大神(貫前神)は渡来人が母国から奉斎した織物の女神とされている。

関東では、こういう織物関係の神話は意外と珍しい。

ちなみに、伝説の「くだ(管)が不足した」というのは、綾や錦を織る特殊な緯糸(よこいと)がない、という意味かなあ。

境内には、養蚕織物系の石塔や石祠がある。

石塔「絹笠大明神」文久3年(1863)3月

石祠「蚕影山大神」明治31年(1898)2月

石祠「機神宮」大正13年(1924)1月

絹笠明神(文久3/1863)→蚕影山神社(明治31/1898)→機神様(大正13/1924)

という順番に祀られている。

たぶん地域から持ち込まれたものだろうけど、30年ごとくらいに講が更新されてる?

稲荷社。キツネのレリーフがかわいい。

粟嶋神社。女人講があったのだろう。

灯篭を支える力持ち。明治42年

●前橋市蚕糸記念館/群馬県前橋市敷島町262

破魔矢「蚕影神社」(紅白繭つき)

筑波の蚕影本社からいただいてきたものなのだろうか。