●広瀬浅間神社/埼玉県狭山市上広瀬983-2

永昌院住職の桑林さんとカイコローグ同人で参拝しました。

この神社(富士塚)は、万延元年(1860)7月、安産、鎮火、養蚕業の発展を祈願して、

上広瀬・下広瀬の両村の住民により創建された。

この地方で 「ハケ」 と呼ばれる河岸段丘を利用して造られている。

河岸段丘の崖線に沿ってハケ上に桑畑が広がっている。

水の入手が困難な畑地が養蚕によって活用されることになったのだろう。

富士塚は山頂まで歩いてあがれる。

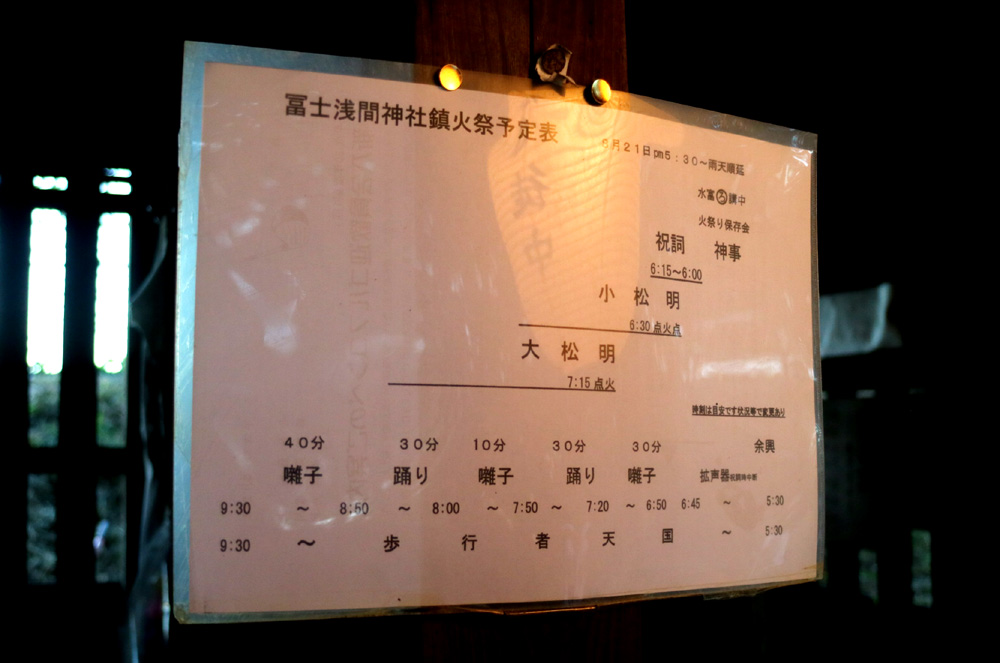

ここで、毎年8月21日に 「広瀬の火まつり」 が行われている。

頂上に「富士浅間宮」と刻まれた石碑(万延元年)がある。

祭神は木花咲耶姫命、拝殿や神殿は、無い。

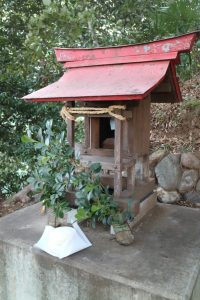

この富士塚2合目に「蚕影神社」がある。

富士塚ができた後に祀られたのか、ここに移転されたのかは不明。

木花咲耶姫命は蚕影神社の祭神でもある。

蚕影神社の前に桑の枝を束ねた小松明(護摩木)が立てられる。

高さは約2.5m。

かつてこの地域は養蚕が盛んで、その出来がうまくいくように祈る為に明治初期に始まった火祭りだということで桑の護摩木が使われる。

しかし地域の養蚕農家は既に廃業になっていて、この桑の木は川越市霞ヶ関の方で調達してくるということだった。

もうひとつの大松明は庚申堂の横に立てられる。

高さは約3m。

蚕に餌として桑の葉をあげていくのですが、最も育った5齢になると畑から桑の枝ごと切ってきて、バサッとあげるという条桑育という方法になる。

すると食べカスの枝が山盛りできるわけで、これは畑で処分されている。

この護摩木は元々そういう食べカスの枝を使っていたのではないかな?

<参考:食べカスの枝。春蚕と夏蚕が終わった後なので枝はたくさんある時期>

「庚申堂」 の中には、丸彫りの庚申塔が納められている。

寛政11年(1799)の造立で富士塚より古いので、庚申講が富士講に再編されたのかも。

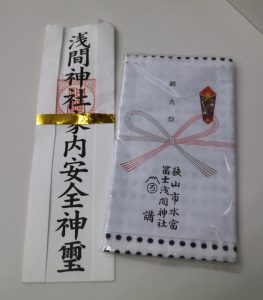

市内で唯一残る富士講「水富丸ろ講」(○の中にろ=まるろ)

カイコローグと永昌院の桑林さんからも奉納。

御神札と手ぬぐいをいただきました。

強風の為消防から中止を促されていましたが、少し収まったところで予定の6時半をまわったもののなんとか開式。

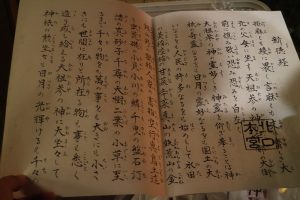

富士講(火祭り保存会)のみなさんによる祝詞から始まります。

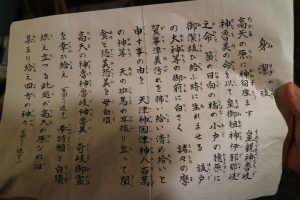

身潔祓(みそぎのはらい)

新徳経

ロウソクが消える前にお産が終わるようにという安産祈願のお守りとして、このロウソクを妊婦さんが頂いていくそうです。

そしていよいよ蚕影神社の前の小松明から点火。

これはちょうど鳥居の真上くらいに見えて、参拝者から見ると迎え火みたいなものなんでしょうね。

地域の方が次々と上がっていく。

なかなか点火されないので、待ちきれない盆踊りが始まってしまい、祝詞がかき消されるというハプニングもw

大松明にも点火。

この火まつりは、富士吉田浅間神社の鎮火祭を模倣したもの。

立てた護摩木は富士山で、その噴火活動を表現しているようだ。

この前で講のみなさんによる御祈祷も行なわれます。

護摩木の燃えつきた後の炭を厄除けで持ち帰るそうです。

養蚕農家では蚕室の暖房とかで使ったのかも?

この富士浅間神社(富士塚)に併設するように愛宕神社が祀られている。

こちらが元々の地域の氏神なのだそうな。

炭を厄除けで持ち帰るというのは愛宕信仰由来のようだ。