【新町降雹記念塔】東京都青梅市新町2-28(新町御嶽神社内)

「降雹記念塔」があることをだいぶ前に青梅市郷土資料館でもらっていた「青梅市文化財ニュース」の1枚で知って、そのうち行ってみようと思ううちに数年経ち、やっと本日行ってみました。近くの新青梅街道はよく車で通るのですが、ちょっと入ったところにこんな立派な神社があるのは知らなかった。

降雹記念塔。てっぺんの丸いのは雹? その下に「昭和2年5月15日」

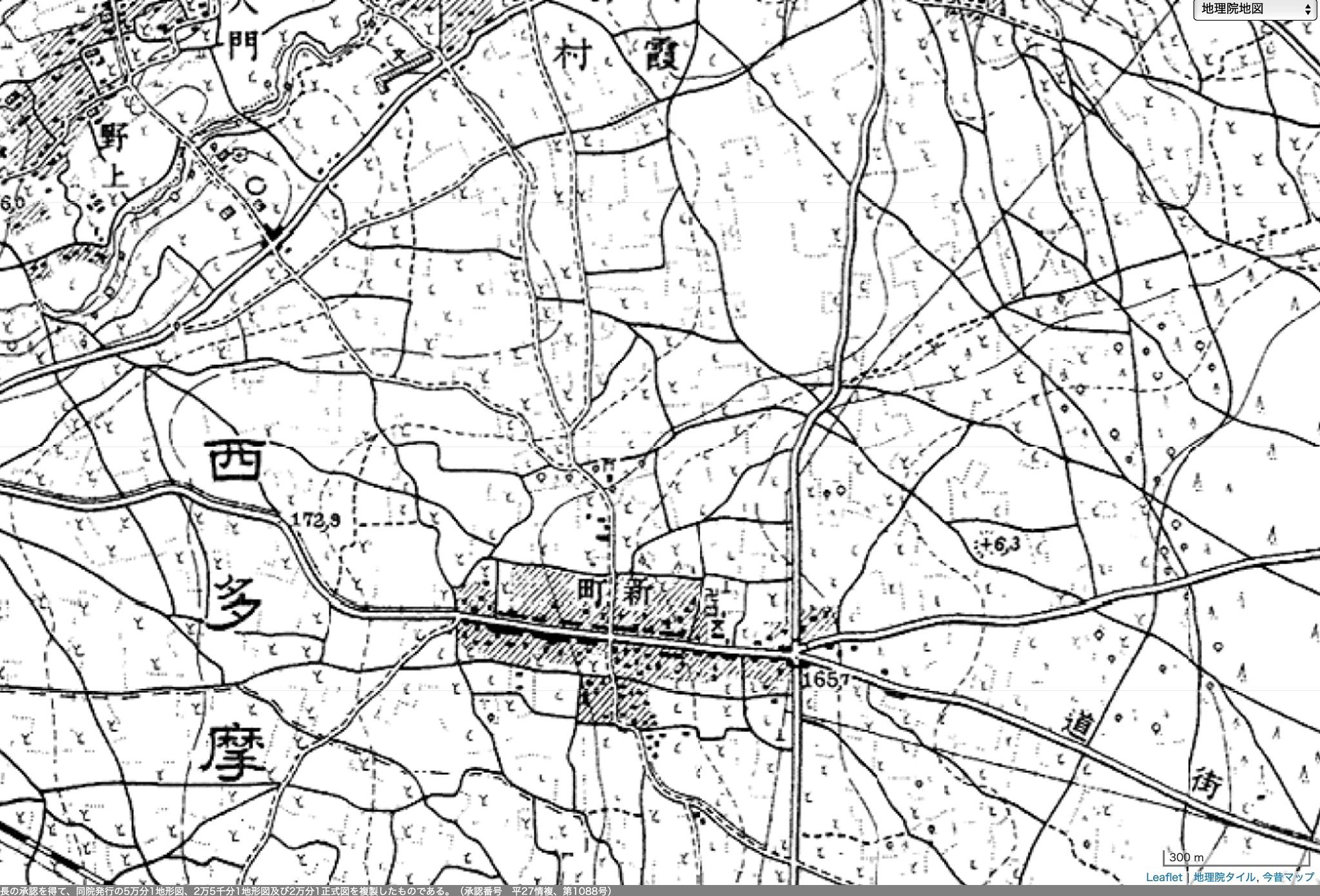

この降雹記念塔は、昭和2年(1927)5月15日の降雹時大きな被害があったことを後生に残すために建てられたそうです。資料には、午前11時過ぎから約30分間、直径1.5~2cmの雹が降り続いたとあり、大麦・小麦や春桑・夏桑に大被害が出ました。当時の地図を見ると周囲は桑畑ばかりですが、江戸時代は臼(ウス)引き唄に「臼は伊奈石 新町小麦」とうたわれるほどの小麦の名産地だったようです。

降雹被害のあったころの新町(霞村)周辺(大正15年測図)。まんなかへんに御嶽神社。

20年近く前に、青梅市の隣の当あきる野市の一部で降雹があったとき、ちょうどこの新町の降雹と同じ時期(5月半ば)で、ほんとうにあっというまに大粒の雹が畑も道路も埋め尽くして驚愕しました。そのときはもっと短いたった5分ほどの降雹で、農家さんの畑で大きくなってきていた野菜の苗や、街路樹のマロニエの蕾やら葉っぱやら、いっぱい蕾をつけていたうちのバラの花や新芽なんかがほぼ全滅でした。野菜の苗はどこも植え直していましたが、桑や麦は、この時期にやられたらもうダメですよね…。そのとき、自転車で被害状況確認に回ってみたら特に酷かったのは半径1キロくらいのごく限られた地域でしたが、青梅の降雹はかなり広い範囲で被害が出ていたようです。

20年くらい前に降雹があったとき。うちの玄関前です。あっというまにこれでした(追記 屋根から落ちてきた雹があって量が多いです)。波板にはボコボコに穴が空きました。降っていたのはほんの5分くらいでした。

なお、降雹記念塔は最初から御嶽神社内にあったのではなく、境内に移されたそうです。

以下は、文化財ニュースからの引用です。

—-引用ここから

『新町御嶽神社三七〇年記念誌』に記載のある吉野廣助氏による「新町雹害紀年誌」(以下「紀念誌」)によると、『今回ノ降雹被害ハ、箱根ヶ崎狭山ノ池附近ヨリ長岡村一円ヲ経、西多摩村西部小作駅ヨリ東京街道字ニ添フ。又調布村河辺駅以東新町蔵屋敷字及小作駅ノ間最モ甚大ナリ。

霞村ハ新町最モ被害激甚ニシテ、師岡分、根ヶ布、吹上、塩船、野上、大門ニ及ボシ、其他ノ字ハ被害軽少ナリ。』とあり、また『富士塚字ヨリ宮裏今寺以北藤橋、今井分ハ被害小部分ナリ。』とも記され、翌16日には被害状況を調査し、霞村役場に報告を行ったとあります。

なお、新町地区の主な被害については以下のような記録があります。

主な被害反別と損害高(昭和初期1円を現在額2000円と想定)

大麦 28町2反6畝(約280000m²) 約1526万円

小麦 11町2畝(約110000m²) 約441万円

春桑 40町4反4畝(約400000m²) 約4000万円

秋桑 24町7反1畝(約245000m²) 約1137万円

被害の規模は、108町2反6畝、金額にして約7866万円相当であり、被害の届け出をした戸数は841戸でした。5月18日には、被害に遭った各地区に見舞金を支払うことに決定しました。新町地区では、配当金でひき割り麦を購入し、各家庭に分配したと言われています。

紀念誌には以下のことも書かれてあります。

『新町開村三百年来未ダ遭遇セサル惨憺タル雹害ヲ、永遠ニ紀念スル為、該紀念塔建設ノ説起リ、早速評議一決シ、昭和三年三月十五日、字蔵屋敷ノ辻地ニ建設、同処ニ於テ同日除幕式ヲ行フ。』

費用は、当時118円67銭(現在の金額では約24万円)新町の有志寄付、村農会寄付他町村有志寄付、その他は各地区で負担したとされています。

—-引用ここまで

「市内に残る自然災害伝承碑その2『新町降雹記念塔』」より

「新町開村三百年来」とありますが、新町地区は、慶長16年(1611)武蔵野台地で最も初期に成立した新田集落です。武蔵野台地は河川から遠く、飲料水や農業用水の確保が難しいため、開発が遅れていましたが、代官の許しを得て開拓を主導し集落を作ったのは吉野織部之助です。少し歩くと代々名主をつとめた吉野家の旧宅が「旧吉野家住宅」として昭和51年に東京指定有形文化財に指定されて残っています。この住宅、車で前を通るたびにそのうち見学してみようと思って早や数十年、やっとその気になって行ってみたら定休日で入れませんでした。

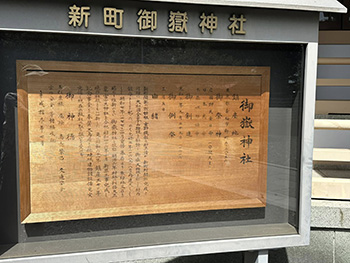

御嶽神社内には降雹碑と並んで、「武蔵野開拓の祖」吉野織部之助正清の頌徳碑も建っています。開村350年にあたる昭和35年に建てられたそうです。この新町御嶽神社は、武蔵御嶽神社の分社ではなく、吉野織部之助が大和国金峯山大権現を勧請して村の鎮守としたことに始まったと本日知りました。引用した文章に「富士塚」というのが出てきますが、かつては冨士講が盛んで新町5丁目に今もある富士塚のところにあった祠が、富士講が途絶えたあと御嶽神社に合祀されたそうです。それで、御嶽神社の御祭神には木花咲耶姫の名前があったのかと納得。

旧吉野家住宅と御嶽神社の間には、開村に先だって掘られた大井戸(鉢型の擂り鉢井戸)が残っており、こちらも都の史跡に指定されています。

大井戸(まいまいず井戸)←追記 まいまいず井戸というのは、羽村の井戸のみ使用の名称と『多摩のあゆみ 第111号』にありました。漏斗状井戸や擂り鉢形井戸と呼ぶようです。

御嶽神社の大鳥居。吉野織部之助が大和国金峯山大権現を勧請して村の鎮守としたことに始まった。

塩竃神社があってびっくり。実は、以前青梅市の資料に「シオガマサマ」というのが出てきて……。(今は省略)

「関東のオシラさま」の投稿で、『青梅市の民俗 第2分冊』の各村「信仰の諸相」の項から、オシラ様を含む養蚕関係の部分を抜粋したものを載せました。

その中で一か所、旧成木村に「シオガマサマ」(のひょうご)というのが出てきて

↓

>【Ⅴ 旧成木村】

>●1.中里

>○おしら講 女の講である。ひょうごはシオガマサマを飾る。昔は饅頭(あん入り)、味噌汁などつくり世間話をして楽しんだ。

これはなんだろう?と思ったので、コメント欄に書いていました。

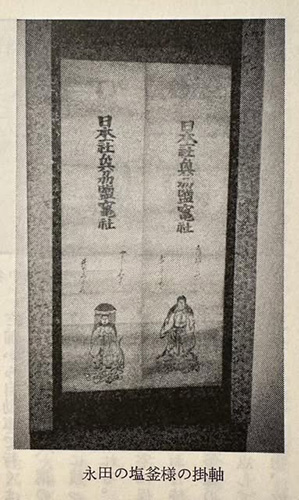

その後、疑問に思った「シオガマサマ」のお表具は、たまたま『福生市史資料編』の「信仰の講」に出てきた「塩釜講」にあったこの掛軸の写真ではないかと思いました。この塩釜講は、安産と火伏の神様なので女性が中心の古くからある講で、東大和市の高木神社境内に鎮座する塩釜神社の講。

写真の塩釜様は女神のように見えたので、おしら講の表具は、女性の姿ならどなたでもよかったのか?、また、旧成木村を含む青梅市の資料には塩釜講は出て来ないけれど、昔は福生と同様に塩釜講があって、それをおしら講に転用したのか? とそのとき書いてました。

でも、新町にも塩竈神社があったということは、旧成木村には東大和ではなくここの塩釜講の表具が転用されていたのかも?!

と、新町御嶽神社内の塩竈神社を見たときに思ったのでした。

高木村(現東大和市)への塩竈神社勧請は享保20年(1735)の頃、高木神社の境内への勧請は明治10年だそうです。

御嶽神社の境内社として祀られている塩竃神社は、

明治8年(1875)新町村の吉野弥兵衛ら15名が村内及び近隣の村々に呼びかけ、鹽竈神社の講社を結集

明治10年(1877)宮城県の国幣中社・鹽竈神社より御分霊を奉迎

明治19年(1886)鹽竈神社の分社設立

とのことらしいので、高木神社内に塩竈神社が勧請されたころに、新町でも塩竈講がさかんになって、その結果塩竈神社が勧請されたってことかな。でもやっぱり、おしら講にシオガマサマを飾った理由は不明ですね。

(東大和の歴史 塩釜神社 | 東大和市高木、古今御朱印研究所 新町御嶽神社 | 東京都青梅市より)

新町のある旧霞村の養蚕信仰としては、ここから3キロほど離れた今井の荒神様(三柱神社)がダントツに有名だったようなので、そのうち行ってみます。

(大澤)