以下、「坂戸市史 民俗資料編1」(昭和60年)より。

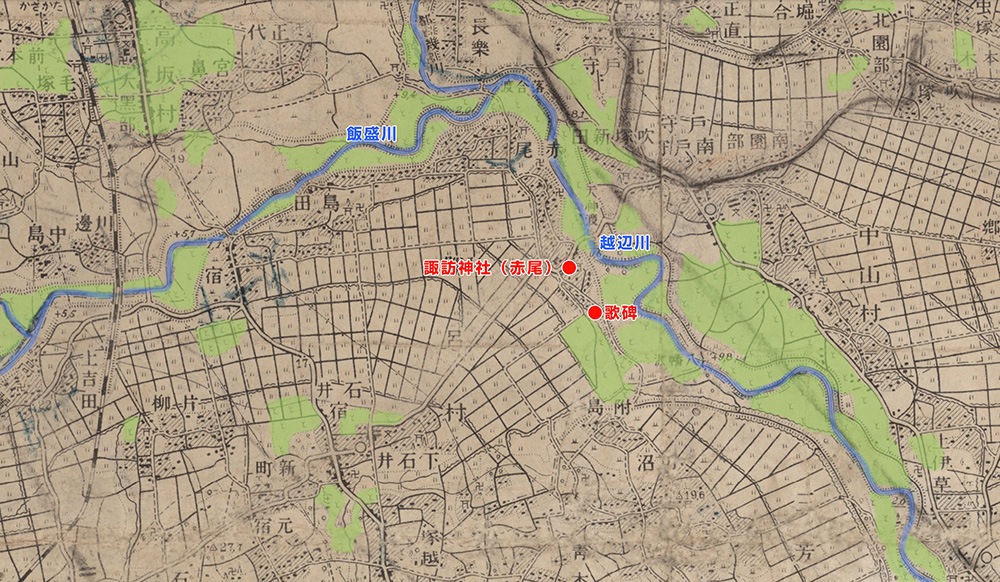

▼坂戸市赤尾下組

坂戸市赤尾下組には、明治37年1月の「蚕霊講」の規約と連名帳がある。それに添えて「雲に乗る蚕霊の女神の掛軸」があり、それには「蚕霊山千手院星福寺、常陸国鹿島郡豊良浦日向川村」と記されている。

講員は22人で、規約は、

1)当講員は左の連名を以って組織し、蚕霊尊に対し養蚕安全を祈ること。

2)毎年旧正月25日を以って日待をなし、「霊尊の掛軸」を掛け飾り、一同敬意の意を表すること。(など以下略)

↑

これは「蚕霊講」であって「おしら講」と一緒にしていいのかな?内容は似たようなものだとはいえ・・・。

▼坂戸市赤尾

養蚕農家だけのお正月遊びで、お蚕様の豊作と供養を兼ねての女だけの新年会であり、後には正月15日と決め、養蚕農家だけでなく、最寄りの女たちの新年会となり、宿は順番に廻った。ここでは東松山市正直の「観音様(潮音寺?正法寺?)の掛軸」を掛け、宝引きをした。

今日(当時)でも、「お諏訪様の社務所」で正月の第二日曜日の「おしら講」が続いているという。

↑

●諏訪神社(赤尾)/埼玉県坂戸市赤尾1934

「お諏訪様の社務所」だったらしき「赤尾下組集会所」がある。むむっ「赤尾下組」? この「おしら講」は元は「蚕霊講」だったりして?(不明)

「坂戸市史 民俗史料編 1」より

▼坂戸市石井

もと蚕の種紙の販売もしていた石井字元宿の宮崎恒治氏宅には、屋敷神として「蚕霊様」の祠がある。

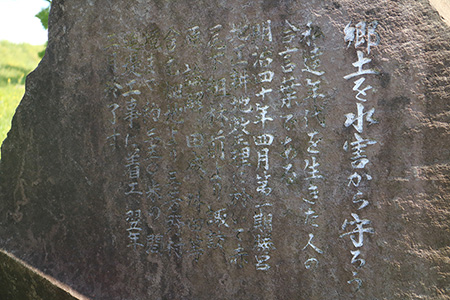

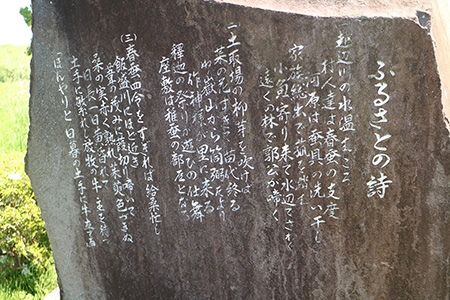

●歌碑/埼玉県坂戸市赤尾 35°59’02.9″N 139°26’14.6″E

「おしら講」のあったらしき赤尾下組地区に歌碑がある。

表面は「ぼんやりと日暮れの土手に牛立てる」、

裏面の上は水害防止の堤防工事の記憶、明治40~41年の堤防工事について。

裏面の下に春蚕の時期のことが描かれていて、これが素晴らしい。

*

「ふるさとの詩」

(一)越辺川の水温むころ 村人達は春蚕の支度 河原は蚕具の洗い干し 家族総出で菰を踏む 小魚寄り来て水辺でさわぐ 遠くの林で郭公が啼く

(二)土取場の柳芽を吹けば 菜の花すぎて苗代終る 御嶽山から筒粥だより 作神様が里に来る 釈迦の祭が遊びの仕舞 座敷は稚蚕の部屋となる

(三)春蚕四令をすぎれば給桑忙し 飯盛川にほど近き 葦の茂みに葭切り啼いて 桑の実赤く熟れ茱萸色づきぬ 日長一日黄昏れて 土手に繁れし放牧の牛主を待つ

*

製作の詳細は不明だけど、講の何かの記念事業とかだったのかも。

越辺川の土手に上がってみたけど、まるで面影もなしで残念でしたw

「坂戸の歴史」(坂戸市教育委員会)によると、

赤尾地区では、米・麦の生産の他、養蚕などの副業化が奨励され、明治23年(1890)には赤尾の山崎茂十郎が私費を投じて自宅内に「盛業館」を建設して蚕種の改良などを行うなど蚕業普及に貢献した。(「盛業館」は平成5年に解体された)

熱心に取り組む人が多かった地区なんでしょうね。