■新福寺/茨城県下妻市下妻乙869

蚕影神社蚕糸祭(2019年3月)の後、下妻市へ移動して、新福寺(時宗)を訪問した。

この寺の旧本堂が桑林寺(蚕影神社の別当)の建物を移築したものだった、

ということで、ご住職にいろいろとお話をうかがった。

新福寺は、この地域の時宗の末寺10ヶ寺を有した本寺。

しかし本堂は、明治10年に火災で焼失、再建したものの明治43年に再び類焼火災によって山門を残してまたも全焼した。

再建資金に困っていたところ、筑波の桑林寺が廃寺となる(なった)ことを知り、建物を買い取って解体移築することになった。

桑林寺は真言宗で新福寺とは宗派が違うので、その当時のご住職同士が知り合いだったとか、仏教業界のネットワークで情報を得たのかもしれないが、実際の経緯は不明。

明治43年に全焼して以降の桑林寺の解体移築、ということで、その段階で桑林寺は廃寺となった。

民俗資料で「桑林寺は廃仏毀釈によって廃寺となった」という記述が散見されるが、実際の廃寺は明治末期であると考えられる。

廃寺になった当時の桑林寺の(最後の)住職は、福田氏だった。江戸期の桑林氏は、日清戦争によって桑林幸三さんが亡くなって後継者が絶えて、その後を福田氏が継いだようだ。

ちなみに、桑林寺廃寺にともない福田氏は仙元神社(石岡市)の宮司に転身するが、2010年頃に最後の宮司さんは亡くなっている。

今の新福寺のご住職からすると、桑林寺の解体移築は4代前のことで、「筑波の桑林寺を移築した」ということは伝わっていたようだが、現在の本堂新築にともなって旧本堂を解体した際?に「襖の下張りから蚕影山の御札が出てきたのでそれが確認できた」ということだった。

廃寺と聞くと、ボロボロに荒れ果てたイメージを持ちがちだけど、襖などの建具まで再利用されたということは、当時の建物の状態はかなり良好に保たれていたのだろう。

旧本堂の写真(新福寺所蔵)。桑林寺の姿をうかがい知ることができる。

本堂は廊下を含めて5間半×5間くらいで、一部2階建てだった。

この写真にある「千鳥破風の向拝(本堂正面の張り出し)」の部分は、別の建物の玄関部分を付け加えたもの。

新築された現在の本堂は、旧本堂(桑林寺)より左右が半間ずつくらい広くなっている。

元の向拝は、この写真のように半間くらいしかなかった。

旧本堂の木材の一部が残されている。これは向拝の梁材(虹梁)で「浮かし彫りが見事なので再利用したらどうか」という大工さんの提案で残されたもの。(大工さん、えらい!)

桑林寺の一部とはいえ実物を見られて、とても感動的だった。

茶道に使う炉縁。これは、旧本堂の内陣あたりの柱材を再利用して作ったものだそうだ。

桑林寺の構造材は杉材が多く、それほど高価な材木は使われていなかった。

おまけ。新福寺境内にて。「出征馬頭尊」とは珍しい~

以下、国立国会図書館デジタルコレクションより。

▼「開帳差免帳」第4冊 <文化10年(1813)>

桑林寺の「出開帳」の記録です。

「出開帳」というのは、他の場所でご開帳をすることで、江戸市中で実施する場合には、寺社奉行に申請して許可を取らないといけなかった。これは現在の東京都墨田区両国にある回向院での出開帳を願い出て受理された記録のようです。

「出開帳」の目的は、(1)社殿などの修復助成、(2)宗教行事、(3)寺領民の不作などによる困窮救済が主で、この桑林寺の場合は(1)となっていますが、まあ時節柄、蚕影信仰のアピールではないかなあ。

「常州筑波郡神郡村

新義真言宗 桑林寺

蚕影権現本社(拝?)殿等と護摩堂が大破し修復が自力では難しく助成として蚕影権現など(?)宝を6月2日から60日間、本所の回向院境内で開帳したいと・・・」

「蚕影権現本社(拝?)殿」は蚕影神社の社殿で、「護摩堂」は桑林寺本堂のことでしょう。「新義真言宗」と明記されているのは意外と他にないかも。実際には真言宗修験道であろうと思われます。

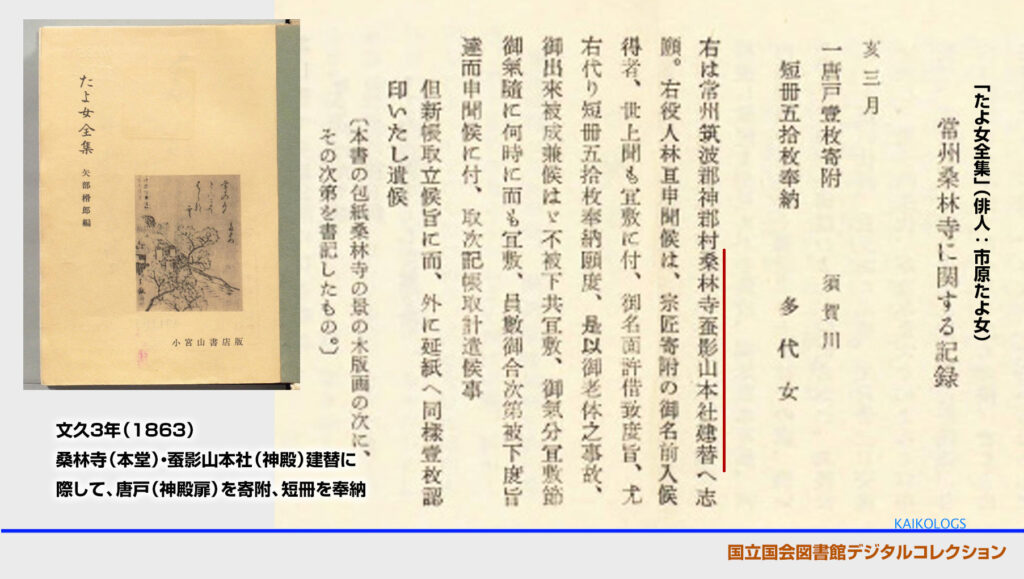

▼「たよ女全集」矢部榾郎編

これは「市原たよ女」という生涯に4000余りもの多くの作品を残した俳人の記録です。

今の福島県須賀川市に、安永5年(1776)に生まれ、慶応元年(1865)に亡くなっている。

その日記の中に「常州桑林寺に関する記録」という項目がある。

「常州筑波郡神郡桑林寺蚕影山本社建替」に際して、「亥三月 唐戸1枚を寄附、短冊50枚を奉納」した。

詳細は読みとれないけど、老体なので取次もろもろよろしくね、ということか(笑)

「唐戸」というのは外周の観音開きの扉のことで、現存するものとして該当するのは、蚕影神社本殿の正面の扉のことかもしれません。

「亥三月」がいつか?ですが、たぶん文久3年(1863)だろうと思います。晩年のご老体かと。

この文久3年は、別当の桑林寺から福生市の永昌院に蚕影山が分祀された年で、他にも安政7年(1860)に立川市の阿豆佐味天神社に分祀、また文久2年(1862)には本寺の普門寺から借金するなど桑林寺が資金集めに走っていた時期で、たぶん桑林寺の本堂新築のためであろうと思っていました。文久三年亥三月だとすると、まさにピッタリなわけです。

この「建替」によって、桑林寺は間口が倍ほどの5間半になります(この50年後に下妻市の新福寺に解体移築)。

蚕影山本社の現存する本殿は、このときの建物なのかもしれませんが・・・。

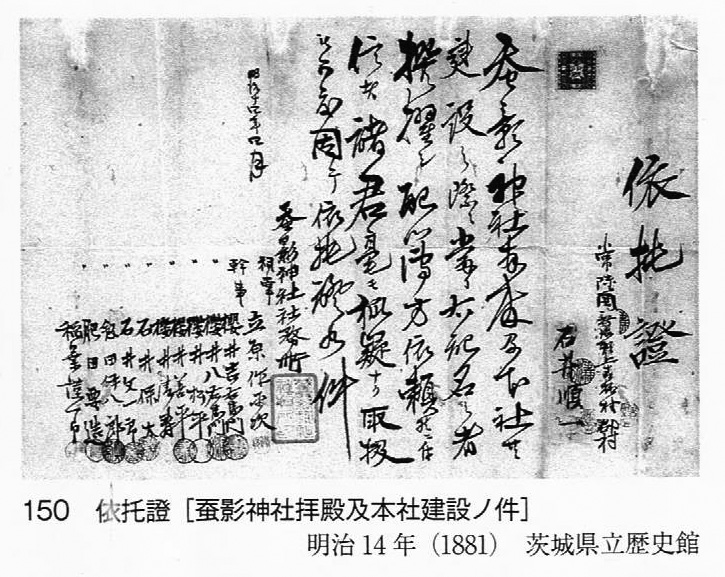

これは、「石井定輔家文書」依託證「蚕影神社拝殿及本社建設ノ件」明治14年(1881)に社務所(祠掌:立原作□次、他)が出したもので、拝殿はこのときに建設が計画されたと思われる。

しかし本殿は「寛永期(1624~1644)の様式を採用する以前の古い様式をとどめており、江戸時代初期に建てられたものが現在も残っているということになる」(茨城県立博物館)とされている。さて?「市原たよ女」の記録にある「蚕影山本社建替」(推定・文久3年)は部分的な修繕ということなのだろうか。

拝殿と本殿をつなぐ幣殿部分は、令和4年の修繕事業で解体撤去されている。

▼「郷土放光」(大正15年・宗教新聞社)には、蚕影神社の建築は明治22年とされている。

また、「蚕の神なり、各県下より神札を受けるもの非常に多い。正月23日を縁日として大広前に山のように藁を積み上げ夜に焚く。焔炎天を焦がし山谷は明るくなり、甲信の地にて遥かにこの神光を見るときは蚕業豊作にして、その光を臨めないときは不結果なりと言い伝えられ、遠近蚕業家は毎年来て祈っている」とある。

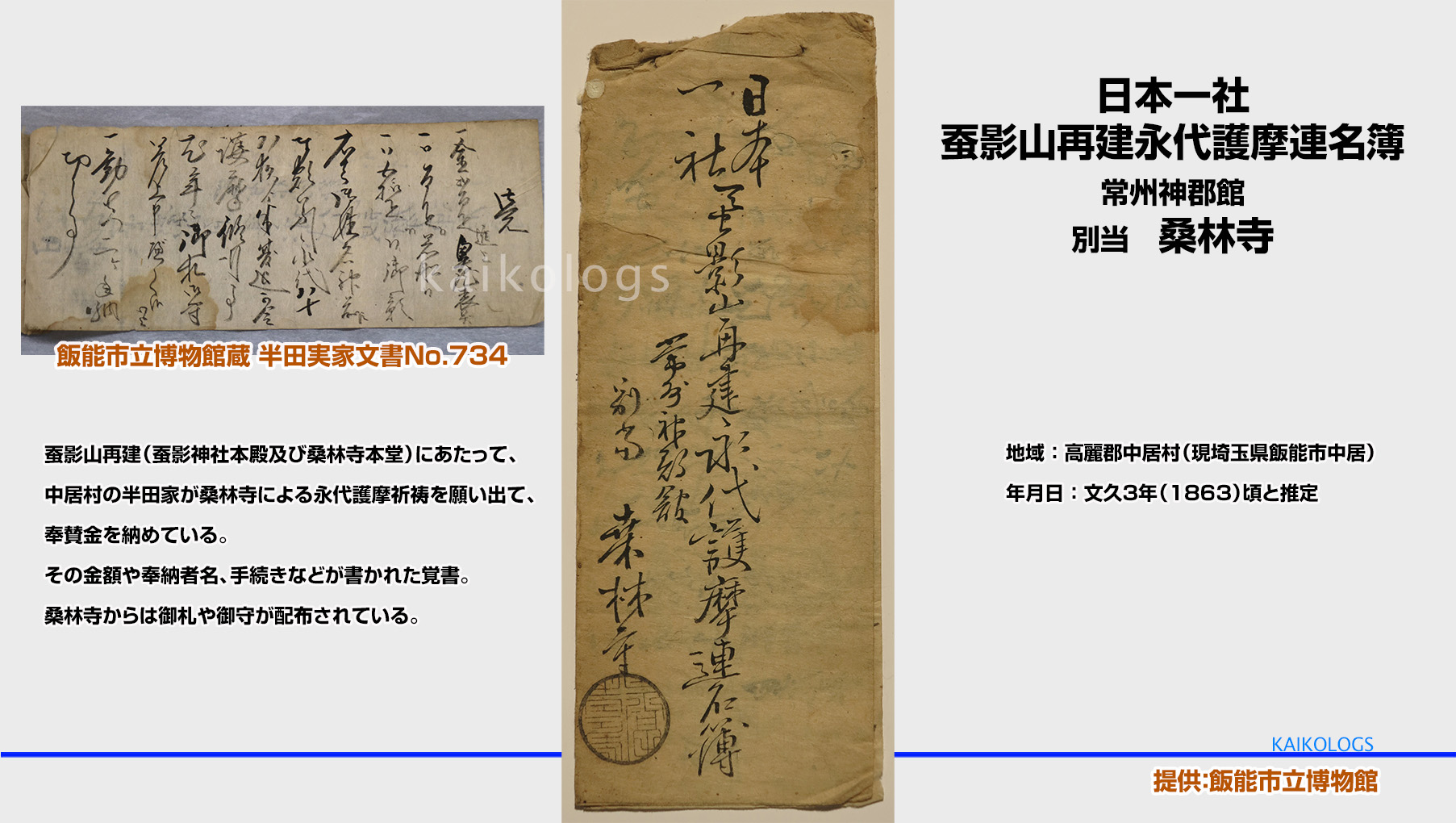

▼飯能市立博物館蔵 半田実家文書No.734

飯能市立博物館の特別展「レアなおふだ」で展示されていたものです。

表紙「日本一社 蚕影山再建永代護摩連名簿 常州神郡館 別当 桑林寺」

常州(茨城県つくば市)神郡(かんごおり)館(たて)という地区で現在もある蚕影神社(本社)と同じ住所に桑林寺はありました。

「蚕影山再建」というのは、蚕影神社本殿及び桑林寺本堂を新築するというもので、他の資料などから文久3年(1863)ころであろうと推定されます。

この4年前、安政6年(1859)に横浜が開港し、海外との貿易が始まり、国内の生糸・蚕種が主要輸出品となって、養蚕製糸業界が大きく発展していきました。そうした社会状況から、蚕神(金色姫)を祀り広く浸透していた蚕影信仰も布教活動をさらに展開していこうという機会だったのだろうと推察されます。

この古文書が保存されていたのは、埼玉県飯能市中居の旧家ですが、この地域(旧高麗郡)でも蚕影信仰が支持されていたことから「蚕影山再建」というニュースも入ってきたのでしょう。連名簿に載っている方々は当然養蚕で生計を立てていただろうこともうかがえます。

「永代護摩」というのは、桑林寺は真言宗(修験道)で護摩祈祷を行っており、中の「覚書」によると、八十八夜(掃き立て前)から翌年の夏まで(春蚕2回分?)養蚕成就の祈祷を行うという特別な修行のようですが、新たに始めたサービスなのかは不明(笑)

この祈祷料(奉賛金)も再建費用に充てられたのでしょう。祈願者には桑林寺から御札や御守が配布されています。

▼明治前期産業発達史資料 別冊(68)1「きぬのほまれ(明治39年)」

一、 桑原神社、大桑神社、蚕影神社並に如來堂の事/p26

より。

<本書材料収集中「蚕影神社に参詣し社務所に到り社掌桑林某に面会し」、この神社の祭神及び起源を質問せしが漠然として要領を得ず、口碑の伝えるところによればこの地太古海湾にして田井廼郷と称し渚地を豊浦の港といいしと因て村名度合のとき田井村と改称せり云々・・・>

明治30年代後半と思われますが、

1)蚕影神社に社務所があった

2)社掌桑林某がいた

この「桑林某」は桑林寺最後の桑林姓の住職だと思われますが、蚕影神社の社務所で社掌をしていた!?

神仏分離以前と同じスタイルが継承されていたということか(笑)

「桑林某」さんはたぶん高齢だと思われますが、この「社務所」とは桑林寺のことかなあ?

●浅間神社(扶桑教新治教会)/茨城県石岡市三村4402

蚕影本社の別当であった桑林寺のエピローグです。

桑林寺は明治末に廃寺となりました。桑林家は幸三さんで途絶え、最後の住職は福田徳松さん。

徳松さんはその後、神主に転職して父親の神社(浅間神社)に戻り、後を継ぎました。

石岡市にあるその浅間神社を訪ねてみました(2021年10月)

今では管理する神職が途絶えて、かなり荒れていました・・・。

狭い敷地ながら工夫されたレイアウトで面白い空間になっているのにもったいない。

桑林寺を偲ぶ名残もありませんでしたが、足取りを追えたことは意味があったかな。

こんもりした小山(古墳?)の上に浅間神社がある。富士塚状ですね。

振り返ると筑波山が見える位置関係。

(画像はストビューより)

拝殿。屋根は茅葺をトタンで覆っている。

明治から大正ころの建築か?

社務所と総二階建ての宿坊らしき建物。

こちらは昭和初期の建築か?

「宗教法人 扶桑教新治教会」

「彰徳碑」

故福田参行は幼くして敬神の念厚く長するに及び深く悟る所あり、慶応2年(1866)神告によりて富士峯を開き神徳の顕揚に努む後、扶桑教に入り明治17年(1884)新治教会を創設し、爾来本教宣布に没頭し大正9年(1920)77歳にして帰幽す。

故福田徳松は参行の嗣子にして本教教義を奉し父を賛して教会設立に功あり。父の没後遺業を継ぎ今日の興隆を致し村会議員消防部長の要職に就き村内自治にも功あり。昭和11年(1936)66歳にして帰幽す。

父子共に資性敦厚強志本教に世襲管長家のために図りて寧日なく功によりて、死後共に大教正を贈られ特に感謝状を賜る。遺族信徒郷党その高徳を偲び、敬慕惜く能はず茲に彰徳碑を建設し以てその功績に後昆に伝う。

昭和14年3月 扶桑教管長宍野健弌撰文 手塚敏郎書

福田参行・・・

天保14年(1843)生まれ

慶応 2年(1866)神告によりて富士峯を開き/23歳

明治17年(1884)新治教会を創設/41歳

大正 9年(1920)帰幽/77歳

福田徳松・・・

明治 3年(1870)生まれ

明治44年(1911)桑林寺を廃寺/41歳(*推定)

大正 9年(1920)父の没後遺業を継ぎ/50歳

昭和11年(1936)帰幽/66歳

*

明治28年(1895)桑林幸三、日清戦争で死去、享年21歳。このとき福田徳松は25歳。

同郷の戦友という間柄だったのかも。その縁で桑林寺を継いだのか?(不明)