蚕の神様は、やはり 「馬」 が古いっぽい。

中国の蚕織図絵(宋代:960~1279)

(「駒ヶ根シルクミュージアム常設展示図録」より)

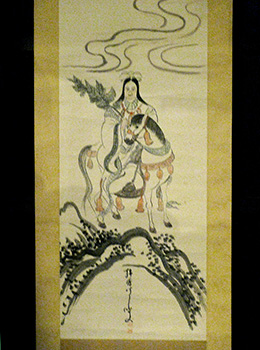

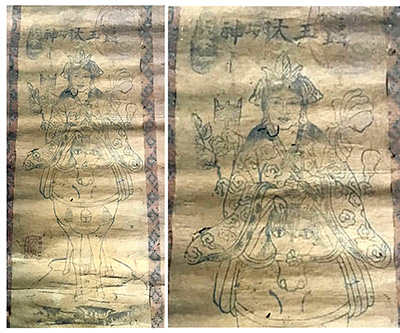

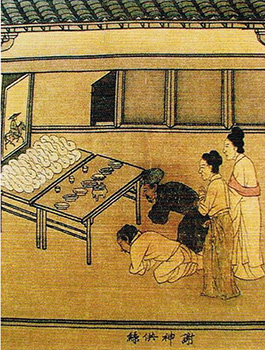

たぶん 「馬鳴菩薩」 の掛軸だと思うけど、横向き笠被り?

こういう図案は他で見かけないなあ。

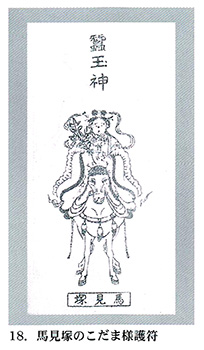

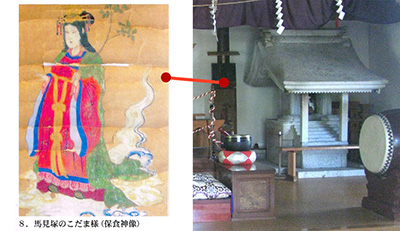

●馬見塚成田不動尊蚕玉神社/駒ヶ根市赤穂14-366

元禄年間(1688~1704)に 「蚕の社」(木嶋神社・京都)より蚕霊大明神を勧請

中にある石祠が 「蚕玉神社」 らしい。

暗くて気づかなかったけど、よく見ると、その横に掛軸がある。

桑持ちの保食神とされている。

(「駒ヶ根シルクミュージアム特設展示図録」より)

そもそも 「馬見(まみ)塚」 とは何の塚なのか、よく分からない。

馬の合祀墓地かもなーと思ったけど。

かつては、「馬見塚のこだま様」 という護符や掛軸が出されていた。

馬乗りなので、馬鳴菩薩? でも 「蚕玉神」?

●大門の馬鳴菩薩/飯田市座光寺2769-47

耕雲寺十六世が村人や馬の安全を祈願して建立した、という蚕玉様・・・

もう何だか分からない(笑)

見返り馬乗り 左手 「巻絹」、右手 「繭」。

左手の持ち物は、経文かも?だけど、たぶん 「巻絹」。

■ 「頭に巻絹」

●駒ヶ根シルクミュージアム/駒ヶ根市東伊那482

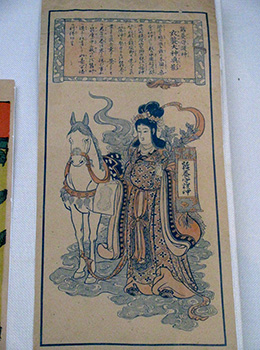

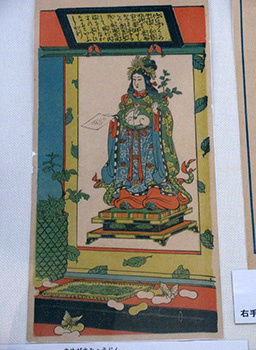

右手に蚕種紙・左手に桑枝、注目は 「頭に巻絹」

上の文言を見ると、

「砺波郡井波町 山斐郷 八幡神社 蚕養・・・」とある。

富山県南砺市(旧井波町)の井波八幡宮のことだろう。

最後には、

「・・・この地域の蚕卵(たね)であるから万倍の利得があろう」

みたいな宣伝が書かれている。

蚕種屋が井波八幡宮とタイアップして、「ご利益付き」として売っていた蚕種紙につけられた「おまけの護符」だろう。

井波八幡宮には、蚕堂(養蚕社)があって、文久元年(1861)に創祀。

井波町は江戸時代、蚕種業で発展した町らしい。

右手に蚕種紙・左手に桑枝、「頭に巻絹」、繭と蚕蛾が描かれている。

「頭に巻絹」は、衣襲(絹笠)明神の特徴と思われ、群馬に多いと思う。

瀬戸団治作 右下手に桑・左手に 「巻絹」

●駒ヶ嶽蚕玉神社/伊那郡宮田村中越

「馬乗り女神像」

馬乗りが2柱、厨子内に2柱 他に馬乗り?1柱(対だったみたい)

『宮田村の石造文化財』 によると、この蚕玉神社の本山(?)は西駒ケ岳(木曽駒ケ岳)中岳の駒ケ岳神社で、もとは檍原というところにあった、といわれていた。

馬に乗る女神像、「蚕玉神」 は、もとは同じ宮田村の天竜川の支流である大田切川の上流、丸山という所に祀られていたものが、第二次世界大戦後、現在地にうつされた、とのこと。

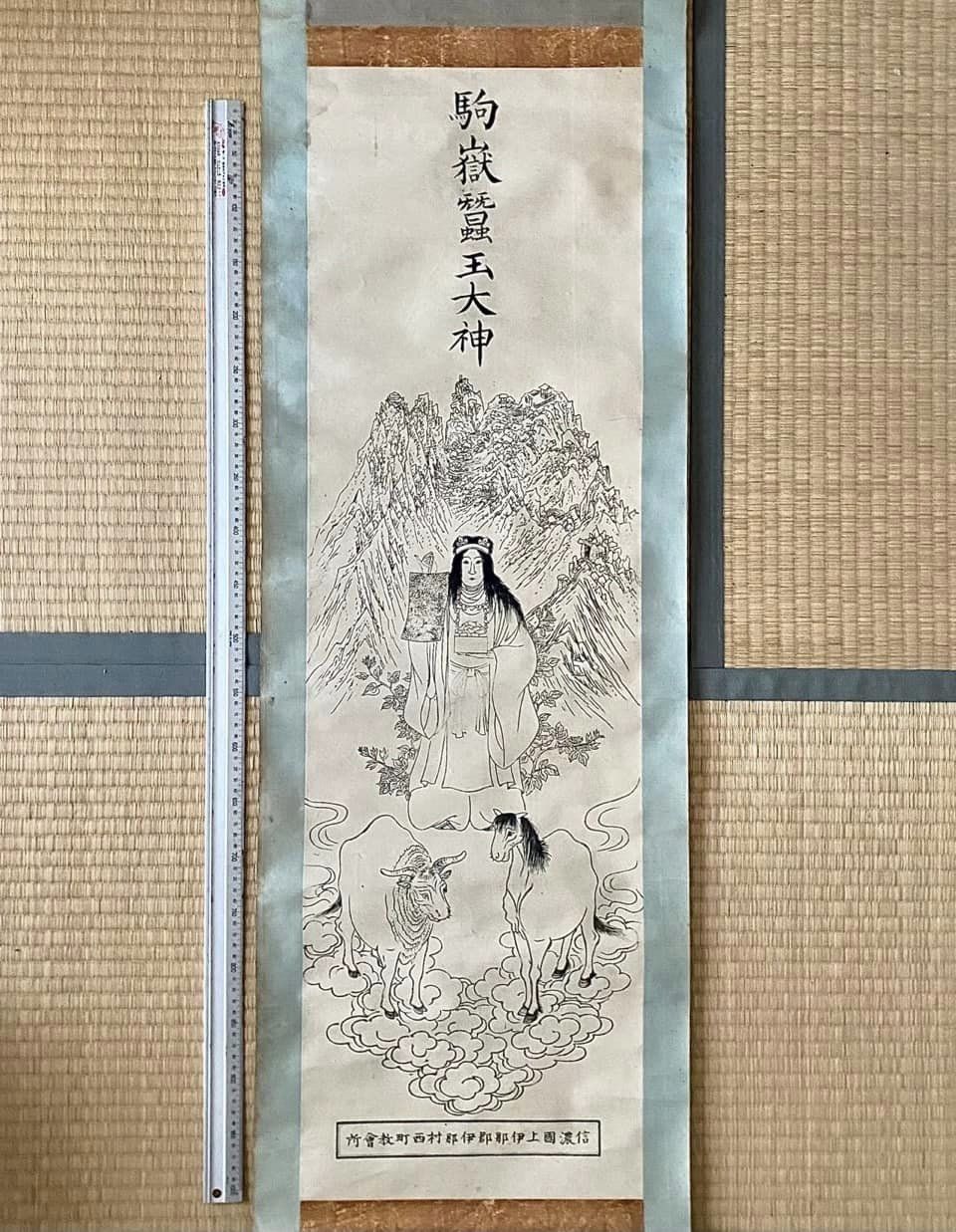

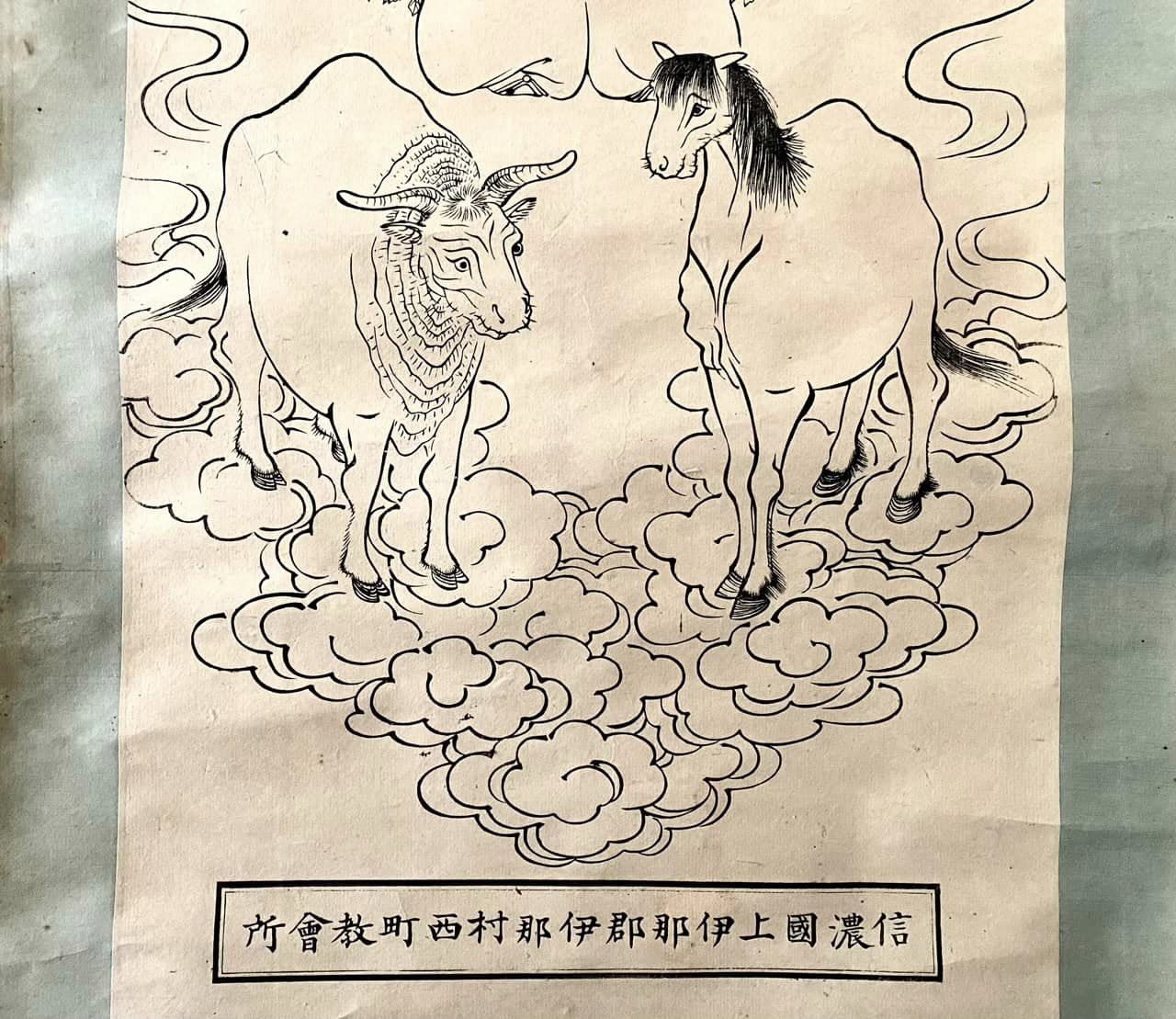

●伊那村西町教会所/長野県伊那市

上伊那郡および伊那村の表記から同村が伊那町となる明治30年(1897)以前の開版と考えられる、長野県 伊那市の西町地区に存在したと思しき、木曽駒ヶ岳神社に関する教会所で授与された蚕玉さまの御神影。

繭と蚕種紙持ち、頭部と背後に桑。背景の山の描写も緻密ですね。

なお、概ね同様の描写で下部の牛馬と授与元の無い異版が確認されています。

(一魁斎)

▼瑞穂町郷土資料館での展示 進藤農業資料館コレクションより

これも頭に桑の葉をつけた珍しいお姿。

六臂の蚕玉様は珍しい方で、持ち物は繭?宝珠?桑枝、小枠、生糸、それに・・・ヒョウタン?

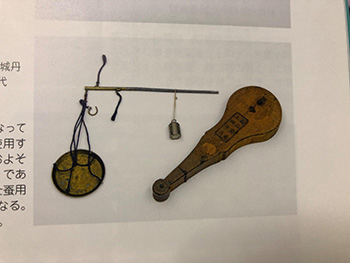

これは、どうやら「蚕体重秤」のケースみたいですね。5齢の盛蚕の体重を量るものだそうです。

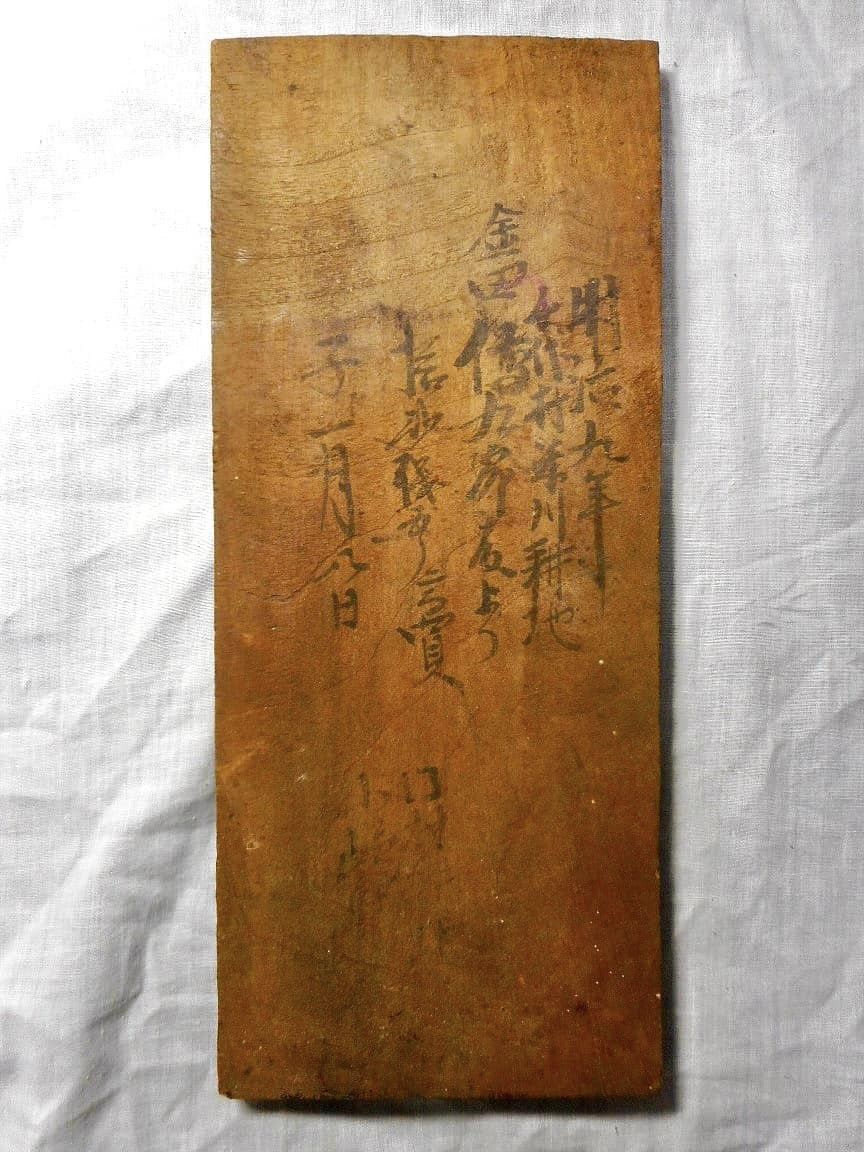

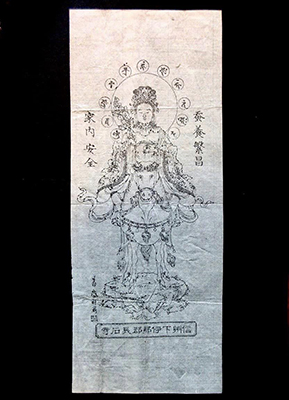

2018年に入手した南信地方の蚕玉さまの版木と実際に摺札したもの。

(桑枝と宝珠持ちでこの地域の典型的な蚕玉様のお姿)

なお、裏面に千代村・米川耕地に在住の人物より明治9年に12銭で購入した旨の墨書があることから、当資料は現在の長野県・飯田市の千代米川地区の何れかの寺社で祀られていた蚕玉さまに関係のあるものと考えられます。

(一魁斎)

●長石寺/長野県飯田市時又329

古い御札などを蒐集されている方のお宅にお伺いした際にコレクションを撮影させていただいたものです。

飯田市 時又の長石寺さん(真言宗・智山派)で授与されたと思しき蚕玉さまの尊影。

(尊像や版木類の現存の有無に関して書面で照会を行いましたが回答はありませんでした)

(一魁斎)

●立石寺/長野県飯田市立石140

飯田市の南西に「三穂」というちょっと隠れ里のような地区があり、そこに立石寺という古刹があります。

で、境内に蚕玉社がありました。

(この蚕玉社は「あまりに痛みが酷かったので、取り壊された。あの蚕玉様像は以前その蚕玉社に入っていたもの」(近所の方談)だそうです)2023年追記

本殿を覗くと…ありゃあれは…ということで馬乗り蚕玉様です。

そういえばどこかでそんなことが書いてあったかも、と興奮。

望遠までは持ってこなかったので、中途半端な大きさですが、蚕玉様です。

(下平武)

因みに、立石寺は現在 無住で堂内には入れず。年2回お祭りがあるそうだが「毎回、栃木県から僧侶を呼んで来るので大変なんだよ」、また「昔のことは知らないけど、現在”養蚕”・”豊蚕”とかのお札は頒布してない」(同 近所の方)だそうです。

(赤城おろし)

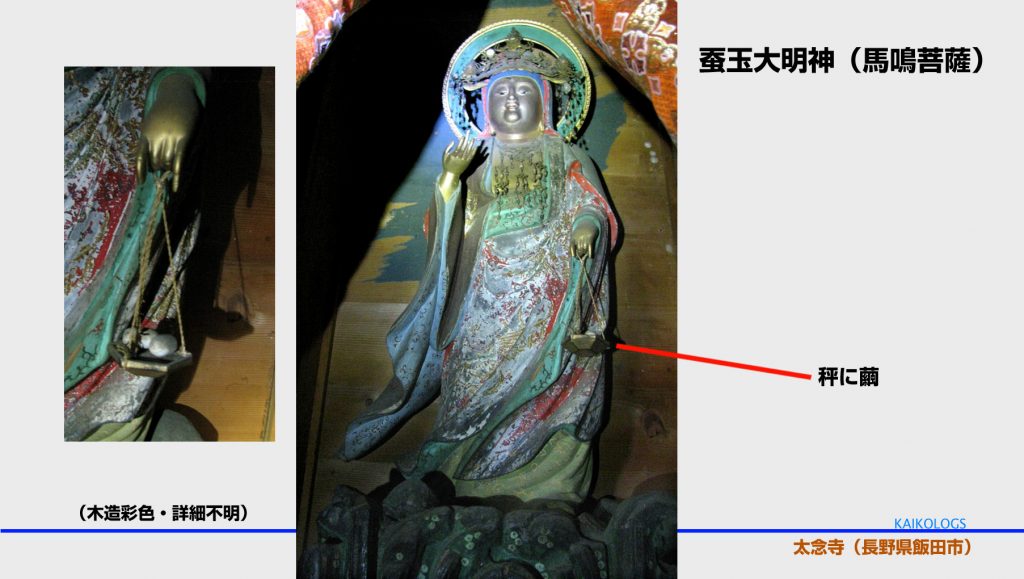

●太念寺(曹洞宗)/飯田市上郷黒田635-1

「蚕玉大明神」 木造彩色・馬鳴菩薩

袖や裾のなびき方が金色姫っぽいけどなあ・・・

右手持ち物なし、左手秤に繭

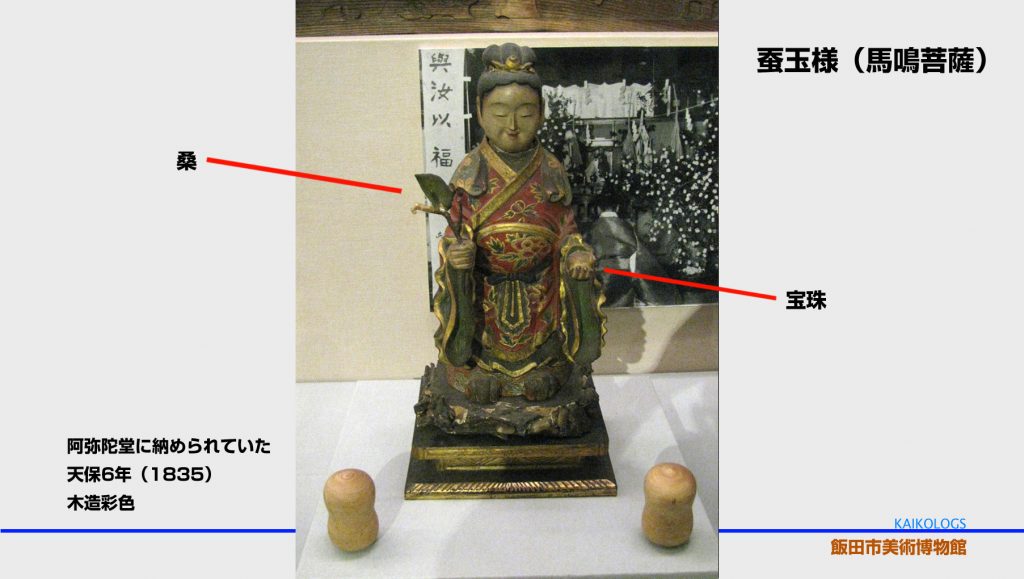

●飯田市美術博物館/飯田市追手町2-655-7

「中羽場の蚕玉様」 木造彩色・馬鳴菩薩

天保6年(1835)

昭和63年ころまで(飯田市)座光寺中羽場地区内の各戸(16戸)を1戸ずつ宿と定めて、厨子に入れて持ちまわっていたもの。

手に宝珠と桑の枝を持ち、台座には繭玉がつけられている。

宿では蚕玉神像を床の間に置いて祀り、春の買蚕玉様祭りには、地区内の者が宿に集まり、神主を迎えて祭りをおこなっていた。

他の寺でも、「厨子に入れて持ちまわっていた」 という話があった。

そういう形で維持されていた講が、養蚕業の衰退によって解体。

お役を終えた 「こだま様」 像は、寺に納められた。

それゆえに寺の住職は、その像の由来や信仰に関わっていない。

だから 「どういうものか分からない」 という扱いなのだろう。

こういうのも講の 「持ち回り像」 なのかも。

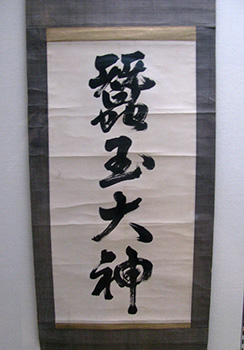

「蚕玉大神」 講の集まりで掛けられたものだろう。

(駒ヶ根シルクミュージアム)

■馬頭観音

馬つながりでついでに。

●仲仙寺(天台宗)/伊那市西箕輪3052

羽広観音仲仙寺は、古くから 「馬の観音様」 として親しまれた。

農耕馬が家族の一員だったころ、田植えが終わると多くの農民が各所から馬の健康安全を願って馬を連れての参詣が盛んだった。

外陣には数多くの馬の絵馬が奉納されている。

●清泰寺(浄土宗)/下伊那郡松川町上片桐1920

●上牧八幡社/伊那市上牧7477