絹織物などは、<養蚕→製糸→染め・織り→織物>というプロセスを経てつくられる。

その工程が分業化していったこともあり、それぞれに固有の信仰を生み出していった。

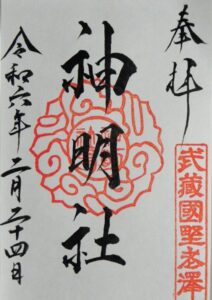

●所沢神明社/埼玉県所沢市宮本町1-2-6

この青い幣帛は、「藍染(あいぜん)さん」 と呼ばれる。

この地域はかつて織物・染物が盛んで、

藍染と音が共通することから、愛染明王を祀る寺社がある。

毎年、冬至のときに提供され、今でも家の神棚などに祀られる方もいるとか。

・・・ということで、冬至を待っていただいてきました。

200円!

●幡織姫命(幡織社)/埼玉県所沢市西新井町17-33 熊野神社

熊野神社末社(機織社・日宮・ 奥宮・天王社・稲荷社・ 辨天社)

下新井は古来、干ばつに悩まされた畑作地帯。

「境内古絵図」には武尊大神社と称する奥社のほか、春日・八幡・子安・豊受・神明の5社を祀る西祭神社、諏訪・金山日子・愛宕・蚕養・天満天神を祀る東祭神社、さらに八雲神社・御嶽神社が載っているが、現存する境内社は子安神社・諏訪・八幡・愛宕・八雲などである。

「埼玉の神社」埼玉県神社庁神社調査団(1986年)

一番右端の石に 「幡織姫命」(はたおりひめ)と書かれ、これが 「幡織社」 らしい。

その他のは、明治~昭和初期のものが多いので、これも同時期かも。

屋敷神だったのか、祠がなくなったのか・・・

繭のような形であることがポイントなのだと思う。(2013年当時)

●浅間神社(荒幡冨士)/埼玉県所沢市荒幡748

拝殿・神殿の後方に、こんもりとした富士塚がある。

実質のご神体という位置づけだろう。

「荒幡の富士」(標高約119メートル)は、人工の富士山です。

荒幡村(現在の所沢市荒幡)には、小字ごとに鎮守があり、村民氏子はそれぞれ分かれていました。しかし、それでは村内の民心の統一が図れないと憂い、明治14年(1881年)に三島神社・氷川神社・神明神社・松尾神社の4社を、村社の浅間神社に合祀して松尾神社の社地へ遷しました。さらに村の和を増大させるため、明治17年(1884)から旧浅間神社の社地にあった富士山の村民共同による移築作業を始めます。明治32年(1899)、15年の歳月をかけて「荒幡の富士」は完成しました。

(所沢市教育委員会)

「天衣織姫大神」石塔:西側山麓にあり、この石塔を見たいだけなら登山の必要はない。

(赤城)

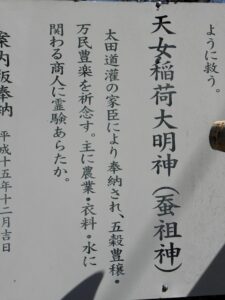

●天女稲荷大明神(蚕祖神)/埼玉県所沢市上山口2203 放光寺(山口観音)境内

天女稲荷大明神(蚕祖神):内部にはお稲荷さんの木造の宮が入っていただけ。

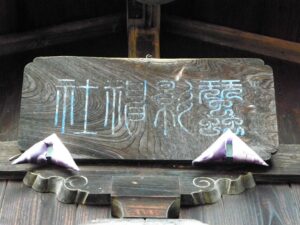

扁額:風化していて、もはや何と書かれていたのか全く分からない。

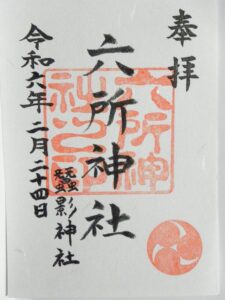

●蚕影神社/埼玉県所沢市上新井2-6-10 六所神社

六所神社鎮座地の上新井の地名は「風土記稿」によると、弘法大師がこの村に立ち寄って水を乞うた時、女主は機織りを止めて、はるか離れた水場から水を汲んで大師にすすめところ、大師は村の水の便が悪いことを哀れみ、良き水をと念じて地面を突き、ここを掘るようにと言いおいて立ち去ったため、村人はそこに井戸を掘って水を得た故事からきたという。

別当は、真言宗普門院無量寺で神仏分離まで管理した。

当地は近年まで甘藷・桑・麦などを栽培する畑地が広がっていたため、氏子は豊作を祈り屋敷神に稲荷社を祀る家が多く、毎年2月には初午の行事がある。

「埼玉の神社」埼玉県神社庁神社調査団(1986年)

北野神社社員さんに伺ったところ「合祀殿は[蠶影神社]の扁額が掛けられてはいますが、現在は八雲神社社殿として用いられており蠶影神社としてのご祭神が内部に居られるのか居られないのかハッキリ判っておりません」とのことでした。

(赤城)

●常陸国 蚕影山大権現 石碑/埼玉県所沢市上山口1878 熊野神社

武蔵国入間郡 新堀村 大鐘村 護摩?講中

嘉永7年(1854)4月 勧請

(赤城)

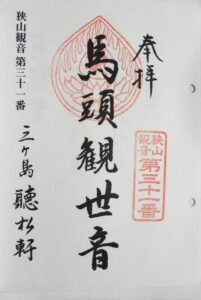

●聴松軒/埼玉県所沢市堀之内146-1

聴松軒本堂:ご本尊は馬頭観音

御朱印:近所の(有)別所人形店にて拝受

(赤城)

ウェブ情報では「享保19年(1734)造立の馬鳴尊者像」となってますね。

「馬鳴尊者」は見た感じ弘法大師ですが、持ち物が巻物(経巻?)で少なくも独鈷ではないようです。

弘法大師が「養蚕大師」として祀られるケースもありますが、僧形の馬鳴は珍しいかも。

「(養蚕関係の)埼玉で一番古い石像が所沢市にある」との情報をいただきました。

地元にそんな素晴らしい物があることを知りませんでしたので 早速行ってきました。

頭の上の白いのは苔で 何か彫ってあった感じはありません。

向かって右に享保十九年甲寅 左に秋彼岸中 は読み取れました。

台座にも彫ってありますが 何となく 念仏 講中 と読めるような感じです。

右手に持っている物が独鈷でも巻物でも無いように思えます。握っていないように見えます。

(田中)

埼玉県内の他の蚕神が、19世紀に入ってからであるにもかかわらず、この所沢のものはそれよりも70年近く遡るものです。それも理由として、果たして本像が、当初から馬鳴菩薩として制作されたものかは疑問が残ると考えています。

(矢嶋)

宝永8年(1711)造立の不動明王像、宝永7年(1710)造立の大日如来像

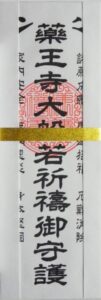

●薬王寺(ねずみ薬師)/埼玉県所沢市有楽町8-18

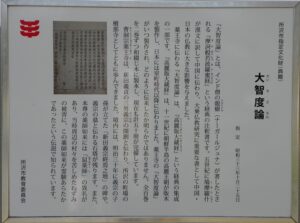

<説明板より>

本尊の薬師如来には「鼠薬師」の異名があり、当時周辺の村々を苦しめたねずみの被害に、この薬師如来が霊験あらたかであったという伝説で知られています。

(所沢市教育委員会)