以下、<アンビシャスAKAGIのブログ>よりの転載です。

「金山宮の奉納木刀調査:やっぱり「猫丸」は養蚕に関係していたんだ!!!」(2023-06-26)

https://ameblo.jp/houshin168/entry-12809603198.html

養蚕関係の情報交換をしたく、FBの「カイコローグ」グループに初めて投稿させてもらいます。

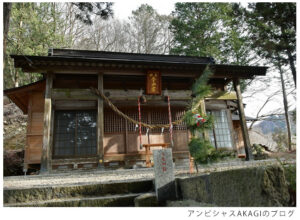

渋川市赤城町の金山宮への奉納木刀の調査をしています。当方、養蚕に関する知識はほとんどありませんが、養蚕に関する貴重な資料となるのではないかと思っていますので、いろいろ教えていただきたいです。

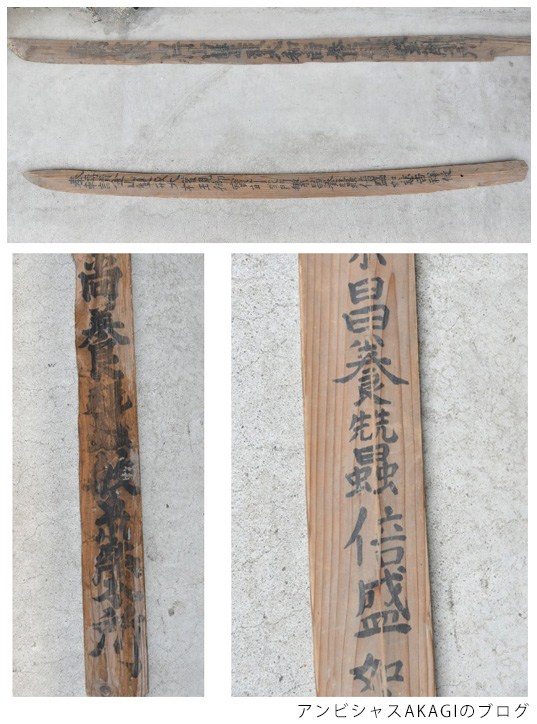

金山宮は、本来武運の神として近隣に知られていました。この神社は、参拝する時に板を木刀の形に削り、表に「奉納 金山双戒宮大天狗小天狗御宝前 諸願成就之所」などと書き、裏面に「奉納年月日、住所、苗字+氏」と書かれるのが一般的です。しかし、江戸時代の半ばから「諸願成就之所」などに代わって、養蚕関係の祈願文が書かれるようになってきます。これが実に興味深いのですが、加えて、いつ頃、どのあたりの人々が、どのような願いを掛けてお参りしたかが分かります。群馬県北部の実に広い範囲から参拝者があったこと、一般的な祈願文を除けば養蚕関係の祈願文が圧倒的に多いことに驚きます。

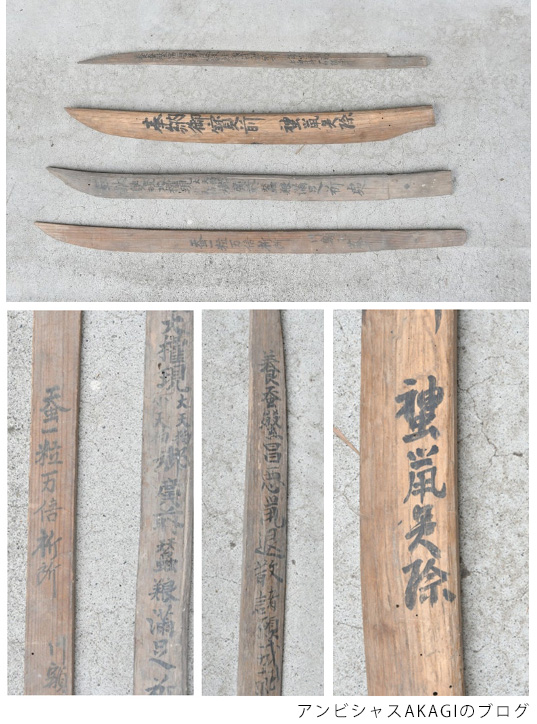

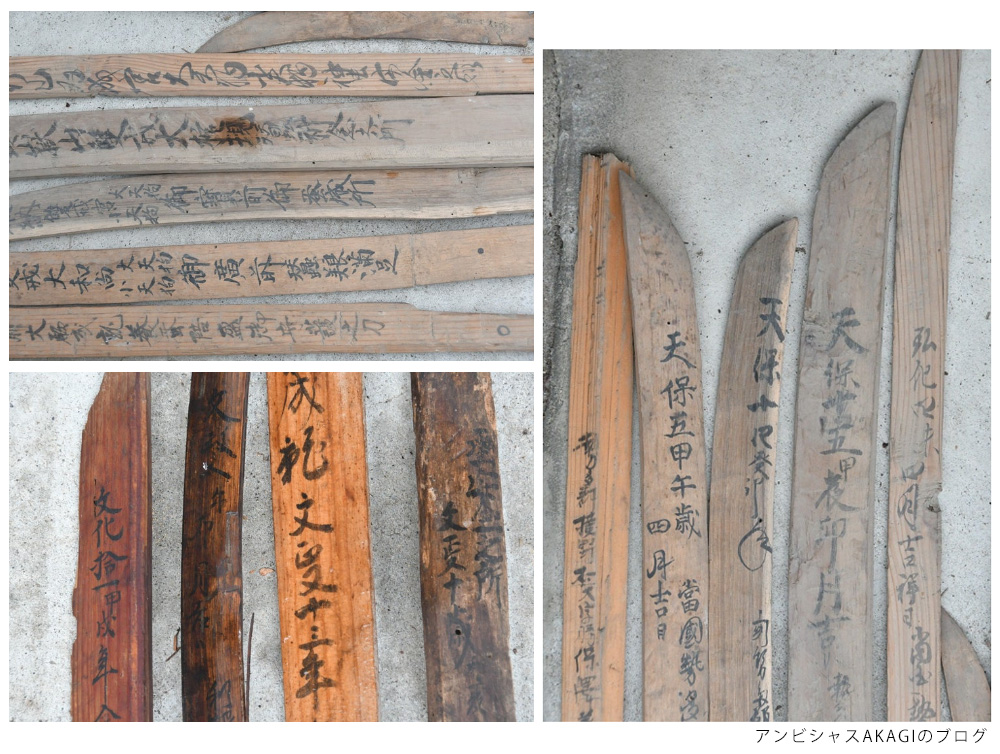

例えば、次のような大きな江戸時代の奉納木刀があります。

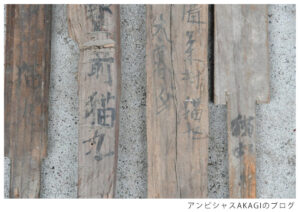

小さな木刀にも、次のようなものがあります。これらも江戸時代です。

「蚕一粒万倍」「養蚕満足」「養蚕繁盛悪鼠退散」「蚕鼠災除」

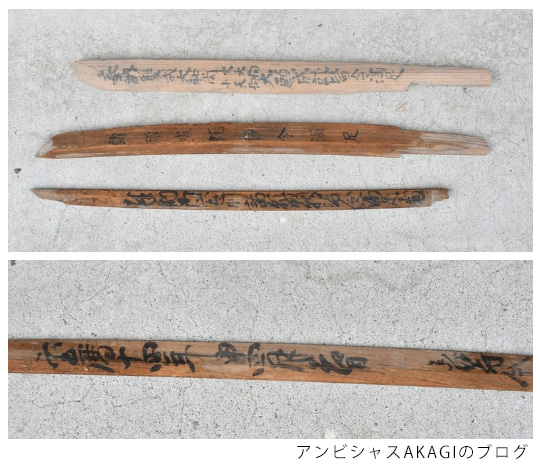

次の写真の3本は、「皆令満足」と書かれています。「皆令満足(かいりょうまんぞく)」というのは仏教用語のようなのですが、カイコは脱皮しながら齢を重ねてサナギになります。どの齢でもうまく行くようにとの願いを込めてこの言葉を使っていると考えていいでしょうか?

(仏教用語で「仏が慈悲で衆生の願いをすべて満足させること」という意味ですね。脱皮して成長を表す「令」を使うようになったのは明治以降ではないかと思います)

3本の内、一番下の木刀は「宝暦14年(1764)4月」です。北関東で、この時期に養蚕が始まっていたと考えるのは、早すぎでしょうか?

(1700年代前半から上州各地で絹市が開かれていたようなので、このあたりでも養蚕は行われていたのでしょう。江戸時代の養蚕は年1回・春蚕だけで予祝祈願は4月だったのでしょう。明治以降の養蚕は年に数回になるので、5月や6月などの記載が見られますね)

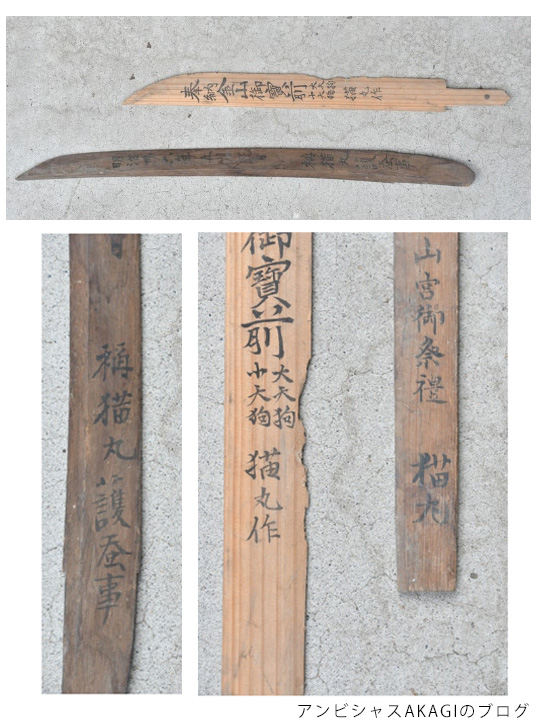

続いて、木刀に「猫丸(作)」と書かれたものがかなりの数あります。もともと、奉納する木刀が良い刀であると示すかのように「正宗作」などと著名な刀工の名が書かれることがありました。この神社は、新田氏の尊崇も厚かったことが社伝にあります。「新田の猫絵」とのつながりがあるように思っていましたが、今日、そのことを端的に示してくれる木刀に出会いました。

「猫丸と称し、蚕を護ること」、猫丸は養蚕祈願で間違いないようです。

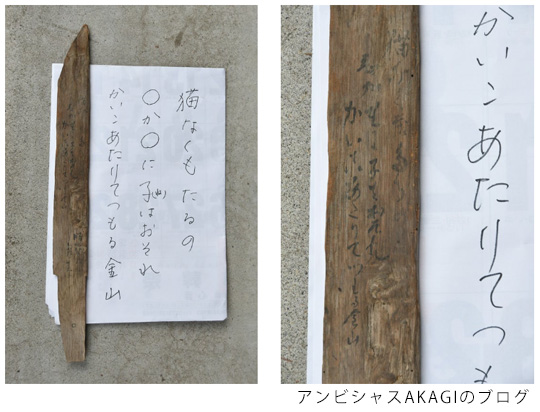

さらに、こんな狂歌を書いた奉納木刀も出てきました。

「猫」「なくも(なぐも)」「たる(樽)」は、地元の地名でもあります。

金山宮のパワーは、相当だったと思われます。

奉納木刀は、昭和3年に一度調査されていて、その時およそ18万本あったと記録に残っています。今回は奉納木刀の神庫の改築に合わせて改めて調査していますが、軽トラ16台分ありました。調査3年目に入って、時代別に分ける作業は4分の3くらい終りました。まだまだ時間がかかりそうですが、時空を超えて旅する感動があって楽しいです。

*

「金山宮の奉納木刀:享録!?と養蚕関係」

https://ameblo.jp/houshin168/entry-12810672416.html

7月2日(日)。この日は2時間くらいしか調査できませんでしたが、収穫がありました。まずは養蚕関係ですが、短時間のわりにはたくさんの木刀が出てきました。

猫丸刀は6本。年号が記されていた5本は、明治と大正の奉納でした。

その他の養蚕関係は9本。こちらは、江戸時代4本と明治、昭和が各1本の年号が確認できました。

そして、養蚕とは関係ないのですが、「享録三歳」と書かれた、わりと大きな木刀が出てきました。室町時代に「享禄」という年号があります。1528年から1532年の間で使われた年号のようです。享録=享禄と考えていいなら1530年の奉納。およそ500年前の奉納木刀ということになります。今まで保存されていたのは、すごいことではないかな!

*

「金山宮の奉納木刀:天和!?と養蚕関係」

https://ameblo.jp/houshin168/entry-12810910481.html

7月5日(水)、梅雨空で気温が上がらなそうだったので少し集中して調査した。

おかげで「猫丸」刀が15本、今日も明治以降の奉納のものばかりだった。

その他、「蠶養満足」などの養蚕関係の38本が出てきた。こちらは、江戸時代の文化(1)・文政(4)・天保(10)・弘化(1)・安永(1)・嘉永(2)が含まれていた。

その他、「天和」と書かれた木刀が1本出てきました。昭和3年の前回調査でも確認された記録があります。ただ、「天和九酉ノ正月」のように読めと思うのですが、天和は4年までしかないようです。「九」でなく「元」でもいいのかな。だとすると「酉」であっているのだけれど。

*

「金山宮:初詣と猫絵の殿様」(2024-01-04)

https://ameblo.jp/houshin168/entry-12835303680.html

渋川市赤城町の金山宮に初詣に行ってきました。ここは、諸願成就、大願成就のパワースポットです。とりわけ、法神流の聖地でもあり、昔から武術の神として尊崇されてきました。例年になく暖かな新年を迎えて、370段もある急な階段を登ろうとすると、なんと稽古着の若者が袋に入れた木刀を持って降りてくるではありませんか。

なんと稽古仲間のKさんでしたが、遠く下仁田町からわざわざ初詣に来て、1時間ほど神前で形の稽古をしてきたとのこと。すごい!頭が下がります。というわけで、また一緒に登ってもらい、以下の大鳥居の話を聞いてもらいました。

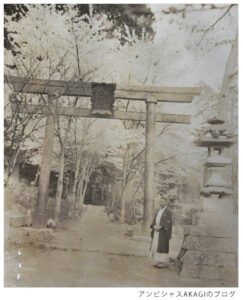

金山宮の長い石段下には、かつて法神流三代の勝江玄隆(森田与吉)と利根法神流の中澤貞袛が、嘉永6年に奉納したといわれる大鳥居がありました。根元に銅版が卷いてあって、そこに関係者の名前が彫ってあったのだそうです。しかし、銅板は戦争中に供出され、大鳥居は昭和22年のカスリン台風で流出してしまい、今では写真でしか確認することができません。

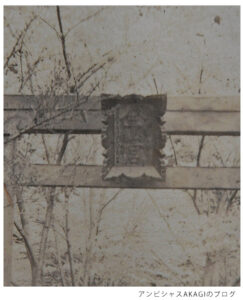

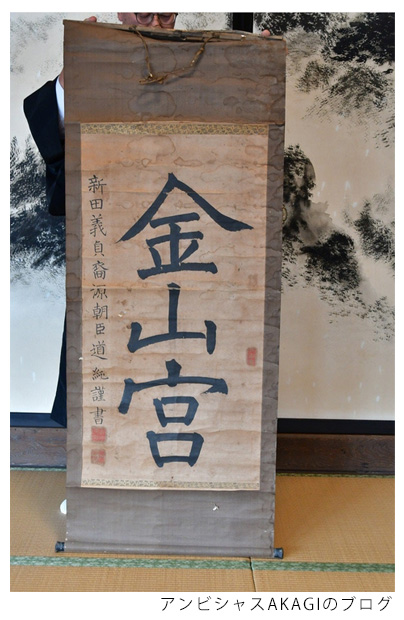

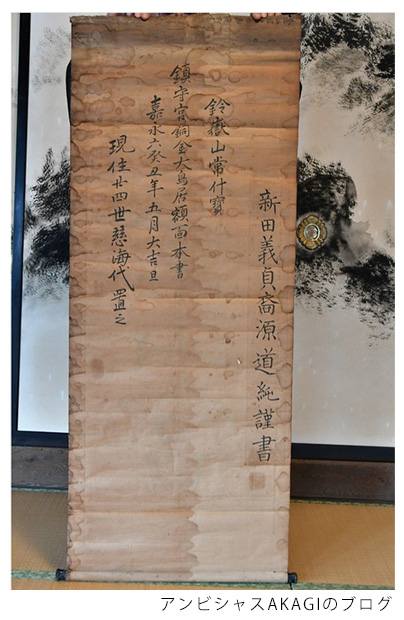

その扁額の部分を拡大したのが次の写真です。この書は、幕末の岩松(新田)道純の揮毫と伝わりますが、あまり上手とは言えないように思います。

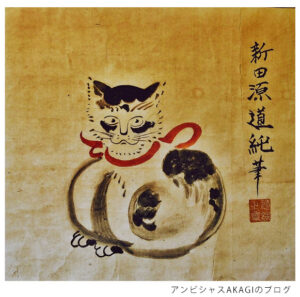

ところで、新田の殿様は代々まめに記録を残された方々で、庶民に書や猫絵などを与えた記録が細かく残されています。(「猫絵の殿様」落合延孝 著)しかし、金山宮に扁額を染筆したという記録は、残念ながら載っていません。少し怪しいかなと思っていたのですが・・・

この日、神仏混合時代は金山宮と一体だった地元のお寺の新年の集まりがありました。昨年、この大鳥居の扁額のもとになった書が残っているのを見せてもらったので、今年は撮影をさせてもらいました。

確かに、新田道純書とありますし、大鳥居の扁額の字体と間違いないようです。裏側には、その時のお坊さんの記録がありますので信用できそうです。

日付を見ると嘉永6年5月大吉旦とあります。これまで、後に浪士組・新徴組で活動した中澤貞袛が、嘉永6年に奉納したのなら、ペリー来航の事態を見て「尊王攘夷」の祈願のためのものではないかと期待していました。けれども、ペリー来航は、旧暦で嘉永6年6月3日なので、「尊王攘夷」の線はちょっと薄くなってしまいました。だとすると、ここは武術の神なので、やはり剣術の上達を祈願したのだろうか。この時、奉納木刀も納めたと記録にはあるけれど、まだ見つかっていません。あと、2〜3日で、時代ごとに区分けする一次調査が終わるのだけれど、何とかわずかな残りの中から出てきてくれないかなあと期待しています。

もう一つ。新田岩松家では、、養蚕の大敵である鼠除けの「猫絵」を代々の殿様が描いています。庶民が、金山宮の奉納木刀に「猫丸」と書いて鼠除けの祈願としたことと通じるところがあるのではないかと思っています。

(Shouji Suda)