●秩父神社/埼玉県秩父市番場町1-3

秩父神社の有名な夜祭(例大祭)の翌日に 「養蚕倍盛祈願祭」(蚕糸祭)が行われている。

地元養蚕農家を中心にJAなど関係諸団体が参列し、神事の後は、関係団体による産繭の成績表彰式も行うらしい。

さいたま絹文化研究会の会報1号に秩父神社宮司さんが

「埼玉県下の養蚕業も風前の灯火のように厳しい状況にある」

と書かれているように、埼玉県の養蚕農家は10件もないようだ。

黄色い繭は埼玉県のブランド繭 「いろどり」

「秩父音頭」 というのがあり、その大正時代の歌詞をみると養蚕や織物が地域の産業を支えていた様子がうかがえる。

(13番まであるうちの4番に歌われる)

○ハァーエ

咲くは山吹 躑躅の花よ 咲くは山吹 躑躅の花よ

秩父ナァーエ 秩父銘仙 アレサ 機(はた)どころ

○ハァーエ

主のためなら賃機(ちんばた)夜機(よばた) 主のためなら賃機夜機

たまにゃナァーエ たまにゃ寝酒も アレサ買うておく

○ハァーエ

桑の葉影に 流るる太鼓 桑の葉影に 流るる太鼓

武甲ナァーエ 武甲二子(ふたご)の アレサ月明かり

○ハァーエ

秋蚕(あきご)仕舞うて 麦蒔き終えて 秋蚕仕舞うて 麦蒔き終えて

秩父ナァーエ 秩父夜祭り アレサ待つばかり

http://senshoan.main.jp/minyou/chichibu-word.htm

秩父夜祭は 「お蚕まつり」 とも呼ばれていた。

元々は稲作農耕儀礼としての祭りだったのが、江戸時代3代将軍のとき藩の財政力強化のために絹取引の振興が進められた。

周辺からの仲買商人を多く集めるための呼び物にしようと秩父妙見宮の大祭を藩主導の祭礼に変化させ、今のような屋台笠鉾を競うような祭りの形になっていった。

(埼玉県神社庁学芸員)

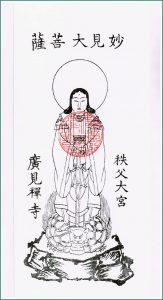

秩父神社の妙見さんのお姿。

両肩のところに陰陽の桑の枝が描かれている。

お札をいただいたら、祭礼の日には鈴のおまけつきだった。

これがまた北斗七星ではないか!嬉しい~(笑)

<拝殿の彫刻にも妙見さん、かと思ったら黄安という仙人だそうです。

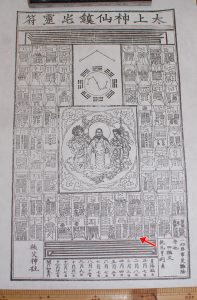

秩父神社で「太上神仙鎮宅霊符」というのを出していると知り、いただいてきました。

一緒についてきた説明書きに「蚕」にまつわる霊符も含まれていると書かれています。

秩父神社社報51号社報によると「鎮宅霊符縁起集説・修法」(宝永4年)に蚕にまつわる霊符(矢印部分)が解説されていて、「蛇・鼠から蚕を護り、また夫婦生活を円満にする」と解説されているそうです。

(下平武)

●廣見寺/埼玉県秩父市下宮地町25

住職の奥様らしい方によると、そのおばあちゃんのころは、手作りの養蚕守りをつくって出していたらしい。

この廣見寺に妙見菩薩が祀られている。

「こちらでも妙見さんを祀られているんですか」

「はい」

「本堂に?」

「はい。明治の神仏分離があってね・・・」

ぼんやりとした質問で、ぼんやりとした記憶だけど、ちゃんと聞いとけばよかったw

廣見寺が鎮守としてまつる 「妙見菩薩」 は、秩父総鎮守である、とHPに書かれている。

秩父神社ではないのね。

明治の神仏分離によって、妙見菩薩像は秩父妙見宮(秩父神社)から廣見寺に移され、秩父神社は(その後?)「妙見を合祀」、ということにしたのだろうか。

一方、廣見寺の妙見菩薩は 「境内外」 の妙見堂に祀られている、という。

秩父総鎮守ともあろう菩薩さまが、こんなお堂に?しかも境内外?

それに奥様は 「本堂に」 と言ってたと思う。

さて、どういうことか?

長いけど、HPより引用。

現在の秩父地区総合技術高校の東側丘陵地に少し窪んだ平地があります。

地元の人は、昔からこの土地を音窪(おとくぼ)と呼んでいます。

昔此処には大きな池があり、その主として龍が棲んでいて人々に恐れられていました。

そんなことは何も知らない一人の旅の僧が、この地が気に入ったということで、その麓に小さな庵を建てました。

ある日、僧が1人で坐禅をしていると、突然空が黒雲におおわれ、雷は鳴り響き、雨は槍の如く降り注ぎ出しました。

そして、黒雲の間からかの龍が青黒い体をくねらせながら僧の前に現れました。

しかし、かの僧は少しも怯むところなく黙々と坐禅をしていました。

その様子を見た龍は、自分の姿を見て少しも動じないところをみると、偉いお坊様に違いないと思い、角をおさめ、頭を垂れて説法を請いました。

すると僧は懇切丁寧に法を説き、正しい生き方を教え、最後に仏戒を授けられました。

龍は、お礼を言うと嬉しそうに僧の前から姿を消したそうです。

それから数日が経ち、 1人の若者が僧の前に現れました。

恭しく礼拝し、「私は、山腹の池の主です。

先日、和尚の慈愛溢れる説法を聞き、永年の迷いを晴らすことができました。

お礼にこの地を寄進しますので、寺を建てて人々のために法をお説き下さい。

そうしていただければ、私は、永遠に寺をお守り致します」

といって、龍に変身して荒川の淵に消えていったそうです。

この僧こそが天光良産さまで、龍は妙見菩薩の化身だといわれております。

古来より、廣見寺では妙見菩薩を鎮守(寺を守る土地神)として尊崇しており、門前の妙見堂をにお祀りしてあります。

この開山さまと龍(妙見菩薩)のお話は、そのまま廣見寺と秩父神社(妙見宮)の関係を示唆したものでもあります。

先ほどのお話の最後に、龍が荒川の淵に消えたとありますが、毎年7月に行われる川瀬まつりの御輿洗いはこの淵(妙見淵)で催されますが、起源はこの話にあると廣見寺では伝えています。

また、廣見寺では、何時の時代からか定かではありませんが、明治以前まで毎年2月初寅の日に、末寺の住職を伴って神社に詣でて法要 「虎懺法(とらざんほう)」 を修行していました。

そして現秩父神社宮司家である薗田家は、明治初年の神仏分離令以前は廣見寺の檀徒であり、墓地も境内西墓地中央にありました。

古い過去帳を調べてみると、廣見寺開創時代の薗田家先祖の戒名が見られ、当初より秩父神社並びに薗田家と深い結びつきがあったものと考えられます」

http://www.chichibu.ne.jp/~kokenzi/history.html

つまり小さな川の側に立つ妙見堂が、秩父妙見発祥の地ということらしい。

<廣見寺からの武甲山

●秩父札所一番四萬部寺/埼玉県秩父市栃谷418

「施食殿」

お施餓鬼をするための専用お堂というのは珍しい。

中心に八角輪蔵は衆僧の読経を共に回転するとか!

ちょっと見てみたい。

ここでの大施食会は、享禄4(1531)年から続く伝統行事。

かつては多くの養蚕農家が参拝に訪れたことから 「お蚕施餓鬼」 とも呼ばれた。

この堂で行われる四万部の施餓鬼は、関東三大施餓鬼の一つとして大変賑わい、古くは、三十俵の米を炊き、詰めかけた信者はもとより、多くの乞食たちにも平等に施したものだったと云われている。

本堂内には、繭額(大正6年8月)が奉納されている。

秋蚕種 2種類を掛け合わせたもののようだ。

秩父三十四所観音霊場の一番札所になっている四萬部寺の本堂に奉納されていました。堂内無断撮影禁止とあったので御朱印のところにおられた方に許可を得て、立会いの元撮影して来ました。

古い話などしてくださって、かつては地元の人のために出来た霊場だったので、秩父神社を始まりにして24番札所だったこと。その後23番になったこと。

そして、だんだん江戸からの巡礼が増えたことで、地元の人の為だけでなく対象をもっと広げた霊場に変わっていったんだろうということです。それで、江戸から川越、小川と辿り最初に現れる四萬部寺を一番札所にするのが都合がよかったんですね。

(佐)

拝殿の彫刻は妙見さまではなく中国の黄安(こうあん)だと記載してるサイトがあります。

https://www.syo-kazari.net/sosyoku/jinbutsu/koan/koan3.html

この彫刻が妙見さまという説もあるということですか?

ご指摘ありがとうございます。亀に乗ってるので妙見さんかと思ってました。黄安という仙人なんですね。本文を修正しておきます。

本日、養蚕の神を調べていてこちらに辿り着きました!

素晴らしいブログですね!シルクロードのゴールは日本だと思ってる私には夢のようなブログ!

これからいろいろ拝見させていただきます。

で、秩父神社の、亀に乗ったおじさん。反対側には鶴に乗ったおじさんがいますよね。

「かごめかごめ・・・鶴と亀が統べった」

フクロウが守護する女神(妙見さん)のもとで、仲良くしなさいよって意味かな?と、勝手に解釈しています(笑)

なんにもない壁には、絢爛豪華な《真実》の神々の姿が彫られていただろうと思っています。

コメントありがとうございます。

蚕の神様の多様性はとても豊かな広がりがありますので、いろいろ眺めていってくださいませー

鶴亀で対になってましたか!それは気づきませんでした。またお参りに行く機会があったら見てみます。

北面のフクロウはいいですよねー。お気に入りです。