●足利織姫神社/栃木県足利市西宮町3889

足利市のランドマーク的な存在の神社。

織姫山の中腹にあって、階段がけっこう辛い。女坂に回ってもたいして変わらないのよねーと地元の人もわかっているようで、ひーひー言いながら上がってくる。元気なのは子どもと外国人観光客くらい(笑)

ここから織姫山を登る。車で上の駐車場にスーッと上がれば楽ちんらしいw

市街地を見下ろす。渡良瀬川の向こうに東武伊勢崎線の足利市駅があります。

現在の社殿は、平等院鳳凰堂を模したという小林福太郎の設計で昭和12年に竣工。

鉄筋コンクリート(RC)造なのがちょっと意外だったけど、これは訳ありのようで、また足利地方の織物産業と信仰の広がりを象徴していると思われるので、経緯を抜粋。

<足利織姫神社の歴史>

宝永2年(1705)、足利藩主戸田忠利のころ、土民(土地の住民)が創建(社伝)。元は「機神社」らしい。

▼

明治期?、八雲神社(足利市通4丁目・現在地の麓)へ合祀(境内末社)。

▼

明治12年(1879)、魚住山の中腹に「機神社」を遷宮。機神山(はたがみやま)と呼ばれるようになる(現在は織姫山)

伊勢神宮の直轄である神服織機神社(かんはとりはたどのじんじゃ)の織師・天御鉾命(あめのみほこのみこと)と織女・天八千々姫命(あめのやちちひめのみこと)の二柱を祀る。

▼

明治13年(1880)、土蔵造りの社殿が火災で焼失。以降、半世紀余り仮宮のまま放置される。

▼

昭和12年(1937)、足利織物同業組合組長の殿岡利助氏の先導により新社殿「織姫神社」を建造、遷宮。

▼

平成14年(2002)、市民の関心が遠のき荒れていた境内地を林吉郎氏などが整備。

▼

平成19年(2007)、遷宮70年記念春季例大祭。

ということで、火災の記憶からRC造になったようで、「階段の手すりが消火栓になっている」のだそうな、気づかんかったけど(笑)

この社史によると、地域の発展と衰退の波がそのまま表れているものと思われます。

(1)江戸中~後期

大衆向け「太織り」(ふとり・紬)「足利小倉」(絹)などと「木綿縮」が人気となる。

(2)明治~昭和初期

「足利銘仙」(解し絣・絹)が大ヒット。

(3)戦後

トリコットなどの新興繊維産業を経て衰退。

*

信仰の面では、足利市域には「機神社」(石祠など)が広く分布していて、それは江戸期の機屋などの産業の発展によるものが多いようです。

江戸期だけをざっくり概観しておくと、

●正保3年(1646)、「桐生絹市」が開かれ足利の織物も流通するようになる。

●宝暦~安永(1750~70年代)、各種の織物が生産されるようになり都市の問屋が直接足利の有力な機屋と取引を開始するようになる。

これに関連すると思われるのが、

●貞享2年(1685)、江戸幕府は白糸(中国産の生糸)の輸入を制限。

●正徳3年(1713)、諸国に養蚕や製糸を奨励する触れを出す。

このころに筑波の蚕影本宮(桑林寺)も創建されており、桐生・足利・結城(筑波)という一帯が連携して絹生産に動き始めたということなのだろう。

●明和期(1760年代)、足利の織物業が拡大し機屋の数が増大する。

●寛政期(1790年代)、木綿地縞を製織。

●文化文政期(1804~1830)、生産が普及し盛んに織出された。

こうしてみると、宝永2年(1705)に織姫神社が創建というのは、ずいぶん早くてほんまかいな?とも思うけど、銘のある石祠でも残存しているのかも(公開された記録はない)

*

参道の途中に織物業界で貢献した人たちの頌徳碑がいろいろあります。

*参考資料

「足利織姫神社」公式サイト

「足利織物伝承館」公式サイト

「あしかがの登録文化財 余録」

「西宮町史」

「足利文林 No.57」

「おりひめ足利の歴史」

「足利の伝説 続々」

●総社 八雲神社/栃木県足利市緑町2-1-3776

織姫像の額が奉納されているけど、これは足利織姫神社の絵馬と同じで、こちらが原画なのかな?

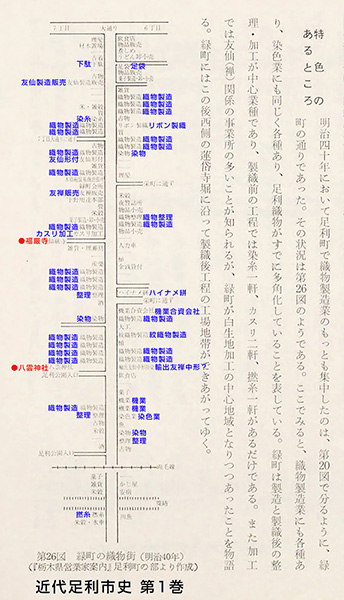

「近代足利市史 第1巻」によると、

「明治40年において足利町で織物製造業のもっとも集中したのは、緑町の通りであった」とあり、織物街の図をみると、「緑町は製造と製織後の整理・加工が中心業種」だったらしい。

市域では「ほとんどの家が副業に養蚕をやっていたので、繭玉だんごを作り、スモトリ木にさし、神棚・馬小屋・井戸・堆肥の上に置く。スモトリ木とは、子どもが木と木を絡ませて遊ぶ二股の木である」(近代足利市史 第2巻)とあって、養蚕も織物も同時期に廃れていって、街並みは一変したということかな。今では往時の様子は見る影もない。