●養蚕大神石塔/神奈川県藤沢市葛原2402 下葛原公民館の脇 35°24’08.1″N 139°26’36.6″E

御所見村は明治にできた村名で、江戸時代の複数の村を合併したもの。

正確に記すなら御所見村字葛原下講になるか。

同所に庚申塔2基、秋葉、廻国など。

(中川)

●養蚕神社/神奈川県藤沢市遠藤310

(画像はストビューより)

養蚕神社の創立年、祭神などは調べても判りませんでした。

明治45年創立だろうとは思いますが。

顕彰碑が石造物の金石文資料にあったので転載しますが、所々変な部分があるので正確なものでは無いでしょう。

顕彰碑「窪嶋義翁碑」の銘文は以下。

要約すると

高座郡小出村(明治期の行政単位)字遠藤は養蚕で有名。

後北条家臣の窪島氏の末裔、窪嶋義は明治8年生まれで、畜産や村会議員などの要職を務め村長となった明治45に遠藤養蚕組合を設立。

組合のために貢献してくれたが、昭和3年に54才で卒したので、組合設立20周年記念事業として養蚕神社の社頭にこの碑を建てる。昭和6年。

遠藤村のことを蚕繭郷と表現しているのが特徴的。

(中川)

「窪嶋義翁碑」

前文部大臣正三位勲一等法學博士水野錬太郎篆額

峩峩峙者爲大山溶溶流者爲相模川効野關於其間鄉村喚欲膺縣属神奈川郡田高座一村以養蠶之盛有名日小出村一字日遠藤有小字稱孫兵衛山蓋出乎窪嶋孫兵衛初北條氏臣後仕徳川氏關原役爲軍監尋復不仕歸農舊里我窪嶋義君實為其後裔以明治八年六月二十日生為人重厚致力郷村用意産業闔村推子公職有聲望為村青年團長為郡畜産組合長為村學務委員村會議員為郡會議員為小為其後裔以明治八年六月二十日生為人重厚致力郷村用意産業闔村推子公職有聲望為村青年團長為郡畜産組合長為村學務委員村會議員為郡會議員為小出村長明治四十五季設立遠藤養蠶組合被推干其長爾來十有七年終妙一貫盡序組合事業之進暢舉村以養蠶得名者實依君力昭和三年四月十三日歿享年五十有四家既有門地人無有篤志更以恵澤遍郷村宜哉今茲以組合設立二十年記念村人胥謀將建碑於養蠶神社祠頭乃概叙君勞績繫以銘銘日

人起身名族 蠶繭郷 大嶺山高 相川水長

昭和六年四月 從五位國府種徳譔

*

続報、(8月下旬)写真の通りで、境内に踏み入る気になれない状態だったので、鍵持ちさん探しに切り替え。

というか、氏子はもういないようで、地主を教えられました。

祭神は御札らしく、女神が桑と繭を持つ姿だが、馬に乗っているかは判らない。

とのことでした。

銅像ではないそうなので、もしかしたら御嶽神社が出した御影かも。

江戸時代の御嶽社は別当が当山派の大権寺(触下6ケ寺で、御札も色々出していた)で、明治に神職に転じ、御嶽神社宮司になっていたので。

もう少し調べないと…

藤沢市は郷土資料館も無いので~

なお、地主さんはごつい旧家でした。

スナモリは地主さん宅のもの。

簡略化されているけど、迎え火送り火用に2つ作ってあった。

(中川)

*

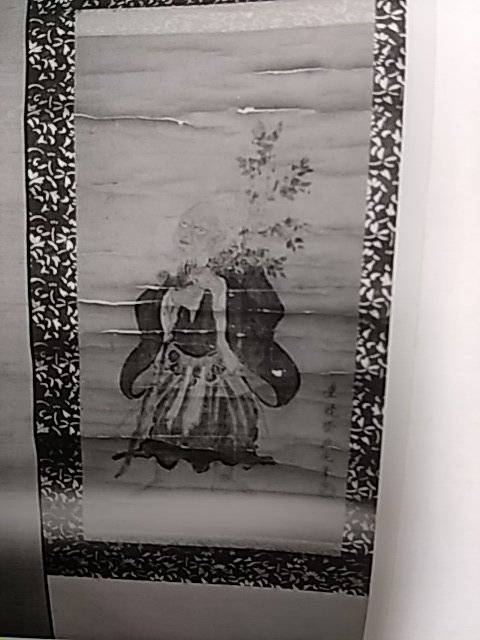

養蚕神社の祭神が桑持ちらしいと藤沢市文書館の学芸員さんに伝えたところ、それならと探してくれた画像。

写真は庚申の掛け軸で「桑を持つ」との説明書き。

しかし、猿田彦なので本当は榊持ちかな。

ただ、遠藤では猿田彦塔があるのは1カ所だけなので、その集落だとすれば「堀切」。

養蚕神社があるのは「中原」でだいぶ離れています。

でも、養蚕はやっていただろうし、桑と思って拝んでいた可能性は否定できない。

ところで、中原の養蚕では上蔟の際に便所の汲み取りをやらない風習があったそうです。

臭いを蚕が嫌がるとか。

どうしても汲み取るときはコップに水を入れて盆にひっくり返えしておくと臭いが押さえられるとされていたそうです。

こういう細かい風習も面白いですね。

(中川)

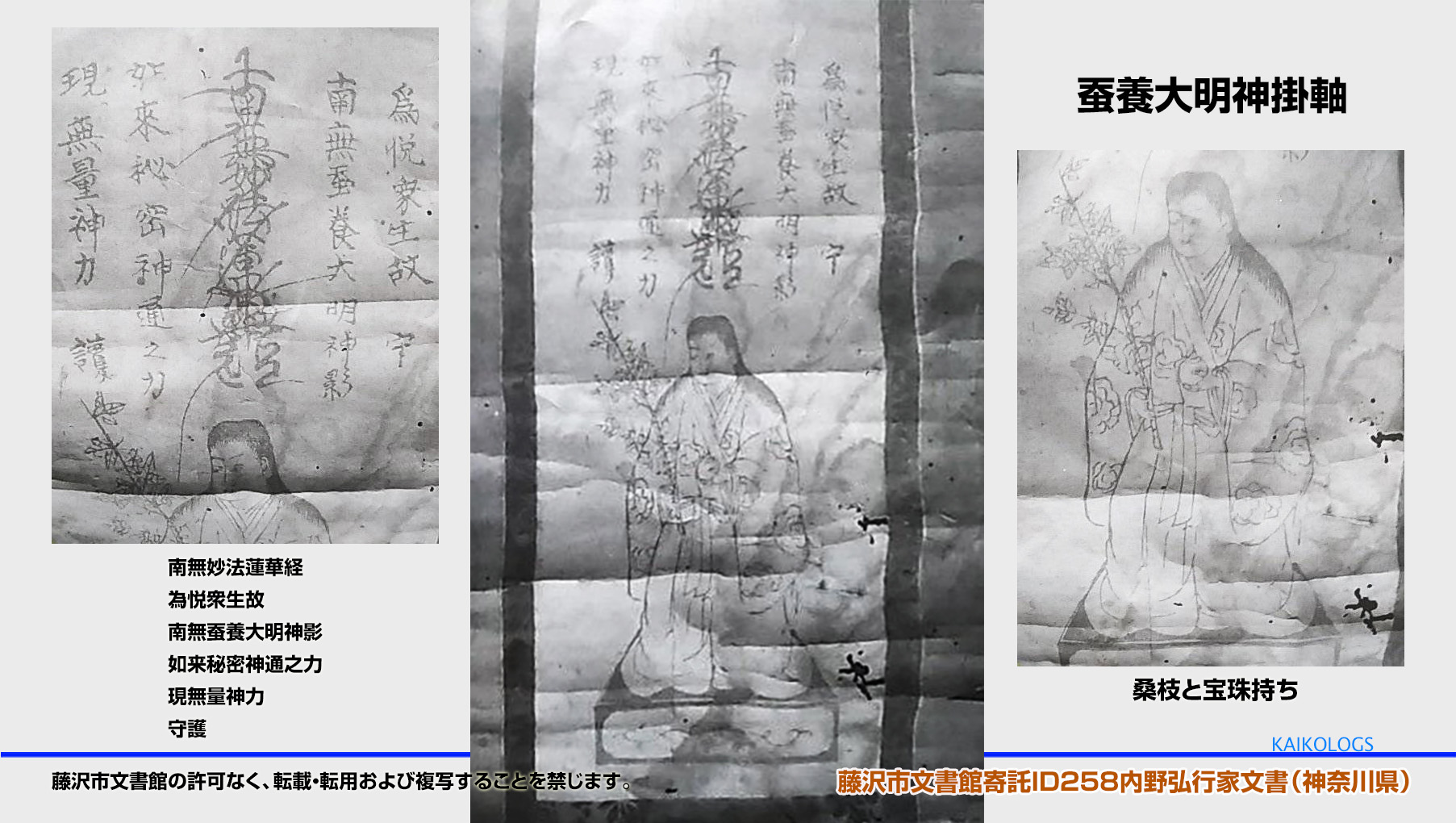

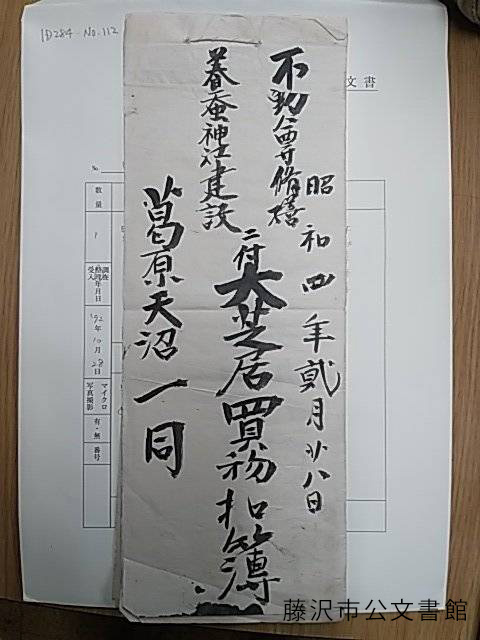

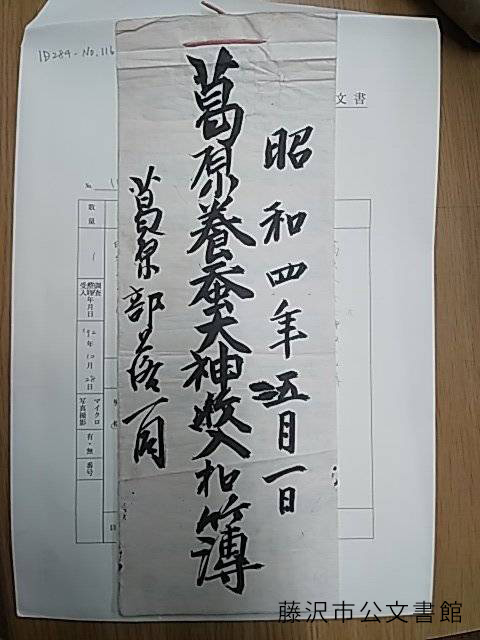

●蚕養大明神の掛け軸

藤沢市文書館寄託ID258内野弘行家文書

註)カイコローグサイトへの記載許可は得ていますが、藤沢市文書館の許可なく、転載・転用および複写することを禁じます。

内野家は藤沢市宮原地区の旧家。古文書には日蓮宗関係の御札が他にもありますが、藤沢市外や県外(身延、池上など)の寺院が出していたものもあり、これがどこのものなのか不明です。

(中川)

●瀧不動尊/神奈川県藤沢市葛原1919(推定)

場所は「と思われる」です。

瀧不動は江戸時代まで寺がありましたが、明治に廃寺。

しかし不動だけは地元によって守られ、今も残っています。

不動堂を昭和4年に修復する事になった際、養蚕神社の建設が計画され、帳面類が藤沢市公文書館に寄贈されています。

内容は寄付金などの金額と人名だけ。

不動堂の方は藤沢市以外からも寄付がありましたが、養蚕神社は地元だけだったようです。

修復や建設費をまかなうためと思われますが、祭と大芝居が催され、かなり賑わったそうです。

・・・が、この養蚕神社はたぶん現存していません。

瀧不動境内に石祠らしきものはあったような記憶はありますが…

瀧不動の隣に皇子大神がありますが、そちらにも無い。

計画だけで、資金不足だったのか(50円くらいは集まっていたが)、建設したが朽ちてそのままになったのかは不明。

(中川)

●白蚕神社/神奈川県藤沢市長後1412 長後天満宮

拝殿の右手の末社の中に、このような扁額がありました!

白蚕神社とあります。

これは「はくさん」と言うことを、宮司さんに伺いました。

(田村)

●宇都母知神社(うつもち)/神奈川県藤沢市打戻2661

主祭神:天照大御神、稚産霊神、若日下部命

<神奈川県神社庁

稚産霊神(わくむすび)は豊受大神の御親神で五穀や養蚕を司る神、

若日下部命 (わかくさかべのみこと)は仁徳天皇の皇女で養蚕を盛んに奨励された。

<ウェブサイト情報より

寒川神社が鎮座しているのにもかかわらず、『延喜式』 所載の神社として昔から崇敬され、中央政府から幣帛を供せられていた。その理由は、当社の所在地が古代より養蚕の盛んなところと知られ、当社はそこにある氏神として中央にも聞こえていたと推測される。

『延喜式』 のなかの主計式をみると、相模国に課せられた調として、綾(あや)十八疋(ひき)・橡帛(しょうはく)十三疋・黄帛(こうはく)十三疋など、絹類が主体であった。

養蚕地の宇都母知においてもとうぜん機織が行われ、相当量の絹織物を産出していたものと思われる。

*

絵馬札が蚕ガだったとは。

宮司さんに訊いたが、養蚕札の類は何も無いそうです。

郷土資料館がありますが、民具がほとんど。

養蚕関係は1/4くらいか。

まぶし織機と毛羽取り機が面白かった。