福生市郷土資料館で資料を仕入れたので、

永昌院のご住職と一緒に福生市内の蚕影関連を巡った。

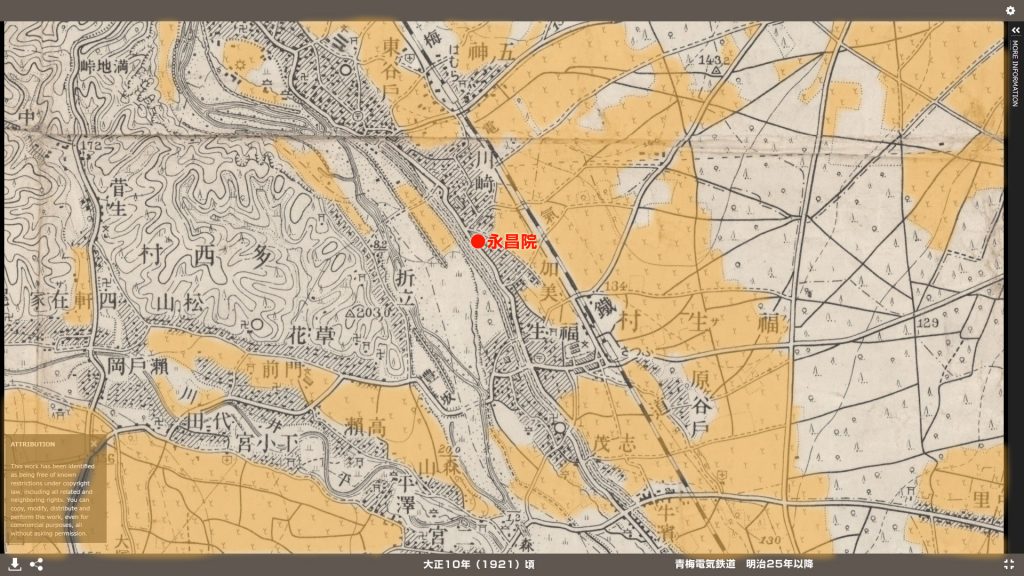

大正10年(1921)頃の福生の様子。

線路の東側は桑畑だらけ、民家もほとんどない。

●いけすレストラン浜膳・幸楽園/東京都福生市熊川1018

地域では有名な懐石料理店。

この敷地のどこかに「金蚕祠命名碑」という石碑があるらしい・・・

が、あちこち見ても見つからない。

店長さんに尋ねてみると、「ああ、それならこちらに・・・」と

店内からバックヤードへと案内していただいた。

通用口を出た裏庭にそれはあった。

「金蚕祠命名碑」

大正5年(1916)、造立者は森田退蔵の親族?

資料によると、

「森田退蔵氏(慶応2年~明治38年)は蚕業の先覚者で蚕種の改良や製糸の増進に貢献した。

一介の小さな虫でありながら国家の繁栄に貢献した蚕の霊のための祠堂を邸内に造り奉った。

その温情は蚕への誠意であり、金の蚕のように輝く功績をたたえる」

というようないわゆる頌徳碑だった。

店長「これは蚕影神社を祀ったということが書かれているようです」

と聞いてびっくり!えっ、蚕影神社がどこに!?

その裏庭の一角に社殿はあった。

「蚕影神社」

大正5年に勧請。

ここは元は森田製糸の別荘でその敷地に祀られた。

それが現在のレストランになり2009年に改装された際に社殿も建替えられた。

養蚕は行なわれていないが、「魚介を扱うのでその供養で」(店長)

神職に来てもらって毎年供養祭を行なっているそうだ。

でも元々、分霊は永昌院から行なわれたのではないかなー

ちなみに森田製糸所にあった稲荷社は現在、永昌院に合祀されている。

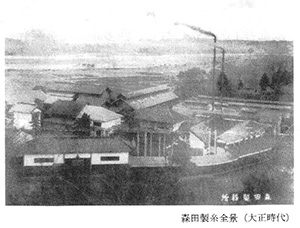

森田製糸所は、明治6年(1873)創業。東京で最初の製糸工場。

当初は従業員50人程度の規模だったが、

明治35年(1902)には従業員400人という多摩地区屈指の大工場に発展した。

しかし大正時代の生糸相場の暴落、関東大震災などにより昭和2年(1927)に倒産。

その後を片倉製糸が事業を引き継ぐが、

第二次世界大戦時に他業種に転換し、福生の製糸業は終焉を迎えた。

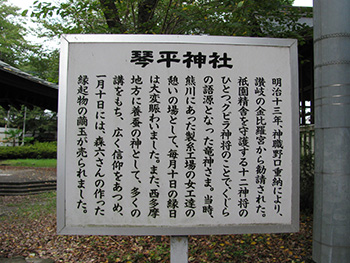

●琴平神社/東京都福生市熊川660 熊川神社境内

龍神(蛇神?)を祀っているようだ。讃岐の金毘羅宮から明治13年に勧請したもの。

「当時、熊川にあった製糸工場(森田製糸所)の女工たちの憩いの場として、

毎月10日の縁日は大変賑わいました。

また西多摩地方に養蚕の神として、多くの講をもち、広く信仰をあつめ、

1月10日には、森六さんの作った縁起物の繭玉が売られました」(説明板)

「琴平神社の御札は天狗を表しており、各家に配られている」(福生市史 第3章 信仰)

ということだが、どんな御札なのかは不明。

●福生神明社/東京都福生市福生1081

神明社の神殿の真裏、産土神などが祀られるような場所だったと思われる緑地に2つの石塔が建っている。

住職も子どもの時によく遊んでいた場所だったそうな。

「高崎治平翁頌徳碑」

昭和11年(1936)、造立者は、成進社同人並有志者

側に大きな桑の木。

たぶん一緒に植樹され、80年でこれほど育ったのだろう。

高崎治平は、安政2年(1855)福生村に生まれる。

福生の発展のために長野や群馬などの養蚕業を視察し、技術の導入と蚕種の改良に取り組んだ。

自家製造の新しい蚕種を無料配布したり、福生の多摩川沿岸の荒地を開墾して桑園を造成した。

大正15年(1926)「成進社」社長となり養蚕業改良などに尽力した。

「蚕影山大権現塔」

昭和11年(1936)、成進社高崎蚕業講習所同窓会が建立

サク(勢至菩薩)の種字があり、金色姫の守護仏。

裏に「福生村永昌院より移御」とある。

たぶん永昌院から御霊を移したということだろう。

当時の住職は、栄海さん。

この地域には、蚕影講があり永昌院に集まっていたようだ。

その講員(信楽美知氏)によると、

「4月8日に講帳を持って行き、御札の数を準備しておく。

4月17日に毎年1人宛代参している。講員は、昭和53年で10名である。

永田のシュク(宿)とアラヤシキ(新屋敷)の人たちで行なっている」

(福生市史 第3章 信仰)

別件で五日市鉄道のことを調べていて、のちの五日市鉄道となる「軽便鉄道敷設願」を大正8年に提出したときの発起人総代は「紅林七五郎」という人で、いったいどんな人なんだろう?といろいろ情報を探していたところ、「成進社」の名前が出て来ました。

明治23年創立の成進社は、明治41年に、石川(大神村・石川 国太郎)、紅林(郷地村・紅林七五郎)、下田(西多摩村・下田伊左衛門)、高崎(福生村・高崎治平)の4カ所の蚕業講習所に分所されたのだそうです。そのひとつが成進社高崎蚕業講習所ですが、「成進社紅林蚕業講習所」は、紅林七五郎が父の徳五郎が作って長男の七五郎が引き継いだ紅林蚕業講習所を「成進社紅林蚕業講習所」に改称したのだそうです。その紅林親子の頌徳碑が、福生市の隣の昭島市昭和公園に残っています。

(大澤)

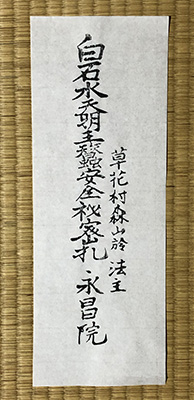

●白石の井戸/東京都あきる野市草花3688

この御札は何でしょう?とご住職に尋ねたら、たぶんここのことかな?

ということで、見に行った。

「白石の井戸」

かつては穴のあいた白い石が中央にあり、その穴から清らかな水が湧いていたといわれ、名の由来となりました(今はない)。1月13日の繭玉(米の粉の団子)作りにこの水を用いると蚕がいい繭を作ると信じられ、養蚕の盛んな時代にはこの水を求める人々で大変賑わい、露店が出たほどだといいます。

(あきる野市教育委員会)

この近くにかつて慈勝寺の末寺福寿庵というのがあったようで、御札はそこで配っていたのだろうか?

墓地はあったが寺はなし・・・

慈勝寺の末寺、福寿庵は、森山集落の会館(森山会館)として使われていたのが、平成21年に放火で全焼したそうです。今は新しい会館と観音堂が建っています。白石の井戸に行ったことがなかったので数年前に初めて行ったとき、たまたま坂の上で会った地元のお年寄りに昔の話を聞いたときに知りました。その中に百万遍の数珠が収めてあったとも。白石の井戸の上の坂のところにお祭りのときには露店がたくさん出て、それはそれは賑やかだったと聞きました。

(大澤夕希子)

幸楽園が森田製糸の別荘のあったところだったとは知りませんでした。両親はそこで披露宴をしたと聞いています(昭和32年ごろ)。

慈勝寺の末寺、福寿庵は、森山集落の会館(森山会館)として使われていたのが、平成21年に放火で全焼したそうです。今は新しい会館と観音堂が建っています。白石の井戸に行ったことがなかったので数年前に初めて行ったとき、たまたま坂の上で会った地元のお年寄りに昔の話を聞いたときに知りました。その中に百万遍の数珠が収めてあったとも。白石の井戸の上の坂のところにお祭りのときには露店がたくさん出て、それはそれは賑やかだったと聞きました。

御縁のある場所でしたか。何かの時は幸楽園、とみなさん利用されているみたいですね。

新しい会館と観音堂・・・気づきませんでした。ありがとうございます。追記しておきます。