●競進社模範蚕室/埼玉県本庄市児玉町児玉2514-27

木村九蔵(1845~1898)は、高山社(世界遺産)を創始した高山長五郎の弟。

少年時代から養蚕法の改良に励み、明治5年(1872)には、火力を利用して蚕室の湿気を排除して病気を防ぐ温暖飼育法を「一派温暖育」と名づけて発表した。(「温暖育」を改良した「清温育」のこと?)

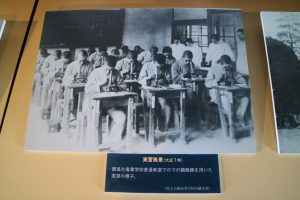

木村九蔵は、養蚕改良普及結社「競進社」を結成し、明治10年(1877)から養蚕技術の普及に努め、全国からの伝習生に指導した。

また、各地に支部を設けて指導員を派遣した。いわゆる「養蚕教師」の育成ですね。

これにより、競進社の飼育法や建築様式は全国的に広まった。

模範蚕室は、換気に綿密な配慮がなされている。

戸・障子の開口部を広く取り、床下に吸気口と煉瓦積の炉を設け、天井は空気が通り抜けるよう「小間返し」(格子状の天井)とし、越屋根の高窓はロープで開閉できるようにするなどの工夫が見られる。

(2階部分は)2間のスパンを飛ばして大空間にした作業場。

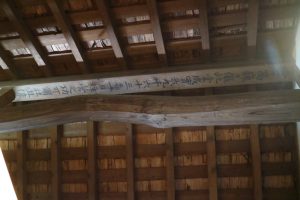

和小屋組で太い丸太材を梁に使うことで屋根を支えている。

明治27年(1894)竣工であれば、煉瓦造りの繭倉庫などはトラス構造の洋小屋組にする例が多いけど、和小屋組にしたのは養蚕農家に普及することが目的なので、地元の大工さんに理解できる構造にしたのだろうか?

棟木に宣言文のような文字が・・・木村九蔵の筆?

蚕を信仰対象として出来を祈っていた農民からは「寄島の衣笠神」と崇められる一方、伝統的自然観と対立する常時保温という手法は「熬(あぶ)り飼い」とも揶揄された。魔術を用いているとの噂も立ち、大里郡荒川岸某村に出講した際、祟りを恐れた住民に注連縄を張って塩を撒かれたり、某所での講演に蚕種催青器を持ち込んだところ、魔神の入った容器と誤解され、聴衆に猟銃を発砲されたこともあったという。

(中村高樹 『故競進社々長木村九蔵先生 蚕飼の鑑』1900年)

「絹笠神」は群馬県で広く信仰される蚕神の一般名称といえる。

二代目木村九蔵(競進社社長)は、明治36年に蚕影山神社を金鑚神社境内に祀っている。

この周辺には蚕影社が多く分布しており、どのような布教圏だったのだろう?

たちぐり(立繰)

自転車式の足踏みで操作して糸を巻き取った。

円形蔟

養蚕伝習所は後に児玉農業高校(現在・県立児玉白楊高校)に引き継がれ、埼玉県における初めての農学校として、「産業教育発祥の地」とされている。

●残存養蚕民家地帯/埼玉県本庄市児玉町稲沢

この地域には、高窓のある養蚕建築が残っている。

たむろっていた高齢者さんに聞くと、

「年3回やってたね」「寝る場所もなかった」

そんな昔もあったべなー、というほどで、特に感慨もないのが現実。

桑の木があちこちに。

「桑の実、食べ放題ツアー」とかやりたいw (写真は5月)

●残存養蚕民家地帯/埼玉県本庄市沼和田

本庄市沼和田のあたりの養蚕民家の残存地帯を巡ってきた。

調査マップ(2016年)に載っていた民家のうち半分くらいは建て替えられて、それらしさはなくなっていた。

もう養蚕をやってるところはなさそうだったけど・・・

でも面白いのは、全面的に改修されながらも越屋根を意匠として残してある建物もありました。

越屋根はないけど、養蚕小屋だったらしき道具も少し残っていた。

別の地区(本庄市傍示堂)に大蚕室ポツンと残っていた。島村式の総櫓で蚕種屋だったのかな?

他に総櫓で立派な建物があり抜気窓が2カ所残されて、なんとサッシになってる!天窓みたいに明り取りで使われているのかな。伝統的な建築様式が大切にされていることを感じた。