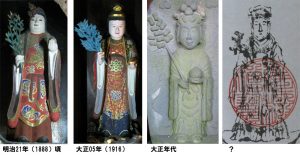

■像形

この地域では、舟に乗っていようが、馬に乗っていようが、「こだま様」 の持ち物は、判で押したように同じパターン。

「右手に桑枝・左手に宝珠」

このタイプは、他地域にもありそうで、意外と思いつかない。

ともかく 「こうあるべき」 という形が頑なに守られているのが面白い。

定形外の像は、他の地域から持ち込まれたものかも。

●大萱石塔群/伊那市西箕輪6810

「蚕玉」 の額

丸彫り:安政5年(1858)(保食神)

●春日神社/下伊那郡豊丘村神稲9986あたり

万延元年(1860)

●瑠璃寺(天台宗)/下伊那郡高森町大島山814

日吉神社境内

●南割石塔群/伊那市美篶3297

●白髭神社/長野県下伊那郡高森町

蚕玉様の結構大きいのがありました。新しそうに見えますが江戸期です。

嘉永5年(1852)4月14日 村中

●諏訪神社/長野県駒ヶ根市中沢9288