●武蔵野ふるさと歴史館/東京都武蔵野市境5-15-5

「武蔵野ふるさと歴史館」で「お蚕さまの家」という企画展が行なわれていたが、コロナ禍により休館となって見に行けなかった。ようやく開館したので、学芸員さんに話を聞きに行った。(2020年)

武蔵野市域では、江戸末期頃から養蚕が始まり、明治22年には武蔵野村の87%の家庭で養蚕業が営まれていた。しかし戦争中に途絶えたようだ。

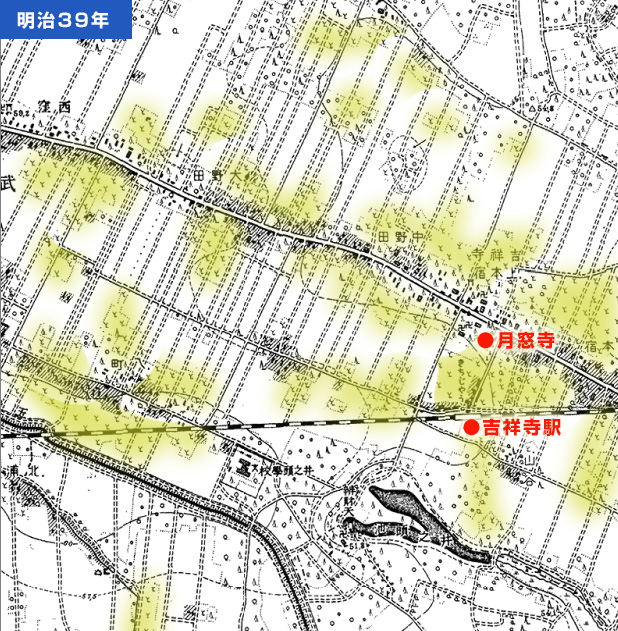

桑畑は明治39年の地図を見るとあちこちにあり、市域の1割強ほどあった。なんと吉祥寺駅前には、どーんと桑畑が広がっていて悔しい(笑)

今はサンロード商店街の中にある月窓寺でも桑市が開かれていた。ダルマ市もやっていたかも。

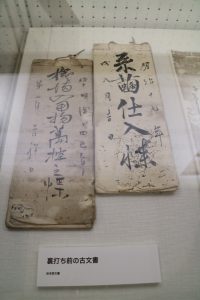

明治期の「桑繭仕入帳」など古文書も残っていて、市史に納められているそうなので調べてみたい。

図録など配付物をいただけます。

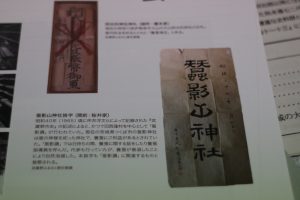

養蚕の道具はいろいろ収集されているようだけど、信仰については「蚕影山の護符が1枚なんとか見つかっただけなんです」とのこと。市史によると蚕影講があって「日待ちの際、養蚕の話をしたり養蚕指導員を呼んだ。(筑波蚕影本社への)代参も行なっていたが養蚕の衰退によって自然消滅した」とある。

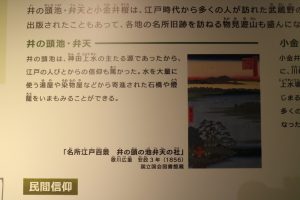

常設展示。井の頭池には染物屋が寄進した灯篭がある。

「府中における養蚕と神仏」(府中市郷土の森博物館だよりNo.108)によると、

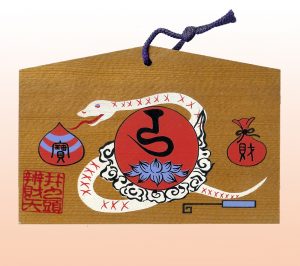

府中市域の養蚕農家では、井之頭弁天(蛇の化身)の絵馬をいただいてきて、蚕の天敵であるネズミ除けにする家もあったそうです。

*

7月7日、武蔵野市役所のロビーに七夕のお供えを展示しているというので見に行った。

「関前・中村家の七夕のお供え物を再現しています。木箱に載せた製茶用の箕に8月7日の朝に採ったすいか、まんじゅう、御酒入と御酒口(みきのくち)を載せて供えました」(武蔵野ふるさと歴史館)

織姫らしさはまるでない(笑)

七曜(星)状に並んだ「まんじゅう」と「スイカ=瓜」が七夕の伝承を思わせる。

台に使ってある籠と箕は、元は養蚕用につくられた(使われた)道具の転用じゃないのかな?

*

●武蔵野ふるさと歴史館/東京都武蔵野市境5-15-5

企画展「霊峰富士に祈る -武蔵野の富士講-」(2025年)

「武蔵野市域でも、丸嘉講田無組という富士講が作られ、講の仲間から選ばれた代表者が年ごとに順番で富士山へ登拝する旅に出かけたり、日々の生活のなかでも儀礼が行われたりしていました」ということで、こんなに資料が残っていたのね。

「鼠から蚕を守るオフセギ(お守り)」(明治・大正期)というのがありました。

呪文(五七調)を御唱えしましょうということか。その中に「竹(鷹)・舩(船)・庭」と眠を表す金色姫伝説由来の言葉があります。

「口留」は鼠が蚕を食べないようにっていうこと。

富士山信仰を広めた食行身禄(じきぎょうみろく)が享保18年(1733)に説いた教えをまとめた「三十一日の巻」の中に、

「仙元大菩薩が生み出した米は桑より見いだされ、桑に変えて米によって人々を助けるようになった。これが扶桑国の始まりである」「蚕の神より賜る糸によって、我が身の禄政(生き方)を改め、曲がれば真っすぐにして、心をよく磨き、身を真っすぐにして人間の鏡となり、人間の再興の助けになる人は、仙元大菩薩のご意向に叶う」とある。

(「甲斐絹をよむ#02蚕」ふじさんミュージアム企画展目録より)

蚕影神社が創建されたころだけど、けっこう早くから養蚕のことをとり上げていたんですね。呉服屋でも働いてたことから、絹と生き方のつながりについても富士塚で瞑想をしていたのかも?

常設展示・民俗コーナーでは、最近着物の展示もするようになって(良いことだ!)、夏物の市内の旧家に伝わった梠織・紗織の着物や帯も見られます。

帯に蛇篭が描かれているのが多摩川っぽい?