●氷川天満神社/埼玉県桶川市加納771

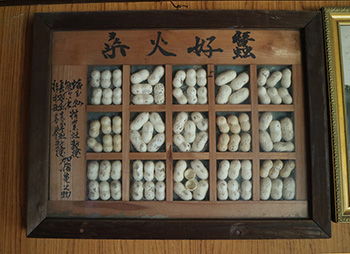

拝殿の中に繭額があったので、入らせてもらってお参りしました。

「火桑」を国会図書館デジタルで検索してみると、明治期の中国(清朝)では多く栽培されていたようで、「火桑(ホーサン)(または早桑)、発芽最も早く、稚蚕用に充てられ、葉肉は厚くして柔らかし摘桑の際、葉皮の固着力強し」(蚕糸業同業組合中央会報告)という記録がいくつかありました。どうやら「このように支那では各地に早生桑(火桑など)を準備していることは我々が大いに学ぶべきと思います」(桑園改良講習録)ということで、国内でも火桑に類する品種が取り入れられていたようです。日本での春蚕の育成に適しているということかも。亀之助さんのころは、秋蚕はまだそれほど普及してなかったのかも?

またそれとは別に宗教家?による五行説から説いた占い?で「蚕は火の虫であるから火桑がよい」というのもちらほらありますが、そういう思想も裏付けにしていたのかも?

奉納者は「埼玉県熊谷精業社教授 長野県松本在?〇〇社名誉教授 加藤亀之助」

養蚕伝習所の養蚕教師が指導したということですかね。

奉納日がわからないけど、「精業社」は明治18年に福島儀平が熊谷鎌倉町に開館したそうなので、明治中期くらいでしょうか。繭はくびれのある在来種。

▼「埼玉県における蚕種製造業発達の沿革 : 明治・大正期を中心として」(仁村勉 著)より

「精業舎養蚕伝習所」(大里郡熊谷町)

明治40年の「蚕糸業調査報告書」(大里郡)中に「明治19年、熊谷町福島儀平氏も精業社(舎)起こす」とあるが、これを「農商工諸社一覧」によってみれば、明治23年において職員数91人、伝習生60人、創立以来の卒業生数50人とあるから、短期間でかなり規模を拡大したことをうかがえる。その後の発展については次の資料がある。

「精業社の盛大」

精業社は大里郡手島村にあり同舎の養蚕伝習所及び事務所は熊谷町に置けり、舎長福島儀平氏は競進社の木村九蔵氏と並び称せられる蚕業家にして舎員は3500余戸、同舎の養蚕教授員は150有余名の多きに至れり、同舎の関係者所在の地を列挙すれば、埼玉、群馬、長野、新潟、富山、青森、栃木、茨城、千葉、神奈川、静岡、三重、福岡、鹿児島、東京、北海道、山梨、山口、鳥取の19府県に渉れり、もってその盛大なること推して知るべきなり。(埼玉公論社「埼玉公論」1896年)

次に「精業舎養蚕伝習所規程」によって少しく説明を加えるならば、同舎養蚕伝習所は、養蚕の部、蚕卵種製造の部、桑樹の部からなり「入場者は現業に従事し使役にあずかるをことで月謝金を要せず、一切舎費をもって養成す。ただし伝習日限は60日間とす」とあり、入場資格及び定員は「年齢20歳以上の者で毎年50名」とある。

養蚕とは関係ないと思いますが、境内日枝神社の中にサル像(手作り石造)がいっぱい納められていて驚いた。雌猿のようで絵馬も女性の祈願なので安産系か?

他で見たことがないので、この近隣地区の風習だと思います。

山王の大山祇命、すなわち山の神と安産祈願の関係ですが、滋賀坂本の比叡山の守り神、山王権現ではいざしらず、民間では、昔から出産に立ち会って安産にしてくれる神は、一般に「箒の神」、「便所の神」そして「山の神」の三神と言われています。

この中で特に、山の神は女性であり、十二人の子供がいて、これが、一年の12ヶ月なのですが、つまり、彼女は出産のベテランなのです。

その神使の神猿(まさる)が手を合わせて、山の神に安産をお願いすれば、安産間違いなしなのです。

(青柳)