●シルク博物館/横浜市中区山下町1

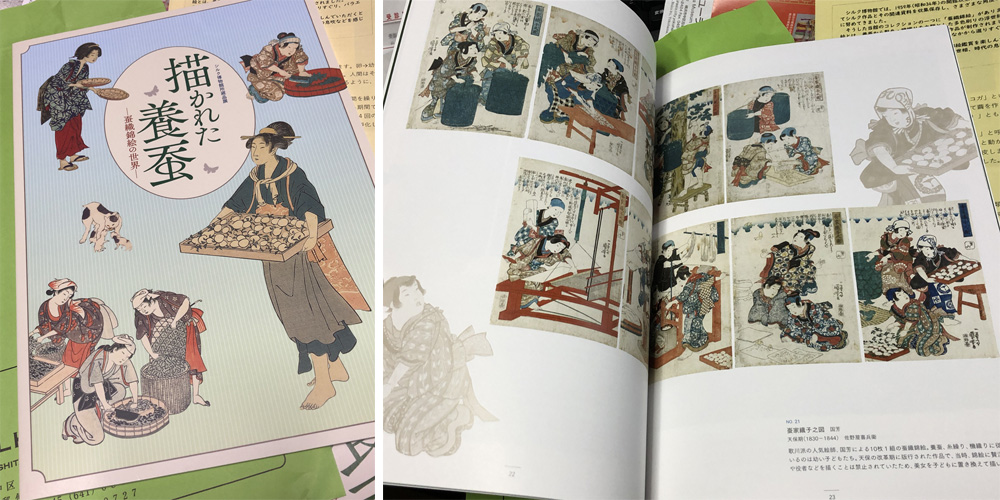

シルク博物館での展示「描かれた養蚕~蚕織錦絵の世界」を見に行きました。

図録は1000円。

パラパラと感想ですが、

(1)養蚕で一番の重労働である桑摘みの場面がない?

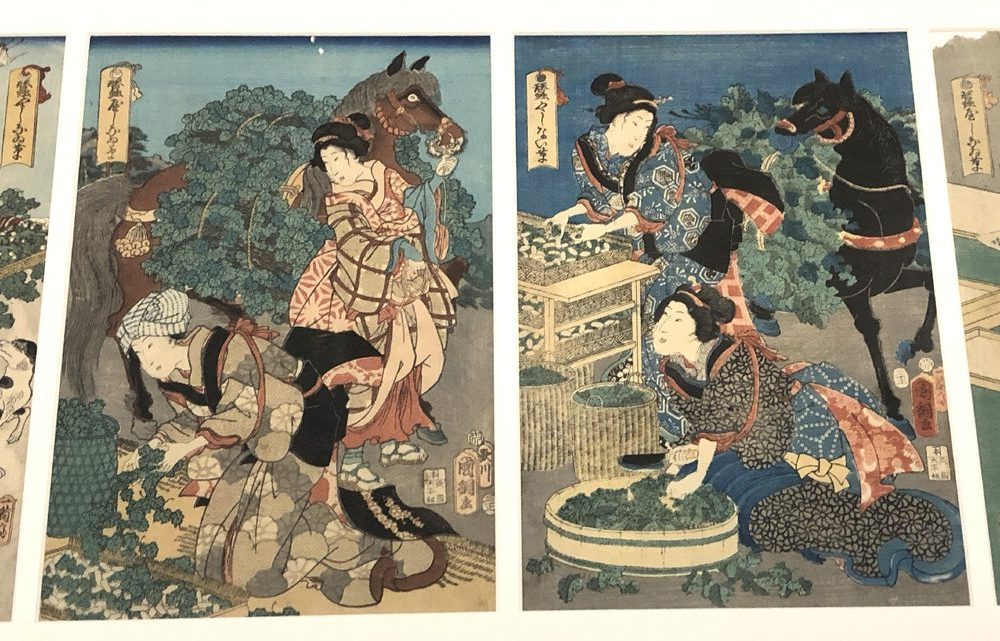

錦絵は衣装を含めた美人画のファッション誌みたいなものなので地味な農作業に見えるのは省略されたかな。あたかも馬の背に乗せて運んできたように描いてあるけど、実際は「1駄(馬1頭)あたりいくら」で買ってきたはず。馬喰みたいな人が桑を売りに来てる場面もある。

こういう錦絵は、山間部の農村の貧しい暮らしを描くリアリズムじゃないし、都市部周辺で取材して都市部の中間層・富裕層に向けて売っていたということなんでしょうね。

(2)馬に乗った女神様(馬鳴菩薩)

そもそも江戸時代は武士以外の一般人は馬に乗れなかったはず。馬に載せるのは荷物だけ。旅人(女性や子ども)を荷物として乗せる馬はあったようですが、美女が神々しく騎乗する姿は、非日常的なファンタジーなのでしょう。

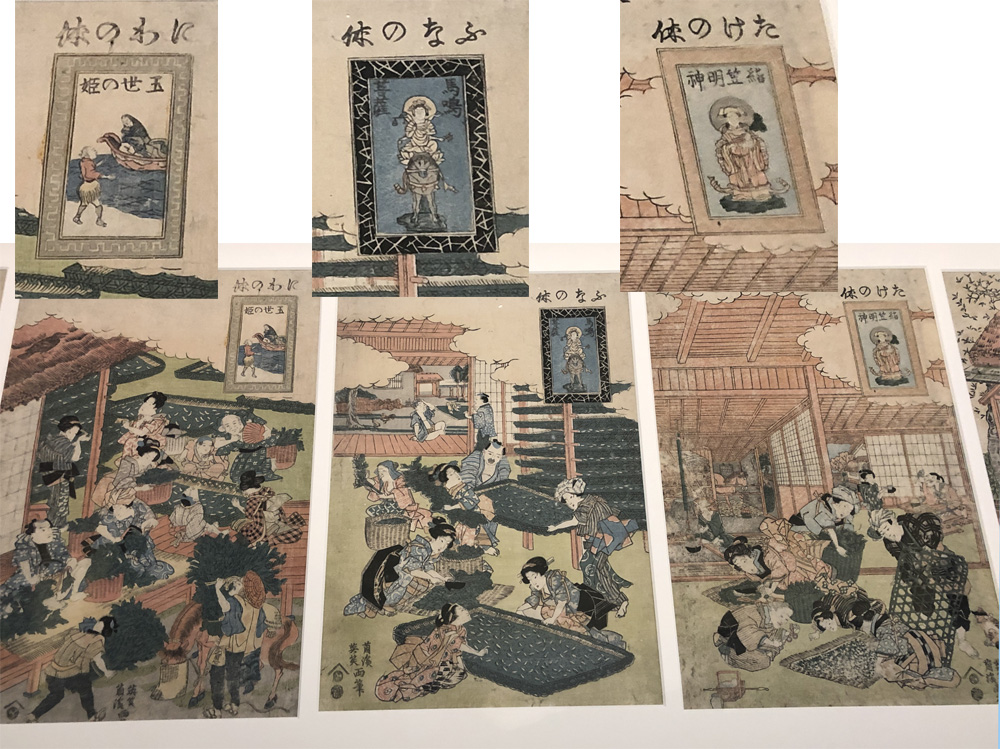

(3)金色姫の錦絵はない

蚕神として「絹笠明神」「馬鳴菩薩」「玉世の姫」という絵が描かれている。「玉世の姫」って聞いたことないけど、船に乗っていて漁師(権太夫?)が見つけたような絵になっているので金色姫なのだろう。「たけ(鷹)の休」「ふな(舟)の休」「にわ(庭)の休」とあるのは、金色姫伝説に由来する蚕の2眠・3眠・4眠のことを示す業界用語。それなのに「金色姫」という名前がないし、掛軸にあるようなスタンダードな船乗り像ではない。そういえば、初絵などとして配布されたカラーの「金色姫の錦絵」って見たことない(笑)それは、はばかられるタブーだったのかな?

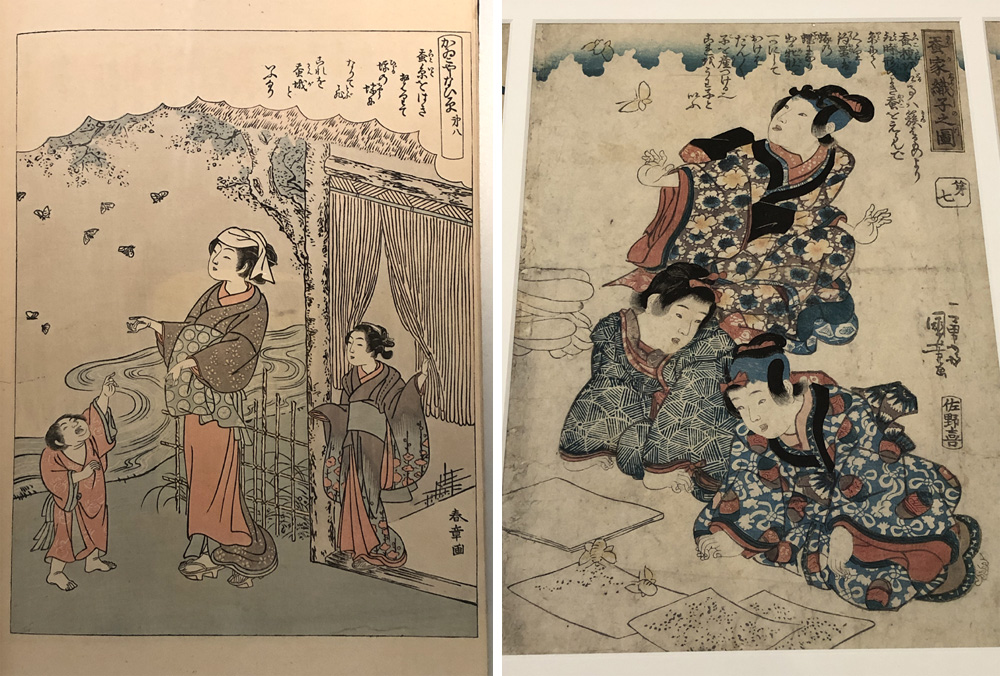

(4)蚕蛾が飛んでる

家蚕の成虫は飛べないというのが今や常識だけど、このころはやっぱり飛べたのかねえ?「飛んでる方が絵になるから想像で描いたのだろう」とも言われるけど、これを見るとフツーに飛んでそうだなあ(笑)

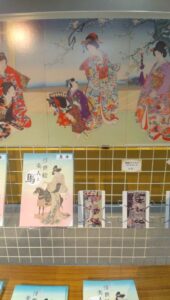

●馬の博物館/神奈川県横浜市中区根岸台1-3

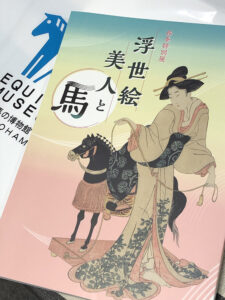

馬の博物館特別展「浮世絵美人と馬」

養蚕信仰にまつわる浮世絵展示が複数(シルク博物館所蔵品が多かったようです)。

中国の影響で~な解説なので、予想はつくでしょう。

浮世絵は直接の関係はない養蚕農家(女性は派手な美人)の様子で、ジャンルとしてあったそうです。

個人的に初見だったのは明治天皇夫婦が登場する宮廷内の養蚕浮世絵。

豊作の年は女官達が春駒踊りをしたと解説してあった。ほんまかいなw

図録写真の上に春駒踊りの浮世絵がチラ見してます。

図録は800円。

それと、過去に開催した馬の浮世絵展の図録も売ってました。

オシラサマは撮影OKエリア。

(中川・谷口)